hFE=10000のトランジスタ

トランジスタ回路の設計で誰もが思っていること、それは「もう少しhFEが高かったらもっと設計がやりやすいのに・・・」ではないでしょうか。トランジスタ製造の歴史は、如何にしてhFEが高いトランジスタを作るか、が大きなテーマであったように思います。初期のオーディオ 用ローノイズ・トランジスタの2SC458LGCのhFEは140として設計していましたが、20年後には500ぐらいが当たり前になっていました。しかし、耐圧500V以上のパワートランジスタのhFEは、いつまでたっても20ぐらいのままです。ところが、2つのトランジスタをダーリントン接続にすると、hFEが10000以上のトランジスタに化けるのです。私がトランジスタのダーリントン接続という方法を知ったのは高校生の時ですが、知った当初はこれで全ての問題が解決すると思いました。回路のトランジスタを、片っ端から全てダーリントン接続にすればいいと思ったのです。しかし、私のホームページの作例を見ても、ダーリントン接続を使ったものはほとんどありません。何があったのでしょうか。

ダーリントン接続とは

ダーリントン接続では、2つのトランジスタを右図のようにつなぎます。前段のトランジスタのエミッタ電流がそのまま後段のトランジスタのベース電流になります。 hFEが100と200のトランジスタを組み合わせた場合は、前段トランジスタのベース電流は1/20000で後段トランジスタを制御できるわけです。

言い換えると、hFEが20000になったとなりますが、それはちょっと言い過ぎだと思います。外から見るとベース、コレクタ、エミッタの3本足でトランジスタと同じように動きますが、トランジスタを2つ組み合わせたことで性質が変化しているからです。ダーリントン接続したものを、単体のトランジスタと同じように使うことはできるとも言えるし、できないとも言えます。

単体トランジスタとの違い

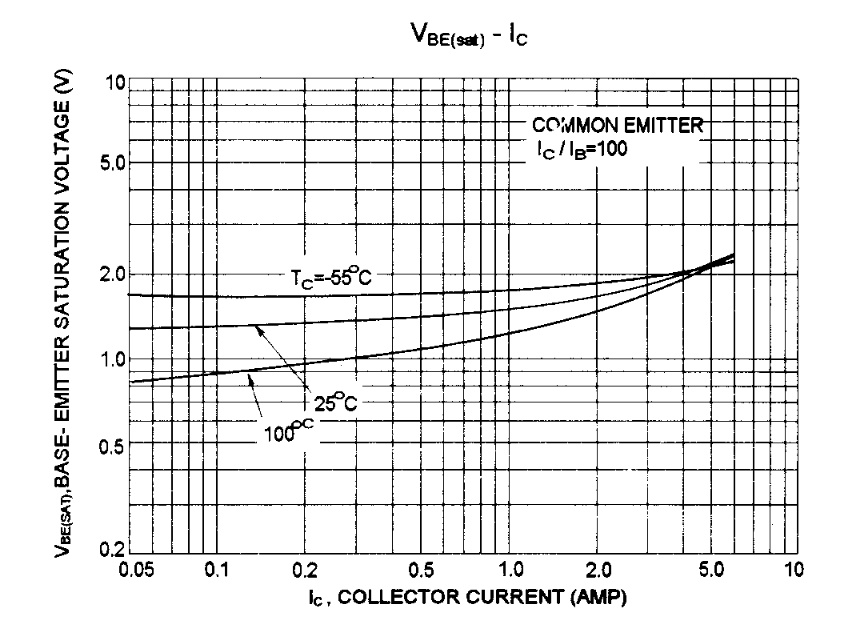

ベース〜エミッタ間電圧が2倍

トランジス2つ分になります。VBE1+VBE2となって、単体トランジスタのVBEが0.6Vであるのに対して、ダーリントン接続では1.2Vになります。左下は2SD1088というダーリントン接続を1パッケージにしたトランジスタのデータです。

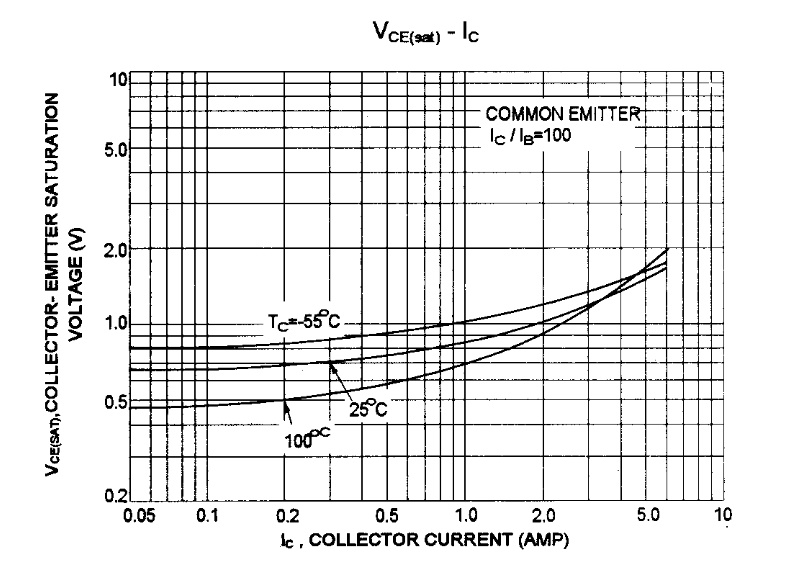

コレクタ〜エミッタ間飽和特性が悪い

ダーリントン接続では、前段トランジスタのコレクタ〜エミッタ間飽和特性(VCE1)に後段トランジスタのベース〜エミッタ間電圧(VBE2)を加えたものが飽和特性になります。単体トランジスタに比べてかなり高い値になり、0.6V以下にはなりません。単体のトランジスタのコレクタ〜エミッタ間飽和特性(VC-Esat)は0.1Vくらいが普通ですから、 0.6V以下にならないのは要注意です。右上の図は2SD1088のVC-Esatデータzです。最低でも0.7Vです。VC-Esatが大きいと言うことは、回路に組み込んだ時に電源電圧利用効率が低下します。電源電圧が低い回路には向きません。原因は、2つのコレクタをつないでしまったことあります。前段のコレクタを切り離して普通のエミッタ・フォロワにすれば解決します。

帰還容量(Cob)が小さい

ダーリントン接続の前段は、エミッタ負荷抵抗が無限大のエミッタ・フォロワの一種です。ですからエミッタ・フォロワと同じ特徴があります。Cobが非常に小さいのです。パワートランジスタは大型になるほどCobは大きくなって100pF以上が当たり前になります。ダーリントン接続では、前段にCobが小さいトランジスタが使えるので全体としてもCobを非常に小さくできます。エミッタ共通回路にすると利得が半分に

エミッタ負荷抵抗を省略したエミッタ・フォロワと後段との間ではちょっと面白いことが起こります。右図はダーリントン接続を使ったエミッタ共通回路です。後段のコレクタ電流は100mAで、コレクタ負荷抵抗は100Ωです。セオリー通りに利得を計算すると、385倍になります。ところがダーリントン接続で組むと半分の192.5倍に減ってしまいます。

前段のエミッタ電流=後段のベース電流としたことがキーポイントです。後段の入力インピーダンスは26Ωです。前段をエミッタ・と考えて出力インピーダンスを計算すると、ピッタリ26Ωになります。ここで0.5倍の減衰が起きるのです。後段のhFEが200だったらどうなるでしょうか。入力インピーダンスは2倍の52Ωになります。ベース電流は半分の0.5mAに減るので前段の出力インピーダンスは52Ωとなってやはり0.5倍の減衰が生じます。

この減衰を回避するには前段の出力インピーダンスを下げてやればいいので、ダーリントン接続本来のメリットであるhFEを犠牲にして前段のエミッタ電流を増やしてやります。つまりダーリントン接続ではなく、普通のエミッタ・フォロワにすればいいのです。

微妙に中途半端

ダーリントン接続の弱点は、コレクタ〜エミッタ間飽和特性の問題に尽きると思います。そのことに気づいたのは私が二十歳の頃でした。気づく前に設計・製作したアンプにはダーリントン接続を使ったものがあります。私のおもちゃ箱に掲載している「SEPP-OTLアンプ」がそうです。

このアンプを作った時はまだダーリントン接続の欠点には気づいておらず、むしろ「便利な回路があるもんだ、おかげで設計がやりやすくなった」と思っていました。このアンプでは、初段で利得を稼ぐようにして、2段目の利得はあえて控えめにしています。

修正なしでダーリントン接続をそのまま使ったのは、このアンプが最初で最後です。以後のアンプでは、コレクタ〜エミッタ間飽和対策として前段コレクタを切り離して電源につなぐようになりました。エミッタ〜ベース間の減衰対策として前段エミッタに抵抗(R)を入れるようになり、ダーリントン接続は姿を消しました。