プリアンプとは

プリアンプの"PRE"とは、「〜の前にある」という意味の言葉です。何の前にあるかというとメインアンプの前にあるからです。つまり、アンプの主役は次章で説明するメインアンプ(別名パワーアンプ)であり、プリアンプはその先触れ(室町・江戸時代、役人や貴人が旅行する際、あらかじめ沿道の宿駅に人馬の継ぎ立てや休泊などを準備させたこと※)、露払い(貴人の先に立って道を開くこと。また、その役を務める人※)ということになるでしょうか。この意味合いはプリアンプの性格をよく表しています。メインアンプはもっぱらスピーカを鳴らすための力仕事をするため表に出てこないのが普通です。電源スイッチすら遠隔操作してじかに触れない場合が多いです。操作に関する事項はもっぱらプリアンプが引き受けます。入力ソースを切り替えたり、音量を調節したり、フィルタ操作を行ったりしますので別名コントロールアンプとも呼ばれます。

※出典:goo辞書

オーディオ信号のルーティング

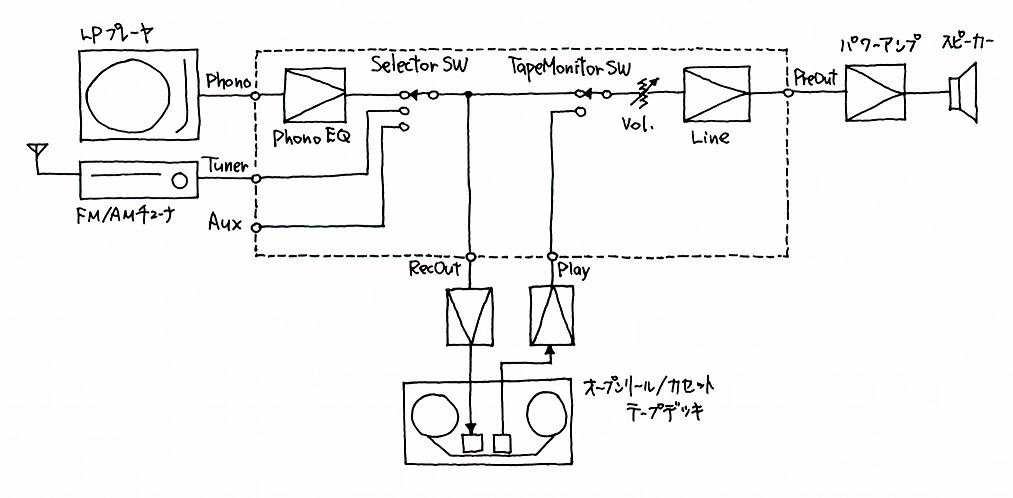

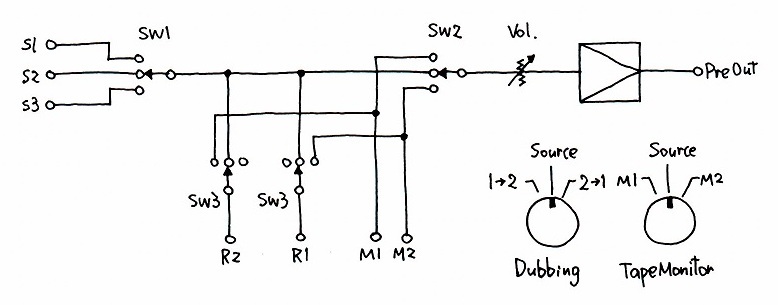

クラシックかつ標準的なルーティングルーティング・・・あまり聞きなれない言葉だと思います。レコーディングやライブのPAなどでは、あらかじめ用意しておいたサウンドソースや、複数のマイクロフォン、外部のエフェクタなどを同時に扱うため、オーディオ信号の流れが非常に複雑になります。オーディオ信号がどこをどう通ってどこに出力されるかの流れを作ることをルーティングといいます。そんなプロの世界でなくても、一般のオーディオシステムにおいても簡単ながらもルーティングが発生します。1970年頃の古典的なオーディオシステムでは、ソースとしてLPレコードとFM放送があり、そこにオープンリールデッキやカセットデッキがセットになっていました。FM放送は聞くだけでなく、これをテープデッキで録音(エアチェック)する、といった使い方が普通に行われていました。このようなシステムを絵にすると下図にようになります。

LPレコードに対応する入力がPhonoですが、Phono EQというのは後の方で説明するPhonoイコライザです。LPレコード全盛期のプリアンプには、必ずこの「Phono EQアンプ」が組み込まれていました。FM/AMチューナの出力は十分大きいラインレベルなのでそのままプリアンプとつなぐことができます。Auxというのは、Auxuary Inputの略で「補助入力」という意味です。3つの入力ソースを切り替えるのがソース切替スイッチ(Selector SW)です。Selector SWを出たところで2つに分岐し、1本は音量調整ボリューム(Vol.)やラインアンプを経てプリアンプ出力(Pre Out)となります。

もう1本はテープデッキで録音するための録音出力端子(Rec Out)です。テープデッキは、オープンリールもカセットもしくみは基本的に同じで、録音入力(Rec)と再生出力(Play)の2つの端子を持っています。再生出力信号を受け取るのがテーププレイ端子(Play)です。テープモニタスイッチ(Tape Monitor SW)は、ソースからのオーディオ信号とテープデッキからのオーディオ信号を切り替えるためのものです。何故、こんなスイッチがあるかというと、録音中にこのスイッチをテープデッキ側に切り替えると、録音ヘッドで今録音したばかりの音を再生ヘッドで再生して、どんな風に録音されているのかリアルタイムで聞いて確かめることができるからです。なお、こういうことができるのは3ヘッドデッキ(※1)だけで、1つのヘッドで録音用と再生用を兼用にした2ヘッドデッキ(※2)の場合は、録音直後のテープの内容をチェックすることはできません。

※1:ヘッドは左から消去ヘッド、録音ヘッド、再生ヘッドの順に並んでいる。

※2:ヘッドは左から消去ヘッド、録再ヘッドの順に並んでいる。ステレオシステムが普及した時、上図のルーティングが基本となりました。著名なプリアンプはほとんど例外なくこの方式をベースにルーティング設計されています。

シンプルなルーティング

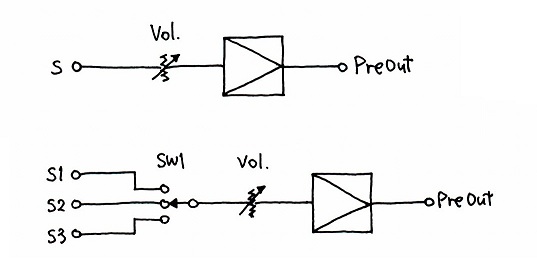

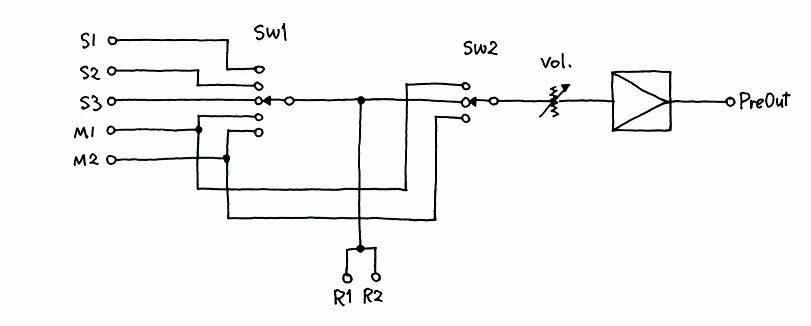

LPレコードがすたれて、FM放送も高品質な音楽番組がなくなってAM化し、テープデッキの出番がほとんどなくなった1990年代になると、CDプレーヤだけあれば十分である、という人が増えました。もし、オーディオソース機材が1台しかなかったら、そして録音などしなかったら、Selector SWもTape Monitor SWもいらなくなります。必要なのは音量調整ボリューム(Vol.)とラインアンプだけです(下図)。

流石にCDプレーヤだけでは不便だ、というので3つくらいのソースの切り替えができるようにしたのが上図です。CDプレーヤに加えてテレビやビデオ(DVD/HDD/ブルーレイなど)の音声も鳴らしたい、という場合はこんなルーティングで足ります。動画の録画はビデオデッキ側で完結してくれるので、Tape Monitor SWは不要だからです。

再度、録音機能付きのルーティング

もういちど、最初の基本のルーティングに戻りましょう。オーディオを長くやっている方であれば、テープソースの資産もたくさんあると思います。ですから、テープデッキは存在するとして話を進めます。また、古風なテープ媒体ではなく、デジタル化されたオーディオインターフェースやフィールドレコーダーなどを使った録音をすることも視野に入れてみると、Rec Out端子やTape Monitor SWのような機能がやはり必要になってきます。もはやTape Monitorという呼称は適切ではありませんので、Rec Monitorといった風な呼称がいいかもしれません。

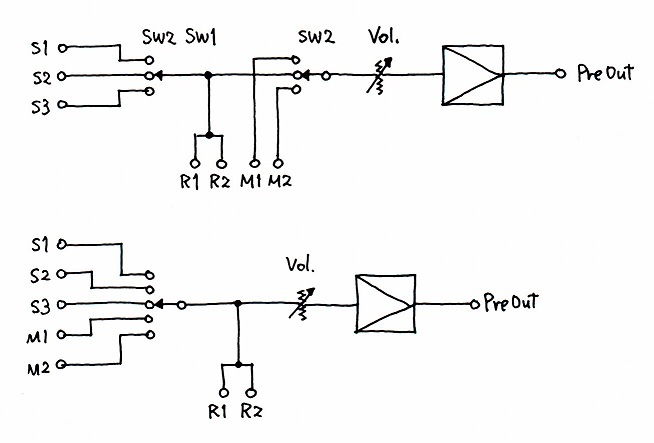

下図は、ソースが3系統で、録音機材が2台ある場合のルーティング構成の基本パターンです。Rec Out端子(R1、R2)が2つあり、Monitor入力端子(M1、M2)も2つあります。Tape Monitpr SWのところでは2台の録音機材の再生出力が切り替えられるようにしてあります。こうすることで、2台の録音機材を使って同時に録音することもでき、個々に各録音機材の再生をモニタすることができます。しかし、このルーティングにはひとつ欠点があります。それは、録音機材間でのダビングができないのです。

その問題を解決しようとしたのが上図のルーティングです。このようにすれば、2台どちらの録音機材からもダビングができます。シンプルでわかりやすいのですが、このルーティングでは3ヘッドデッキのメリットであるテープモニタができません。2ヘッド機だけでシステムを構成するのであればこの方式でもいいですが、モニタのことを考えるとちょっと問題です。もう20年来愛用している我が家の主力プリアンプ(初期設計はこちら)はこの方式です。

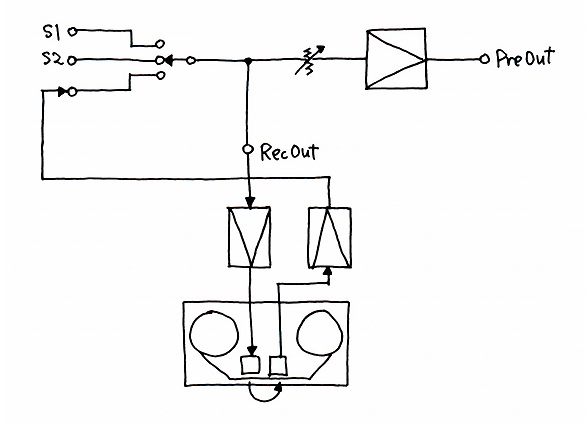

ダビングではもうひとつ、ハウリングという厄介な問題が生じます。1台の録音機材で、その再生出力を録音入力につないだ状態で録音を開始すると、信号がループしてハウリングが生じます(下図)。

下図は、ダビングを容易にしつつ録音時のハウリングを回避し、しかも3ヘッドデッキのテープモニターも可能にしたルーティングです。Dubbing SWという第3のスイッチが登場します。このルーティングには欠点がなさそうに見えますが、決められたルート以外の接続ができず、案外融通がききません。こういうことをやりたい人は、これ以外にもさまざまな機材を持っているのが普通なので、標準的なルーティングでは想定していないような使い方もをしたいことがあるからです。

こんな複雑なことをしなくても、下図のようなルーティングでもダビングとテープモニターを可能にする方法もあります。あまり一般的ではありませんが使ってみるととても便利です。但し、このルーティングでは操作を誤ればハウリングは生じます。

PCデジタル録音機材は3ヘッドデッキと置き換え可能

録音機材には、コンパクトなデジタフィールドレコーダーやDAW(Digital Audio Workstation、PCとオーディオインターフェースを使った本格的なマルチトラックレコーディングができるもの)まであります。かつてのテープデッキは、こうした機材に置き換わりました。

フィールドレコーダー→

←4トラックマルチ録音中のDAW画面

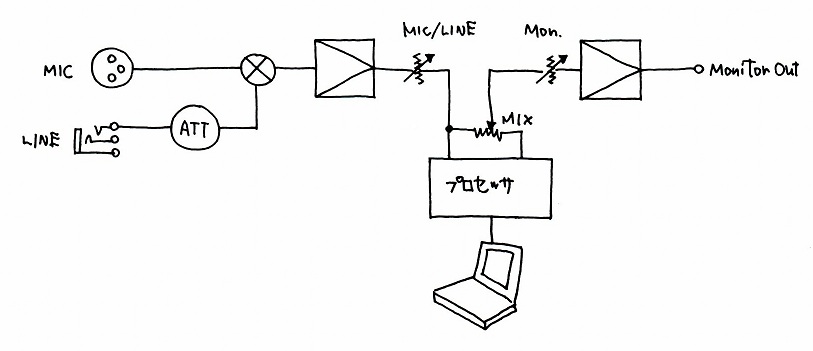

下図は、PCとオーディオインターフェースを使った方式の最小構成の例(Digidesign MBOX2)の例です。MBOX2には、マイクロフォン入力とライン入力(ともに2chステレオ)があり、これをPCを使って録音したり、追加録音やMIXができます。録音機能とミキサーが一体となったものだと思ってください。このしくみを使うと、マイクロフォンからはいってきた生の音を個別にチェックしたり、録音中にMIXしながらモニターすることができます。

フィールドレコーダーはほぼそのまま3トラックのテープデッキと置き換えて考えるこができますし、DAWはミキサー+3ヘッドデッキということになります。

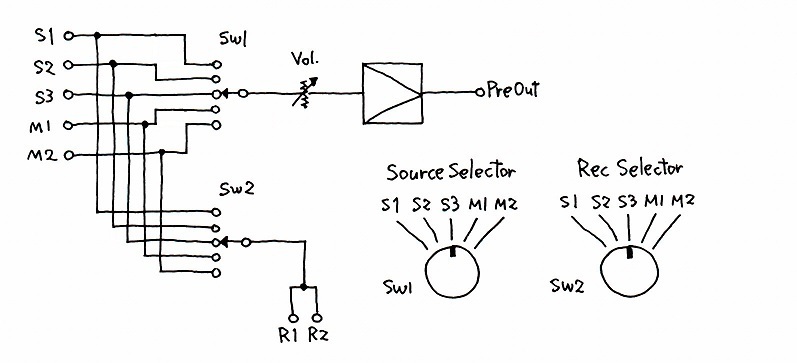

録音機能を充実させたルーティング

ハウリングの問題は使い方で注意するように割り切って、どんな組み合わせでもカバーできるようにしたのが下図です。このルーティングでは、モニター系と録音系を完全に分離しています。このようにすると、あるソースをダビングしている最中に、別のソースの内容をチェックしたり、ダビング中の状況をチェックしたり、暇つぶしに関係ない音楽を聞いていたり・・・・というマルチな作業が可能になります。実は、この考え方はすでにスタジオ機材のルーティングに近づきつつあります。

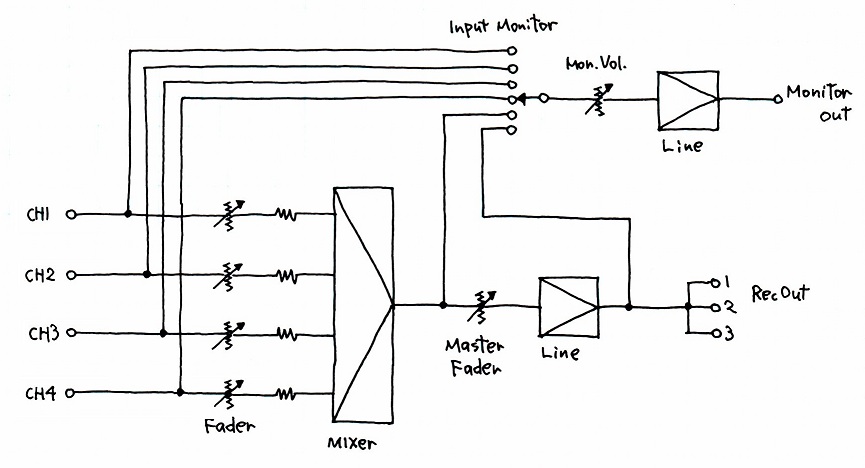

左下図は、私が学生時代に製作し、使い倒すくらい活用したラインミキサーのルーティングです。実際には、回路間の干渉を回避するため、いたるところにバッファアンプが入れてありますが、わかりやすくするために省略してあります。

上半分がモニター系で下半分が録音系です。CH1からCH4までの4つのステレオソースを扱うことができるようになっており、モニター系では各ソースを個別に聞くことができます。録音系はミキサーになっていて、任意のチャネルをMIXすることができます。MIXされた結果はマスターフェーダーとラインアンプを経て複数のテープデッキに送られます。モニター系では、各ソースの内容だけでなく、MIXされた結果もマスターフェーダー前(Pre Fader)とマスターフェーダー後(Post Fader)の両方がチェックできるようになっています。フェードインやフェードアウトしたい場合、Pre FaderとPost Faderの両方をチェックできないと困るからです。これくらいの機能があると、録りためた複数の音源を3台以上のテープデッキを使って編集してプロモーションテープや番組などを作ることができます。

ミキサーでは、マイクロフォン入力は1chずつのモノラルですが、それとは別に2chステレオのライン入力を何系統化持っているものがあります。これをうまく使うと、録音系が充実した多機能プリアンプとして使うことができるわけです。右上の画像は、Mackieの12chミキサー ONYX-1220iですが、4つのマイクロフォン入力(左半分)と4系統のラインステレオ入力(右半分)を持っています。サブMIX機能を持った2つのAUX-Sendがあるようなので、ミキサーに追加でプリアンプが2台分あると考えることもできます。なお、すべてをコンピュータ処理するDAWでは、画面設定でさらに複雑なルーティングを自在に組み立てることが可能です。

機能

PHONOイコライザLPレコードでは、オーディオ信号の波形を溝に物理的に刻み込んで記録し、これをダイヤモンドなどの針でなぞって音として復元します。そう、あのエジソンの蓄音機の原理です。1kHzの信号を溝に刻んだ時の波形の幅が0.1mmだったとしましょう。同じ音量で100Hzの信号の場合は幅は1mmになり、10kHzの場合は0.01mmになります。つまり、周波数が低いほど振幅は大きくなります。しかし、これではレコードの狭い溝に音楽を刻み込むことはできませんので、レコードをカッティングする時には、すべての周波数にわたってまんべんなく同じ振幅になるように、一定のルールを決めて低音をカットし、高音をブーストするということを行います。この一定のルールにはいろいろあるのですが、最も普及した方式をRIAAと呼びます。

RIAAでカッティングされたLPレコードをそのままレコードプレーヤにかけて再生すると、低音がさっぱり聞こえず、高音がキンキンした音に聞こえます。そのため、LPレコードを聴くにはRIAAのルールに従って周波数特性が補正(イコライジング)できる専用のアンプを追加しなければなりませんが、その専用アンプのことを「PHONOイコライザーアンプ」と呼びます。イコライザーという名のとおり、周波数特性を操作する機能を持っています。RIAAイコライザの周波数特性の基本は右図のようなもので、500Hzから下を最大20dB(10倍)ブーストし、2.12kHzから上が-6dB/octのフィルタ特性になっています。実際にはもっと細かい規定があり、時代によって内容に変遷があります。また、RIAA以外にもこれに似た規格がいくつもありましたが、今は事実上RIAAに統一されています。

20Hz +19.27dB 1.5kHz -1.40dB 30Hz +18.59dB 2kHz -2.59dB 40Hz +17.79dB 3kHz -4.74dB 50Hz +16.95dB 4kHz -6.61dB 60Hz +16.10dB 5kHz -8.21dB 70Hz +15.28dB 6kHz -9.60dB 80Hz +14.51dB 7kHz -10.82dB 100Hz +13.09dB 8kHz -11.89dB 125Hz +11.56dB 9kHz -12.86dB 150Hz +10.27dB 10kHz -13.73dB 200Hz +8.22dB 11kHz -14.53dB 250Hz +6.68dB 12kHz -15.26dB 300Hz +5.48dB 13kHz -15.94dB 400Hz +3.78dB 14kHz -16.57dB 500Hz +2.65dB 15kHz -17.16dB 600Hz +1.84dB 16kHz -17.71dB 700Hz +1.23dB 17kHz -18.23dB 800Hz +0.75dB 18kHz -18.72dB 900Hz +0.35dB 19kHz -19.18dB 1kHz +0.00dB 20kHz -19.62dB レコードプレーヤーにもいろいろな方式がありましたが、標準的な方式が定着したのは1960年代後半くらいだと思います。トーンアームの先端に交換式のカートリッジがついていて、カートリッジからは1kHzにおいて数mVくらいの高音が強調されたオーディオ信号が得られます。PHONOイコライザーは、強調された高音を元に戻すのと、数mVという小さな信号を100倍程度増幅してCDプレーヤーとほぼ同じラインレベルにするという2つの役割があります。

PHONOイコライザーは、当時のプリアンプには標準的に内臓されていましたが、いまどきプリアンプにはもうついていません。LPレコードは今でも根強い人気があるため、現行品のレコードプレーヤーはプレーヤー側にPHONOイコライザーが内臓されたものも出ています。こういうのを見ると時代の変化を感じます。PHONOイコライザーアンプは、低雑音、複雑なイコライジング、高い利得が要求されるため、プリアンプの領域では非常に重要視されてきましたが、今や消えつつある技術のひとつに数えられています。

入力セレクタ(Selector)

プリアンプの最も大きな役割のひとつが、異なる複数のオーディオソースの選択切り替え機能で、これを「セレクタ」あるいは「セレクタスイッチ(Selector SW)」といいます。一般家庭においてオーディオアンプが普及を遂げたのは1970年代のことですが、この頃のオーディオソースには、(1)33 1/3回転のLPレコードおよび45回転のEPレコード、(2)FM放送およびAM放送、(3)オープンリール・テープデッキやカセットデッキの3種類がありました。(1)のLPレコードやEPレコードを再生するにはレコードプレーヤを使い、(2)のFMやAM放送を受信するにはFM/AMチューナを使い、(3)のテープソースにはテープデッキを使いました。主にこの3種を切り替える機能がプリアンプとして最低限要求されたわけです。

テレビ放送はFM並みの音質が得られていましたが当時はモノラルだったのでオーディオ機材とは別扱いされていましたが、やがてテレビがステレオ化されると、テレビおよびビデオの音声もオーディオシステムに取り込まれるようになります。ビデオデッキをつないで映像を楽しむ使い方をする人も増えてきたり、つなぎたいオーディオソースの種類が多様化したため、セレクタスイッチにはそのための余分な入力として(4)AUX(補助入力)がついています。LPレコードからCDに置き換わるようになると、しばらくの間セレクタスイッチにはCDが併設されるようになりましたが、やがてのPHONOは廃止・撤去されるようになりました。

セレクタスイッチの機能は変わらなくても、時代ごとにパネル表示はどんどん変化してきたわけです。

ステレオ/モノラルのモード切替え(Mode)

今でこそCDソースはステレオが当たり前になりましたが、LPレコードが登場した初期の頃はモノラル・レコードがたくさんありました。FMでステレオ放送がはじまったのは私が中学生の時で、当時は一部の音楽番組だけステレオでニュースなどはモノラルでした。テレビ方法がステレオ化されたのはもっとずっと後になってからのことです。

つまり、ステレオシステムが普及しはじめ、プリアンプが登場した頃はまだオーディオソースはモノラルとステレオが混在していたのです。モノラルの装置には今のステレオのように出力端子が左右2個ではなく1個しかついていませんでしたから、これをプリアンプにつなぐと右か左どちらか一方のスピーカーからしか音が出ません。そこで、左または右だけに入力されたオーディオ信号を左右両方のチャネルに送り込むためのスイッチが必要になります。また、ステレオ放送などをモノラルに変換してモノラルテープレコーダーに録音することもできなければなりません。今では考えられないようなことが、当時は必要だったのです。このような操作をする機能のことを「モード(MODE)」と呼び、プリアンプにはMODEスイッチがついていました。

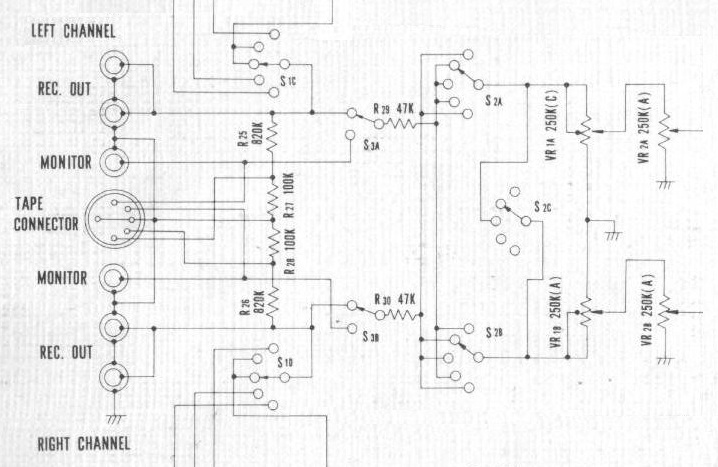

下図は、LUX SQ38FDのプリアンプ部の回路部分です。左から入力セレクタ(S1C,D)、テープモニター(S3A,B)、ステレオ/モノラルのモード切替え(S2A,B,C)、左右バランスVR1A,B)、音量調整ボリューム(VR2A,B)の順です。

ステレオ/モノラルのモード切替えスイッチは、テープモニターの右側に入れてある47kΩと3つのロータリースイッチによって構成されます。このスイッチのモードは以下の5ポジションです。47kΩは、L+R・・・L-chとR-chをMIXする(モノラル)とした時に、左右チャネル間で互いに出力がショートしたようなことになるので、それを回避するための抵抗です。左右間のショートが生じると、L-chとR-chで異なる信号が出てきた時にその信号が反対側チャネルに逆流する信号電流が過大になって音が歪みます。この抵抗があることで過電流が制限されて歪みにくくなります。この原理はミキサーと全く同じです。

いまどきのプリアンプにはこのモードスイッチはついていません。何故かというと、純粋なモノラルソースがなくなってしまったことと、REVERSEのように使いそうで実は使うことなど一度もないものだからです。部品数が増え、接点も増えて信頼性が落ちる無用なスイッチだったわけです。

- R・・・R-chを左右に送る(モノラル)

- L・・・L-chを左右に送る(モノラル)

- L+R・・・L-chとR-chをMIXする(モノラル)

- STEREO・・・普通のステレオ

- REVERSE・・・LとRの入れ替え

音量調整ボリューム(Volune)

ないと困る機能のNo.1は音量調整ボリュームですね。古くは機械式の可変抵抗器(いわゆるボリューム)を使いましたが、いまどきの機材は電子ボリュームを使います。自作では回路のシンプルさ、作りやすさからいまでも可変抵抗器が主流ですが、メーカー製品に使われなくなってきたために、消え行く部品のひとつとなっています。ほとんどのプリアンプは、音量調整ボリュームをセレクタスイッチの直後でラインアンプやトーンコントロールの手前に配置します。

ソース機材の出力電圧は機材ごとに微妙に異なり完全に揃っているわけではありません。音量調整ボリュームのポジションを固定してセレクタスイッチでソースを切り替えると、ソースごとに音量が異なりますね。同じソース機材でも、たとえばCDごとに音量感が異なります。これらを調整して、その日、その場面で聞きたいちょうどよい音量にするのが音量調整ボリュームの役割のひとつで。

音量調整ボリュームをどこ配置するか問題

音量調整ボリュームをどこ配置するかはとても大きな問題で、プリアンプの設計思想や使い方で変化します。ほとんどのプリアンプは音量調整ボリュームを入力直後に配置します・・・これを前配置と呼ぶことにしましょう。

前配置・・・入力→音量調整ボリューム→ラインアンプ(利得5倍、最大出力8V、残留雑音0.5mV)→プリ出力音量調整ボリュームの後ろに利得が5倍のラインアンプが続きます。このラインアンプは半導体式で出力電圧は8Vまで無歪みで出す能力があるものとします。パワーアンプは2Vの入力で12.5W(8Ω負荷で10V)のフルパワーが出るものを使っているものとします。つまりパワーアンプの利得は5倍です2V入力でフルパワーになってしまいますから、プリアンプから8Vを出すことはありえないのですが、まあ、余裕を持って設計したわけです。ところで、普通のCDプレーヤではCDに録音された最大音量(デジタルフォーマットでいう0dBFS)の時の出力電圧が約2Vになるように設計されています。つまり、どんなに大きな音のCDをかけてもCDプレーヤからは2Vを超えた出力信号は出てこないということです。iPodの場合は同じ条件で1Vくらいです。これらをつないで使用することとして話を進めます。

プリアンプにCDプレーヤをつないで、音量調整ボリュームで1/7に絞った状態(ポジションでいうと12時くらい)にしました。ということはボリュームの出口での最大信号電圧は0.28Vということになり、これがラインアンプで5倍増幅されますから、プリアンプの出力の最大値は1.4Vとなり、これがパワーアンプでさらに5倍増幅されてスピーカーでの出力は7Vすなわち6Wとなります。最大出力の12.5Wまでまだ若干余裕がありますから、音が歪むことはありません。さて、お次は後配置にした場合です。

後配置・・・入力→ラインアンプ(利得5倍、最大出力10V、残留雑音0.5mV)→音量調整ボリューム→プリ出力CDプレーヤから最大2Vの信号がプリアンプに送り込まれるわけですが、この信号はラインアンプで5倍増幅された後で音量調整ボリュームにはいります。ラインアンプの利得は5倍ですから2Vを5倍して10Vの出力になるはずですが、このラインアンプの最大出力は8Vですから、8V以上出そうとすると歪んでしまいます。つまり、音量調整ボリュームにたどりつく前に音が歪んでしまい、どうしようもなくなるわけです。最大出力が8Vで利得が5倍のラインアンプの場合、1.6V以上の信号を入力することはできません。この問題を回避するためには、どうしても音量調整ボリュームはラインアンプの前に配置しなければならないわけです。しかし、前配置にも欠点があります。このラインアンプの残留雑音は0.5mVあるわけですが、この雑音は音量調整ボリュームのポジションに関係なくプリ出力から出ています。音量調整ボリュームを絞っても、スピーカーからは一定の雑音が出続けていることになります。しかし、後配置にすると、音量調整ボリュームを絞れば残留雑音も絞られた上でプリ出力からでますので、雑音設計の上からはこちらの方が有利なわけです。

前配置にする場合はラインアンプをできるだけローノイズ化すること、後配置にする場合はラインアンプの最大出力をものすごく大きくすること、これがポイントになります。

音量の左右バランス調整(Balance)

センターポジションにしておくと左右の音量が同じになり、左にまわすとステレオバランスが左寄りになり、右にまわすとステレオバランスが右寄りになる機能です。オーディオソースによっては、音量バランスが最初からなんとなく左右どちらかに偏っていることがあります。

元のソースに問題がある場合・・・たとえば、FM放送などをエアチェックしたテープなどでは、録音時の左右バランスが悪くてそのようになってしまう場合があり、また、原因はともかくとして他人からもらったソースに中にもそのようなものがあります。録音エンジニアやマスタリングエンジニアがちゃんと作業したソースであればそのようなことはありませんし、左右に偏って聞こえてもそれはそのように制作したものだと割り切ることができます。

オーディオ装置に問題がある場合・・・左右の音量バランスがおかしくなるもうひとつの原因は、オーディオ装置の左右利得が揃っていない場合があります。その最も多いケースは、音量調整ボリュームのギャングエラー(可変抵抗器の特性が左右で揃っていない)です。普通に売られている2連可変抵抗器を実測してみると、2dBくらいのギャングエラーはごく普通に生じます。ここ(http://www.op316.com/tubes/datalib/vol.htm)にそのレポートがありますにのでご覧ください。この問題を回避するには、高精度なボリュームを使えばいいのですが、残念ながら高価なものを買うだけでは駄目なようです。いろいろ試してきて、ALPSのRK27シリーズが最もギャングエラーが少ないので私はこれを使っていますが、廉価なものでも補正抵抗を入れることでかなり改善が可能です。電子ボリュームを使えば、ギャングエラーはほとんどなくせます。

オーディオソースの質が向上したことや、アンプ側の質の向上にともない、音量の左右バランス調整は姿を消しつつあります。音量の左右バランス調整にはAC型あるいはMN型という特殊な変化特性を持った2連ボリュームを使ったのですが、需要がなくなったためにこのタイプの可変抵抗器そのものがほとんど入手できなくなりました。

ラインアンプ

セレクタスイッチや録音モニタスイッチと音量調整ボリュームだけでアンプを全く使わないプリアンプ(のようなもの)のことをパッシブプリと呼びます。利得はありませんので、音量調整ボリュームがMAXの状態で利得は1倍です。プリとパワーアンプの距離が短く、パワーアンプの感度が高い場合はこれだけで十分に用が足ります。

プリアンプは2〜20倍くらいの利得を持たせるのが普通なので、周波数特性がフラットかつ低歪み、低雑音なラインアンプを組み込みます。1970年頃のソース機材の出力電圧はあまり高くなかったので、プリアンプ全体の利得は10倍くらいに設定するのが普通でしたが、最近は出力電圧が高くなってきたようで、プリアンプに10倍の利得を持たせてしまうと感度が高くなりすぎて音量調整ボリュームが9時くらいなのに大音量で鳴ってしまい、はなはだ使いにくいという現象が生じます。2倍〜5倍くらいの範囲がいいようです。

トーンコントロール

1970年代のプリアンプにとって、トーンコントロールはなくてはならない機能でした。左右が独立していたり、ブースト/カットしはじめる周波数を切り替えられたりと非常に充実したものが多かったように思います。ところが、録音方式がデジタル化され、また家庭で使っているスピーカーの性能が良くなるなど、オーディオ全体のクォリティが高くなってくると、トーンコントロールをいじらなくてもフラットのままで十分にいい音で音楽が楽しめるようになりました。トーンコントロールは、録音ソースの不備やオーディオ機材の弱点を補う目的で使われることが多かったということです。以前は高価なプリアンプほど凝ったトーンコントロールがつく時代から、高価なプリアンプであるほどトーンコントロールが廃止されるという時代になったように思います。

標準的なトーンコントロールは、低域(Bass)側・高域(Treble)側それぞれに±10dBくらいまでブースト/カットできる方式ですが、回し切るような使い方はまずしないですね。下図は私が使っているもので、ブースト/カットは±5〜6dBとかなり控えめで2ステップしかありませんが、これで十分機能します。

スピーカーのセッティングで部屋の条件の影響が出やすいのが低域です。そこでトーンコントロールのBass側の調整が必要になる場合が多いようです。低音好きな方は非常に多いですから、Bassをちょっと持ち上げたい、というニーズもあります。小型スピーカーはいずれも低域側がそれなりに減衰しているものなので、その減衰を気持ち補いたいという方は多いのではないでしょうか。Treble側は、高域側が勝っていて耳につくソースを調整したい場合が結構あります。

可変抵抗器を使った連続可変式のトーンコントロールの場合、可変抵抗器の抵抗値誤差や設計誤差のために、ツマミを12時のポジションにセットしても周波数特性は正確にフラットになってくれません。特に、CR型と呼ばれる方式は何故か不適切な回路定数のものが普及してしまい、12時ポジションでもひどくうねっています(これを改善したレポートはこちら)。そこで、トーンコントロールを回路から切り離して完全にフラットな特性が得られるようにしたのが、トーンディフィートスイッチです。ロータリースイッチを使ったタイプのトーンコントロールでは、12時のポジションで正確にフラットが得られるものが多いので、トーンディフィートスイッチが省略できます。

ローパスフィルタ/ハイパスフィルタ

AMチューナは元々ノイズが多い上に、ピーという高い周波数の同調音が混ざって聞こえることが多いので、高域側をカットしたいというニーズがありました。SP盤と呼ばれる古い方式のレコードは、シャーという派手なスクラッチノイズがつきもので、これを聞こえにくくするためにも高域側をカットする必要があります。そんなことをすれば、高域の音もカットされてレンジの狭いもごもごした音になってしまうわけですが、そもそもAM放送では6kHzくらいから上の帯域の音はありませんし、カットした方が総合的に聞きやすかったわけです。そうした目的のために、5kHz〜10kHzくらいから上の帯域をカットするのがローパスフィルターです。

昔のレコードプレーヤはゴロゴロ不快な低音ノイズが出たり、ソースによっては50Hzあるいは60Hzのハムがざらに混入していました。いまどきのソースで耳障りなハムに悩まされることはまずありませんが、昔はそういうことが結構あったようです。そこで、50Hz〜100Hzくらいから下をカットするために、ハイパスフィルターが使われました。

1970年頃のプリアンプにはこの種のフィルターがあたりまえのようについていましたが、当時ですらこれらをONにした記憶はありません。つまり、1970年頃ですでに無用のものになっていたわけです。

その後、20Hz〜40Hzくらいから下をカットするサブソニックフィルターというのが流行ったことがあります。可聴帯域は20Hz〜20kHzと言われていますから、20Hzより下の音は不要であり積極的にカットした方が良い、という考え方によるものです。レコードプレーヤのトーンアームは5Hz〜10Hzくらいに共振周波数がありますので、これに起因する低域ノイズをカットしたいということも含まれます。しかし、ソースがデジタル化したことによって、このニーズはほとんどなくなりました。むしろ、5Hz〜20Hzくらいの帯域はカットしない方が音楽の空気感が得られるということで、昨今のオーディオアンプでは10Hzくらいまでフラットなものが増えています。