本講座(Building My Very First Tube Amp講座)では、誰でも比較的容易に全段差動プッシュプル・アンプが製作できるようにするために、2段差動構成の設計を基本として話をすすめてきました。しかし、多くの方が初作の3段構成の「6AH4GT全段差動PPアンプ」に強い関心を持っていらっしゃいます。2段構成の標準アンプは、ちょっと工夫することで3段構成化が可能であることも折りに触れて紹介してきましたが、これまでなかなかこのテーマについて具体的なページを作れないでいました。いえ、ただ私がさぼっていただけなんですが、いつまでも放っておくわけにはゆきませんし、掲示板で3段構成化の話題も出たことなのでひとつ頑張ってみることにしました。

右図は、本プロジェクトで設計・製作した2段構成の全段差動プッシュプル・アンプの基本回路です。

右図は、本プロジェクトで設計・製作した2段構成の全段差動プッシュプル・アンプの基本回路です。

初段1段で出力段のドライブに必要な利得を稼いでいます。そのために、初段では利得が稼げる高μ電圧増幅管の6SL7GTや6SC7、あるいは12AX7を使用します。このような球は一般に内部抵抗が高く、しかも少ないプレート電流(ベーシック・アンプでは0.5mA×2)での動作になります。そのために、プレート負荷抵抗も200kΩ前後の高抵抗になります。

初段の出力インピーダンスが高いため、出力段の入力容量とで決定される高域の時定数(=周波数特性が減衰しはじめるポイント)は大きくなり(=低い周波数になり)ます。これが2段構成における弱点のひとつで、差動プッシュプル・アンプに限らず、高μ電圧増幅管(5極管を含む)でドライブする2段構成のシングル・アンプでも同じ問題が生じます。

ちなみに、出力段の入力容量とは、ドライバ段からみると容量負荷(=コンデンサ)として認識されます。つまり、ドライバ段の出力インピーダンスと出力段の入力容量とで構成されるロー・パス・フィルターができるわけです。

入力容量の詳細については、このページの「真空管の入力容量・・・CkとCg-p」の章を参照してください。

この問題を解決するには、ドライバ段の出力インピーダンスを下げるのが最も効果的です。6SL7GTを使用した時の出力インピーダンスは40kΩ前後になりますが、低μ・低内部抵抗の6SN7GTでは8kΩ前後まで下げることができます。出力インピーダンスが1/5になるということは、高域の周波数特性が減衰しはじめるポイントを5倍も高い周波数にできるということです。

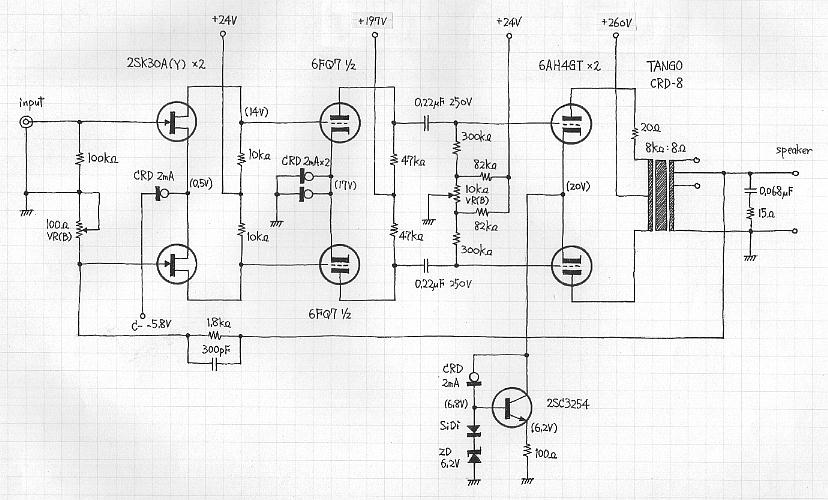

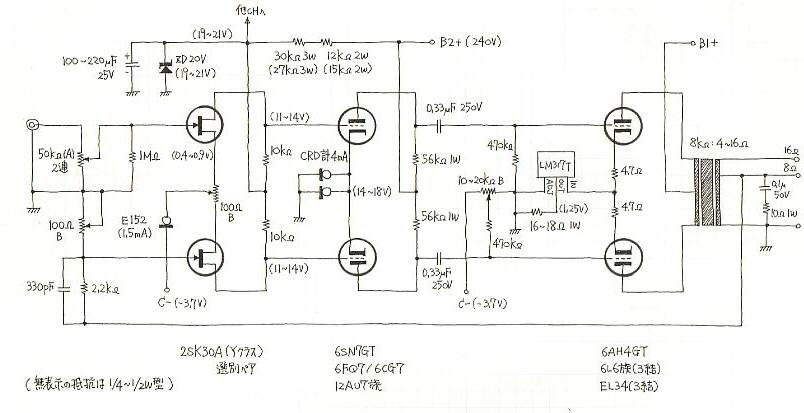

下図は、初作の3段構成の6AH4GT全段差動PPアンプのアンプ部の回路です。初段は、オーディオ用FETとして非常にポピュラーな2SK30Aによる差動回路です。FETは真空管の5極管に非常に良く似た特性を持った半導体で、真空管でいうグリッドにあたるものをゲート(G)と呼び、カソードにあたるものをソース(S)、プレートにあたるものをドレイン(D)と呼びます。真空管と同様にゲートにマイナスのバイアスを与えて動作させます。

差動回路ですので、共通ソース側は2mAの定電流ダイオード(CRD)で定電流化されています。従って、1個のFETあたりのドレイン電流は1mAです。電源電圧は24Vで、ドレイン負荷抵抗は10kΩでここに1mAが流れていますから、10kΩにおける電圧降下は10Vとなり、ドレイン電圧は24V−10V=14Vになります。

初段ドレインは次段(=ドライバ段)のグリッドと直結になっています。ドライバ段は低内部抵抗、低μの6FQ7が使われており、これも差動回路になってます。共通カソード側に2mAの定電流ダイオードが2本並列にはいっていて合計4mAの定電流回路になっています。この動作条件では、ドライバ段のバイアスは約3V+αくらいになり、アースに対して17Vくらいになります。各段の動作条件およびロードラインはこちらのページを参照してください。

初段の入力と反対側の2SK30Aのゲートにはスピーカ端子からのオーバーオールの負帰還がかけられています。負帰還素子は、300pFのコンデンサを抱かせた1.8kΩの抵抗です。この300pFはいわゆる「位相補正用コンデンサ」というもので、これがないと100kHz以上の超高域で周波数特性にピークを生じてしまい、波形が荒れてきます。3段構成のアンプにおける負帰還の難しいところです。

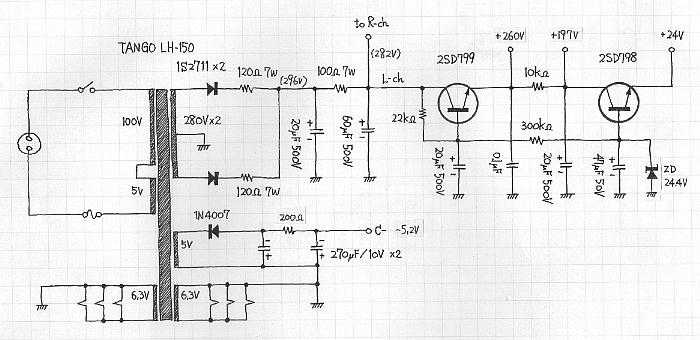

このアンプは電源回路にかなり手がかかっており、というより過剰投資気味なところがあります。高耐圧トランジスタ(2SD799)によるリプル・フィルタに加えて初段もトランジスタ(2SD798)が使われており、こちらの方は24Vのツェナ・ダイオードを併用した定電圧電源になっています。しかも、これが左右2本立てになって独立しています。(下図)

実はこうなったのには訳があります。使用した電源トランスのB電源用2次巻き線の電圧が最も低いタップでも280Vと高すぎたからです。比較的低い電源電圧になじむ6AH4GTを使うには、少々強引でも電源電圧をドロップさせなければならず、ドロップさせたことで生じる熱を分散させて逃がすためにこのような大掛かりな電源回路になったといえます。現実的にはここまでやる必要がないのは、今回製作した標準アンプで証明済みです。

3段構成における初段動作条件の設計

標準シャーシを使った2段構成の全段差動PPアンプを3段構成化しようとすると真空管用の穴が足りなくなります。標準シャーシに開けられた真空管用の穴は全部で6個しかありません。頑丈なスチール製シャーシに大穴を開けるにはかなり強力な工具と並外れた忍耐がいりますが、そんなことをするつもりはさらさらありませんので、初段には初作同様に半導体(FET)を使うことにしてコンパクトにまとめることにします。

標準シャーシを使った2段構成の全段差動PPアンプを3段構成化しようとすると真空管用の穴が足りなくなります。標準シャーシに開けられた真空管用の穴は全部で6個しかありません。頑丈なスチール製シャーシに大穴を開けるにはかなり強力な工具と並外れた忍耐がいりますが、そんなことをするつもりはさらさらありませんので、初段には初作同様に半導体(FET)を使うことにしてコンパクトにまとめることにします。

初段の動作条件ですが、FETには入手容易な2SK30Aを使い、電源電圧は約20V、定電流源は1.5mA前後とします。2SK30AはYクラスを想定しますが、GRクラスでも実質的には影響ありません。初段電源回路をシンプルにするために全消費電流を少し抑え目にしました(後で詳説します)。2SK30A1本あたりのドレイン電流は0.75mA前後を想定します。ドレイン負荷抵抗は10kΩです。

この条件で2SK30Aの特性データにロードラインを引いてみたのが右図です。ロードライン(10kΩ)上でId=0.75mAになるポイントが動作点です。バイアスはFETのばらつきのせいで-0.4〜-0.9Vのどこかになりますので、そのことを見越してロードラインはEd=19.4Vあたりから引いてあります。従って、ドレイン電圧は11.9Vくらいになり、これがドライバ段のグリッドと直結されます。

このポイントにおけるgm値はだいたい1.6くらいなので、初段利得は、1.6×10kΩ=16倍と想定されます。(参考データ:2SK30A gm実測データ)

3段構成におけるドライバ段動作条件の設計

2段構成の全段差動PPアンプでは、利得を稼ぐためにμが高い6SL7GTあるいは6SC7を使いましたが、3段構成化する場合は逆に利得が高くなりすぎるので、ドライバ段にはμが低い球を選ばなければなりません。とはいってもUS8ピンベースでμが低い双3極管で入手容易な球というと6SN7GTくらいしか選択肢がありません。

2段構成の全段差動PPアンプでは、利得を稼ぐためにμが高い6SL7GTあるいは6SC7を使いましたが、3段構成化する場合は逆に利得が高くなりすぎるので、ドライバ段にはμが低い球を選ばなければなりません。とはいってもUS8ピンベースでμが低い双3極管で入手容易な球というと6SN7GTくらいしか選択肢がありません。

ドライバ段の動作条件は、電源電圧は約240V、定電流源は4mA前後とします。6SN7GTのEp-Ip特性は6FQ7と同等なので手元にある6FQ7の実測Ep-Ipデータを流用します。電源電圧は240Vでもロードラインを引く時には224Vくらいの条件で引きます。なぜかというと、初段と直結にするためにカソード電位が16Vくらいになってしまうからです。プレート負荷抵抗は56kΩとしてみます。

この条件で6SN7GT(=6FQ7)の特性データにロードラインを引いてみたのが右図です。ロードライン(56kΩ)上でIp=2mAになるポイントが動作点です。プレート電圧は112V、バイアスはおおよそ-4Vになります。プレート電流が2mAとやや少なめなのは、全消費電流を節約しているためです。もっとも、この電流をうんと増やしたからといって音がどうなるというものでもありません。

初段のロードラインの時は負荷抵抗のロードライン1本だけでしたが、ドライバ段は出力段のグリッド抵抗(標準アンプでは470kΩくらい)も並列に負荷になりますので、56kΩと470kΩの並列合成値50kΩ=(56kΩ×470kΩ)÷(56kΩ+470kΩ)、がドライバ段の真の交流負荷になります。交流負荷のロードラインは、さきに求めた直流負荷における動作条件(プレート電圧=112V、プレート電流=2mA)を通るような傾きが-50kΩのロードラインです。

6SN7GTのμ値はだいたい20くらい、内部抵抗は約10kΩです。負荷抵抗は50kΩですから、ドライバ段の利得は、20×{50kΩ÷(10kΩ+50kΩ)}=16.7倍、になります。

6AH4GTや6L6族、EL34の3極管接続の場合、バイアスは-20V〜-25Vくらいの範囲だと思いますので、ドライバ段はかなりの余裕をもって出力段をドライブできています。そのため、ここではドライバ段の電源電圧を240Vであるとして計算しましたが、±20Vくらいの範囲であればこのままの定数でもかまいません。変化するのはバイアスの深さとそれに伴うカソード電位のわずかな変化だけです。プレート電流は変わりません。気になるようでしたら、ご自身でロードラインを引きなおして、適切なプレート負荷抵抗あるいはプレート電流を選んでください。プレート負荷抵抗は33kΩ〜68kΩくらいの範囲のどれでもかまいません。音に与えるインパクトは非常に小さいです。

3段構成における初段電源回路の設計

ここでは、ドライバ段に供給する電源電圧が240V、初段が20Vであるとして設計を進めます。

<抵抗一発の電圧ドロップは不可>

初段に供給する電源電圧は20Vと非常に低いので抵抗を使ってドロップさせます。ここで注意しなければならないのは、抵抗だけで単純にドロップさせてはいけないということです。初段FETのドレイン電流は定電流ダイオードによって一意に決定されています。かりに1.5mAだとしましょう。240Vから20Vに抵抗1本で落とすためには、(240V−20V)÷1.5mA=146.7kΩでいいことになります。146.7kΩという値の抵抗器はありませんから150kΩを使うことになるでしょう。150kΩの抵抗器に1.5mAが流れると225Vの電圧降下が生じます。供給電圧240Vに対して225Vの電圧降下ですから、得られる初段電源電圧は15Vです。なんと、20Vのはずが15Vになってしまいました。定電流ダイオードの特性がほんのすこし変化しても初段電源電圧は大きく振れてしまいますし、240Vが変動しても同じ問題が生じます。このままでは非常に安定性を欠いた回路担ってしまいます。

安定度の悪い回路は、音の良し悪しを云々する以前の問題です。不安定であったり、安全性に問題のある回路は作ってはいけません。ドロップ抵抗にツェナ・ダイオード(定電圧ダイオード)を1本加えることで、部品のばらつきや供給電圧の変動があっても安定した動作が得られる回路にすることができます。

<設計のポイント>

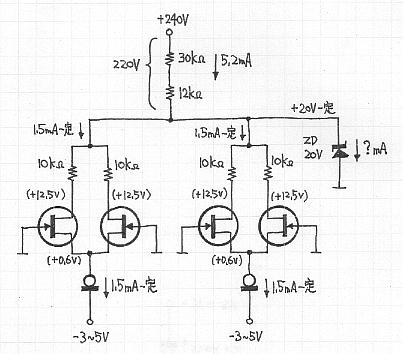

本改造における電源回路を含む初段のDC動作をまとめたのが右図です。

1つの差動回路ごとに1.5mAの定電流ダイオードが割り当てされているので、差動回路片チャネルあたりの動作電流は常に1.5mAで一定です。電源回路は、片チャネルあたり1.5mAの電流が供給できれば足りますのでステレオで3mAになります。(現在は1.45mA〜1.75mAくらいの幅のIdss値の2SK30Aを頒布していますので、最大3.5mAであることを考慮して設計されることを推奨します)

2つの差動回路と並列に20Vのツェナ・ダイオード(ZD)があるために、初段電源電圧は20Vになろうとします。240Vの供給電源とツェナ・ダイオードとの間には220Vの電圧差がありますが、ここに42kΩ(=30kΩ+12kΩ)の抵抗があるために、42kΩの抵抗には、220V÷42kΩ=5.2mAの電流が流れます。(5.2mAよりも若干多めの電流を流すことを推奨します。5.7〜5.8mAくらいがいいでしょう。従って回路図の例では42kΩではなく38kΩくらいになるように設計してください)

5.2mAのうち3mA分は2つの差動回路に流れてゆきますが、2.2mAが余ってしまいます。この2.2mAはツェナ・ダイオードの中を流れます。もし、定電流ダイオードの特性にばらつきがあって1.5mAではなくて2つとも1.7mAだとします。この場合、5.2mAのうち3.4mAが2つの差動回路に流れていき、余った1.8mAがツェナ・ダイオードの中を流れます。ツェナ・ダイオードが回路に流れる電流の変化を吸収してしまうわけですが、できれば1.8mAよりもう少し余裕が欲しいので、5.2mAではなく5.7〜5.8mAを推奨するわけです。

5.2mA−(CRD電流×2)=ZD電流240Vの供給電源の電圧が260Vに変動したらどうなるでしょう。供給電源とツェナ・ダイオードとの間の電圧差は240Vになるため、42kΩの抵抗には5.7mAが流れます。そして、5.7mAのうち3mAは2つの差動回路に流れるため、残った2.7mAがツェナ・ダイオードに流れるようになります。いずれの場合も、ツェナ・ダイオードが電流の変化を吸収してくれるので、初段電源電圧の20Vは維持されます。

この42kΩの抵抗とツェナ・ダイオードの組み合わせは簡易型の定電圧電源で、一般にシャント型定電圧回路といいます。このしくみのおかげで、周囲の条件の変化や部品のばらつきにかかわらず、初段電源電圧は一定に保たれます。

<ツェナ・ダイオードにはどれくらいの電流を流したらいいか>

ツェナ・ダイオードに流す電流は多ければ多いほど定電圧電源としては安定しますし、アンプ側に流れる電流の大きさやB電源電圧の変動に対して強くなります。シャント型定電圧回路では、一般に、回路側の消費電流とほぼ同等のシャント電流を流すのがセオリーですが、本機ではすこし事情が異なります。2つの差動回路に流れる電流はCRDのせいで一定だからです。変動要素は2つ、1つは定電流ダイオードのばらつきで、もう1つはB電源電圧の変動ですが、定電流ダイオードは選別を行うのでばらつきは管理可能です。

そのため、本設計では、ツェナ・ダイオードに流す電流がやや少なめの2.2mA前後に抑えてあります。この時のツェナ・ダイオードの消費電力は、20V×2.2mA=44mWです。これくらいの消費電力でも米粒大のツェナ・ダイオードには温度上昇が生じてツェナ電圧は1〜2%上昇します(※1)。流す電流をあまり欲張るとツェナ・ダイオードが高温になってしまうので注意してください。

<抵抗器の消費電力>

ところで、42kΩが30kΩと12kΩの2つに分かれている理由ですが、それは抵抗器の消費電力と関係があります。42kΩの電圧ドロップ抵抗には約5.2mAの電流が流れますが、42kΩの抵抗全体の消費電力は、220V×220V÷42kΩ=1.15Wになります。1.15Wの消費電力を安全に放熱するには3W型の抵抗器ではちょっと厳しくて5W型が必要です(※2)。しかし、1kΩ以上の抵抗値を持った5W型セメント抵抗は入手が困難か製造されていません。そこで、手持ちがあった3W型の30kΩと2W型の12kΩに分けたわけです。1W〜3W型は100kΩまでなら容易に手に入ります。

しかし、30kΩ3W型(消費電力0.81W)と12kΩ2W型(0.32W)の組み合わせは消費電力バランスがいまひとつなので、新規に部品を調達されるのであれば、27kΩ3W型(0.73W)と15kΩ2W型(0.41W)かまたは24kΩ3W型(0.65W)と18kΩ2W型(0.49W)くらいの組み合わせがいいでしょう。(38kΩとする場合は、22kΩ3W型(0.74W)と16kΩ2W型(0.54W)くらいの組み合わせがいいでしょう。)

※1,2:このように、電子回路では個々の部品の消費電力と温度の管理がとても重要です。特に、半導体は温度によって特性が変化するのが普通なので、高温になるような場合(本機では考慮不要です)には、温度特性の検討もしなければなりません。

※1,2:このように、電子回路では個々の部品の消費電力と温度の管理がとても重要です。特に、半導体は温度によって特性が変化するのが普通なので、高温になるような場合(本機では考慮不要です)には、温度特性の検討もしなければなりません。

<B電源回路の修正>

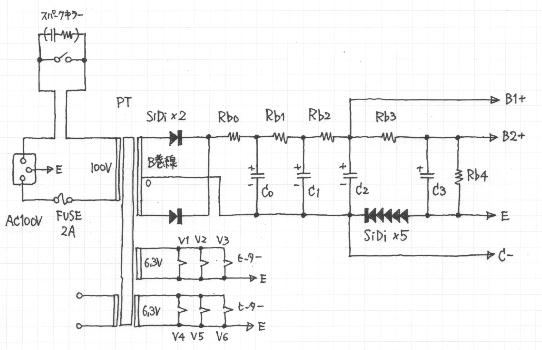

初段が追加され、ドライバ段の動作条件が変化したことで、アンプ本体のB電源回路にも若干の修正が生じます。右図は、本プロジェクトで設計・製作した2段構成の全段差動プッシュプル・アンプの基本回路です。

2段構成の全段差動プッシュプル・アンプの基本回路では、B1+が出力段の電源で、B2+が初段の電源になっています。3段構成化した場合、出力段の電源は変更ありませんが、B2+はドライバ段および初段両方の電源に変更されます。

ところで、2段構成の時の初段の全消費電流(左右両チャネル合わせて)は2mAでした。しかし、3段構成化した場合は、初段全体で5.2mAあり、それに加えてドライバ段で8mA(=2mA×4)を消費しますので、全体で13.2mAにもなります。

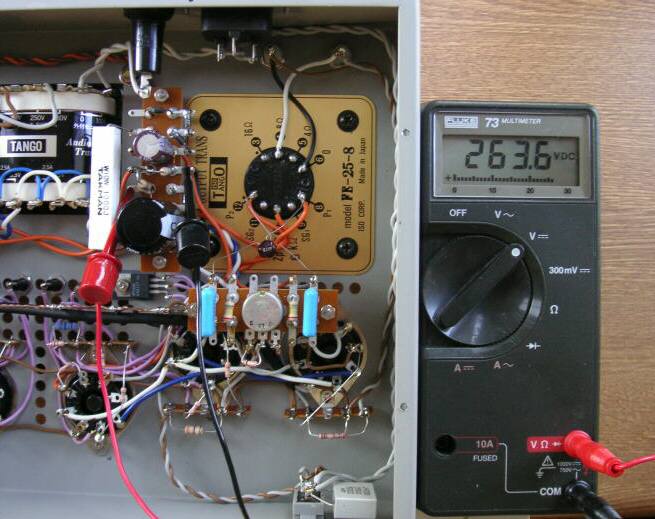

そこで、改造前の手持ちのアンプのB1+の電圧がどれくらいなのか調べてみました(右下画像)。テスターで測ってみると263〜264V出ていました(このアンプはプレート電流を若干多めにしているので本のデータよりも若干低めです)。ここから現状の約2.5mAではなくて13.2mAを取り出して240Vまで落とそうというわけです。

B1+からB2+へのドロップのための抵抗(Rb3)は、以下の式で求まります。

B1+からB2+へのドロップのための抵抗(Rb3)は、以下の式で求まります。

(263〜264V−240V)÷13.2mA=1.74〜1.82kΩそして、この抵抗器の消費電力は、

(263〜264V−240V)×13.2mA=304〜317mWとなります。抵抗値は1.8kΩで、電力容量は余裕をみて2W型がちょうどいいことになります。みなさんのアンプではどれくらいの抵抗値が適切かはご自身で計算してみてください。ちなみに私の場合、手元に2kΩ2W型があったのでそれを使いました。

なお、ドロップ電圧が低くてRb3の値が470Ω以下になってしまうようでしたら、470Ω以下にはしない方がいいでしょう。リプル除去効果がなくなってしまいます。少々の電圧誤差(±15Vくらい)は気にしなくて大丈夫です。

<B電源回路の重要な修正>

ダイオードを使ったマイナス電源を使った回路で3段化した場合、何人かの方から「電源スイッチを切ると、ブツブツブツというノイズが出る」という報告がありました。これはマイナス電源ルートを経由して超低域発振が起きたためで、これを回避するには「5本のダイオードと並列に470〜1000μF/10Vくらいのコンデンサを追加」してください。

ヒーター電流の問題

3段構成化をするためには、6SL7GTあるいは6SC7を6SN7GTに変更しなければなりません。そこでヒーター電流の問題が生じてきます。6SL7GTあるいは6SC7のヒーター規格は、6.3V、0.3Aですが、6SN7GTは6.3V、0.6Aとヒーター電流が2倍であるため、ヒーター電流の合計は0.6A増加します。6AH4GT、6L6族、EL34それぞれの場合のヒーター電流の変化の様子を下表にまとめました。

6AH4GT差動PPの場合念のために、電源トランスのヒーター電流容量をチェックしてください。ちなみに、PH-185を使用してEL34差動PPとした場合、PH-185の6.3V巻き線すべてを並列にした時の電流容量は、2.5A+2.5A+2A=7Aですから、6SN7GTに変更した時点で0.2Aの容量オーバーになります。しかし、あえて定格オーバーを承知で使用することにします。

2段構成 3段構成 6SL7GT or 6SC7 0.3A×2=0.6A 6SN7GT 0.6A×2=1.2A 6AH4GT 0.75A×4=3.0A 6AH4GT 0.75A×4=3.0A 合計 3.6A 合計 4.2A 6L6/6L6GC/5881差動PPの場合

2段構成 3段構成 6SL7GT or 6SC7 0.3A×2=0.6A 6SL7GT or 6SC7 0.6A×2=1.2A 6L6/6L6GC/5881 0.9A×4=3.6A 6L6/6L6GC/5881 0.9A×4=3.6A 合計 4.2A 合計 4.8A EL34差動PPの場合

2段構成 3段構成 6SL7GT or 6SC7 0.3A×2=0.6A 6SN7GT 0.6A×2=1.2A EL34 1.5A×4=6.0A EL34 1.5A×4=6.0A 合計 6.6A 合計 7.2A

その根拠は、PH-185の3つの6.3V巻き線は2Aタップも2.5Aタップと同じ太さのワイヤーが使用されていることがわかっているからです。巻き線自体は2.5Aの潜在容量があるようですが、トランス全体の伝達電力(VA)の上限から2Aと制限されたのではないかと思います(真相不明)。しかし、5V、3A巻き線を使っていませんのでトランス全体の制限にはまだ余裕があるため、このようなルール違反も可能になっています。

総合利得と負帰還の設計

負帰還について、2段構成から3段構成に変更する際に考えなければならないポイントについて説明します。

(1)位相が反転する

カソードフォロワ回路などの例外を除いて、増幅回路では、1段ごとに位相が反転するという性質があります。グリッドをプラスに振るような信号のサイクルがはいった時、プレート側に現れる増幅された信号のサイクルはマイナスに振れるような動きをします。このような回路のことを「反転回路」あるいは「反転増幅器」といいます。2段だと2回反転するので元に戻り、3段だと反転します。そのため、2段構成から3段構成に変更した時に、負帰還を戻す側が入れ替わるのです。

2段構成を3段構成に変更した際に、負帰還のかけかたがどう変化するかを表したのが下図です。出力トランスの2次側スピーカ端子(8Ω)側は変更ありませんが、戻す初段側が上下入れ替わっています。従って、みなさんのアンプを改造する場合も、2段構成の時に6SL7GTあるいは6SC7のどちら側のユニットのグリッドに負帰還を戻していたのか「印」をつけておき、3段構成化した場合は、「印」がついていない側に負帰還を戻さなければなりません。

(2)回路が不安定になりやすくなる

アンプは、段数が増えるに従って超低域端と超高域端において安定度が低下します。最も安定しているのが単段で安定して多量の負帰還をかけることができます。2段になってもまだかなり安定していますが、3段になると不安定さが表面化してきます。差動回路を使用したアンプでは、超低域の安定度は気にしなくて良いのですが、超高域の安定度は他の方式のアンプと同様に注意がいります。

そのための調整のことを一般に「位相補正」といいます。位相補正にはさまざまな手法がありますが、扱いが容易で音のクォリティを損ねにくい微分型を採用します。方法は、負帰還抵抗に適切な時定数を持たせたコンデンサを並列に抱かせます。今回の改造では、2.2kΩの負帰還抵抗に対して330pFのコンデンサなので、時定数は0.726μS(=330pF×2.2kΩ)、周波数に置き換えると219kHzです。実際にどんな特性になったかは、測定と調整の章で詳しく述べます。

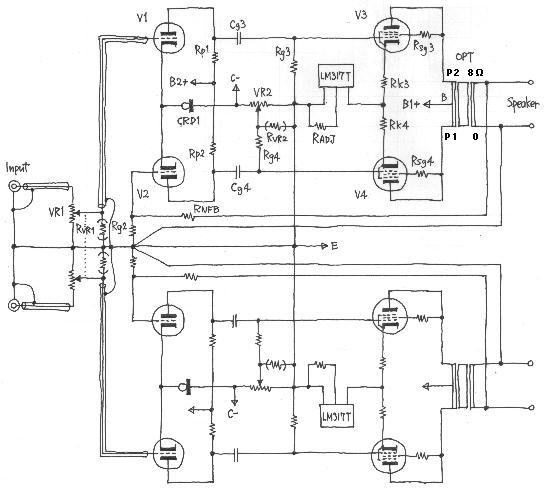

アンプ部全回路図・・・最終版

現在の私の手元にある2段構成化された回路です。出力管は3極管として描かれていますが、実際はEL34なのでプレート〜スクリーン・グリッド間は100Ωの抵抗でつながれています。各部の電圧は、CRDやZDのばらつきも考慮して範囲で表記しています。電源回路は、B2+(240V)に落とすための抵抗が2kΩ 2W型に変更になっただけで、それより上流は元のままです。出力段もさわっていません。