トランジスタ式ミニワッターPart5設計詳説

このレポートは、トランジスタ式ミニワッターPart5の回路設計に関する詳しい解説です。各増幅段の動作条件からひとつひとつの抵抗値の設定について、どんなことを考え、どうやってこのような設計になったかをできるだけ詳しく説明します。

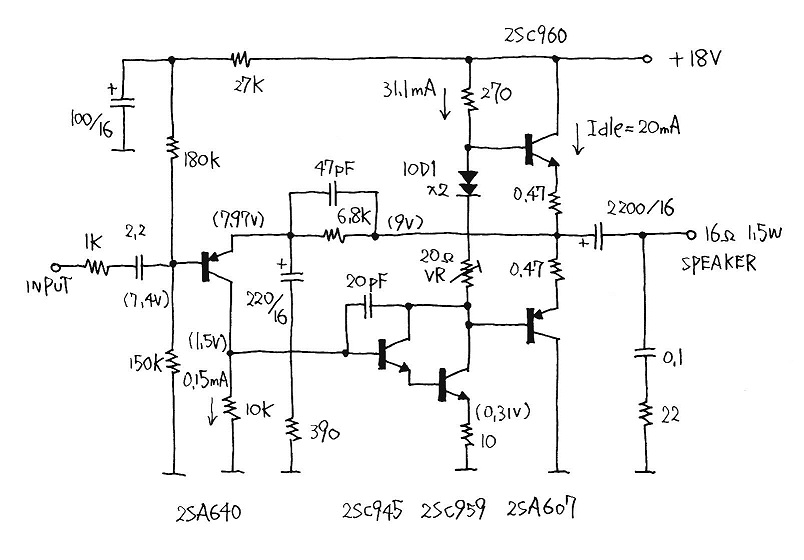

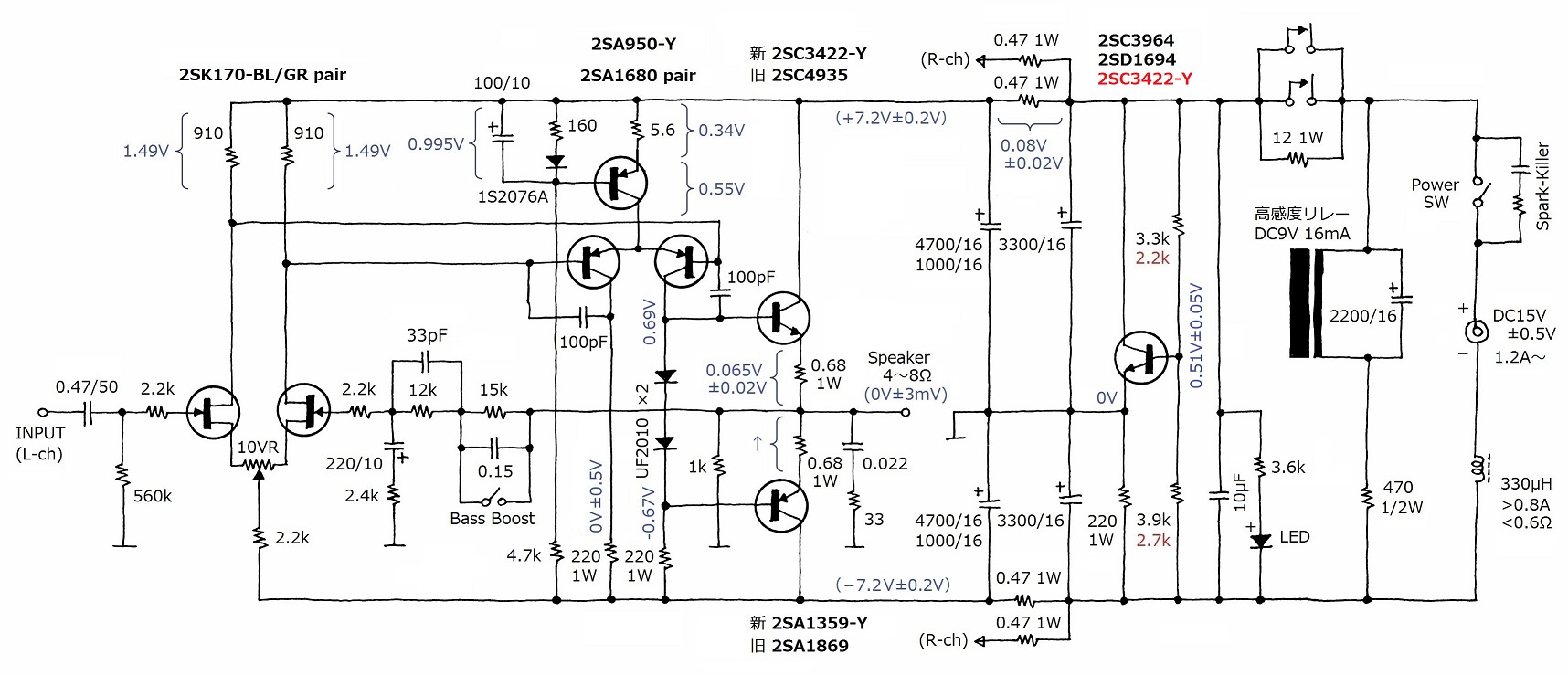

<全回路図>

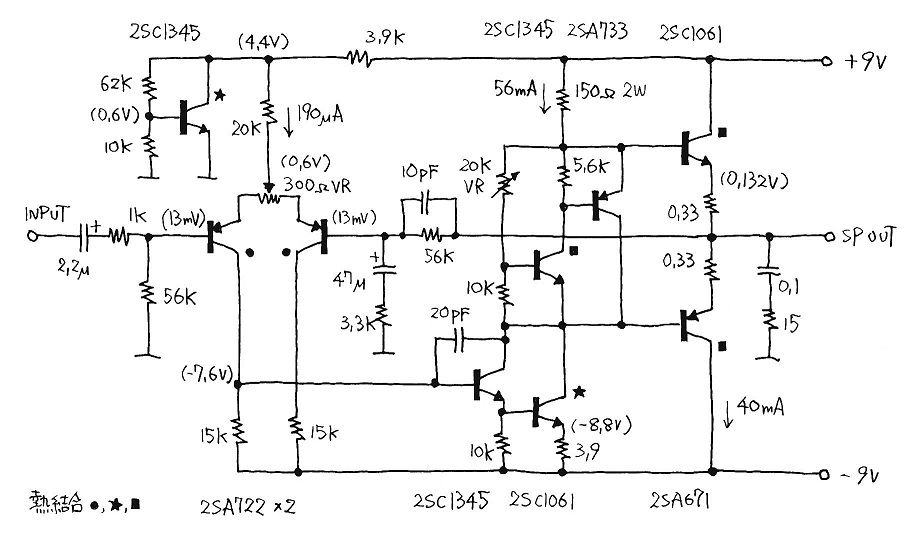

<回路全体の構造>

回路全体を俯瞰するとこのアンプの特異性に気づきます。まず、トランジスタの少なさ・・・7個/chですので少なめです。トランジスタ式ミニワッターPart1やPart2はたったの4個でしたからそれに比べると多いということになりますが、世間の常識からするとやはり少ないです。部品点数が少なければいいというわけではなくて、必要なところには必要な部品を当てていますので、無理をして減らしたわけではありません。しかし、結果として多くの半導体アンプの作例と比べてかなり少ない部品点数になっているということは事実です。トランジスタの数が少ない理由のひとつは、出力段のSEPP回路にダーリントン接続を採用しなかったことが挙げられます。出力トランジスタのhFEの力だけで4〜8Ωに負荷を駆動するのに必要な信号電流を得なければなりませんので、そこから生じる弱点や制約を克服するためのさまざな工夫が必要になってしまいます。回路の至る所に無理がかかり、ぎりぎりの設計にならざるを得ませんから、余裕のある無理のない設計とは程遠いものになりました。

何故、わざわざこのような無理を承知の回路にしたのかですが、それは50年くらい前(私は高校生)に設計・製作したアンプの音の記憶にさかのぼります。それがこのアンプ(左下の回路、http://www.op316.com/tubes/toy-box/schema11.htm)です。この回路の構造は、トランジスタ式ミニワッターPart2と基本的に同じです。出力段は1段のSEPP回路で、ドライバ段のコレクタ負荷は270Ωという低抵抗値しかなくコレクタ電流に31mAも流しています。私はこのアンプの音がどうしても忘れられなくて、今いちどこの考え方のアンプを作って聞いてみたいというところからこのプロジェクトがスタートしました。

左上の回路に改良を加えたのがもうひとつのアンプ(右上の回路、http://www.op316.com/tubes/toy-box/schema12.htm)です。このアンプは私が二十歳の時に設計・製作しましたが、小パワーながらメインシステムとして十分に通用するものでした。回路の構造は、トランジスタ式ミニワッターPart3と基本的に同じです。

つまり、50年越しの気の長いプロジェクトということになります。

<SEPP回路とは> ←解説はリンク先

<何故、出力段がダーリントン接続ではないのか>

4〜8Ωのスピーカーを負荷とするバイポーラ・トランジスタを使ったSEPP回路では、ほとんど例外なく2段あるいは3段ダーリントン接続あるいはそれに類する回路方式が採用されます。その理由は、1個のトランジスタのhFE値では十分なインピーダンス変換ができない、スピーカーを駆動するための十分な電流出力が得られないからです。ダーリントン接続を差採用すれば容易に実質10000以上のhFE値が得られますので、電流設計がとても楽になります。しかし、ダーリントン接続化したSEPP回路は安定動作させるのが非常に難しいという弱点があります。たとえば、このミニワッターの出力段をちょっと改造して2SC1815と2SA1015を追加してダーリントン接続化するとどうなるか・・・なんと簡単に発振してしまいます。発振させないためには位相補正だけでは不十分で、一定の条件を満たすトランジスタを採用しなければなりません。SEPP回路をダーリントン接続にするとトランジスタを自由に選べなくなるわけです。誰が作っても、どんなトランジスタを採用しても比類のない安定度と再現性ある音を得るために、回路設計上別の制約が生じることを承知の上であえてダーリントン接続を採用しなかったわけです。

では、音は犠牲になったのかというとそうではありません。ダーリントン接続した方が容易に高利得・高DF値が得られますが、その種の物理特性を良くすることが良い音を約束してくれるかというと、そうではないからです。物理特性だけに着目しても、本機の最低歪率は0.01%を割っていますし、残留雑音はμVオーダーできわめて静粛です。DF値も必要十分な値を得ており、帯域特性も十分すぎるくらい広いため意図的に狭くしているほどです。

この1段構成のシンプルなSEPP回路は、経験的に音が良いと実感しています。2段ダーリントンにするとこの音を出すのはとても難しくなります。

<出力段のトランジスタの選定>

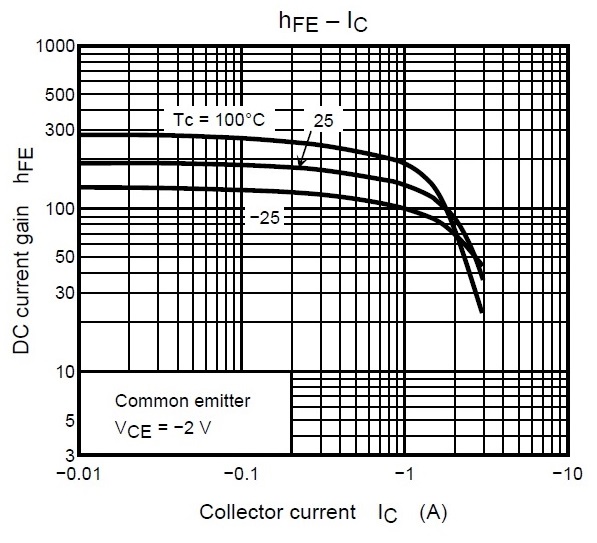

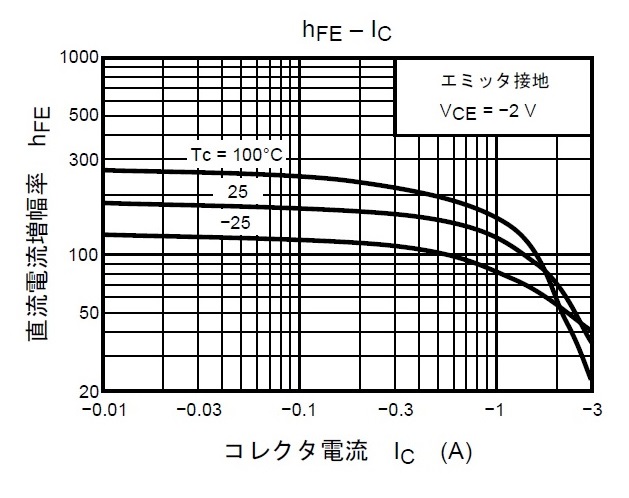

さて、トランジスタ式ミニワッターPart5です。出力段は、2SA1931/2SC4881や2SA1869/2SC4935などコレクタ損失10W〜25WクラスのPNP/NPNパワートランジスタをによるSEPP-OTL回路です(後に2SA1359/2SC3422に変更)。2SA1869/2SC4935と2SA1359/2SC3422は、形状は異なりますが電気的特性はほとんど同じです。このトランジスタは大型の放熱器を使うことで出力10W〜20Wクラスのパワーアンプの出力段で使えるくらいのキャパシティがありますが、これを出力1Wそこそこのミニワッターで贅沢に使います。このトランジスタを選んだ理由は入手の容易さにあります。基板の表面実装化が進み、リードタイプの多くのトランジスタが廃番になってゆく中で最後まで製造されていたグループに属するからです。とはいってもこれとてもすでに製造中止ですので市場から消えるのは時間の問題です。ミニワッターで要求される能力としては、自作に適するリードタイプであること、hFEが140以上ある個体が無理なく得られること、コレクタ電流が1AでもhFEが低下しないこと、小型の放熱器をつけただけで気温50℃中で1.5Wのコレクタ損失に耐えること、そしてベースバイアスが与えやすいこと(このことについては後述します)が要求されます。2SA1931/2SC4881や2SA1869/2SC4935そして2SA1359/2SC3422はこれらの条件をすべて満足してくれます。

多くのパワートランジスタが製造中止になってゆく今日、最後まで製造が続けられていて比較的入手がしやすいものの中から本機で使用できそうなトランジスタを4つほどピックアップして比較・評価してみましょう。

- リードタイプであること。

- hFE>140が無理なく得られること。

- Ic>1AでhFEの低下がないこと。

- 小型放熱板付きで1.5Wのコレクタ損失における表面温度上昇が50℃以下のTO-220相当あるいはTO-126相当であること。

- シンプルな回路でベースバイアスが与えられること。

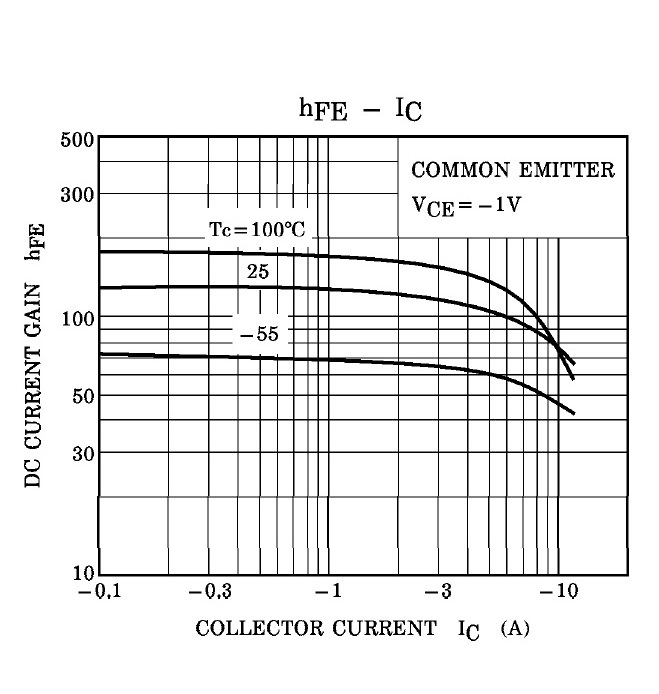

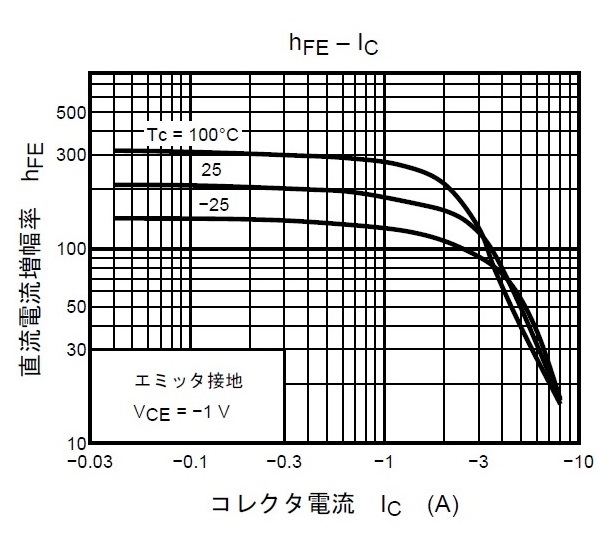

2SA1451A/2SC3709Aはサイズの割に大電流特性が格段に優れたトランジスタです。hFEが半分くらいに落ちるポイントをひとつの基準してみると、コレクタ電流が10A近くになるまで落ちてきません。同じ条件で2SA1931/2SC4881を評価すると2Aくらいになり、2SA1869/2SC4935と2SA1359/2SC3422では1.5Aまで落ちます。

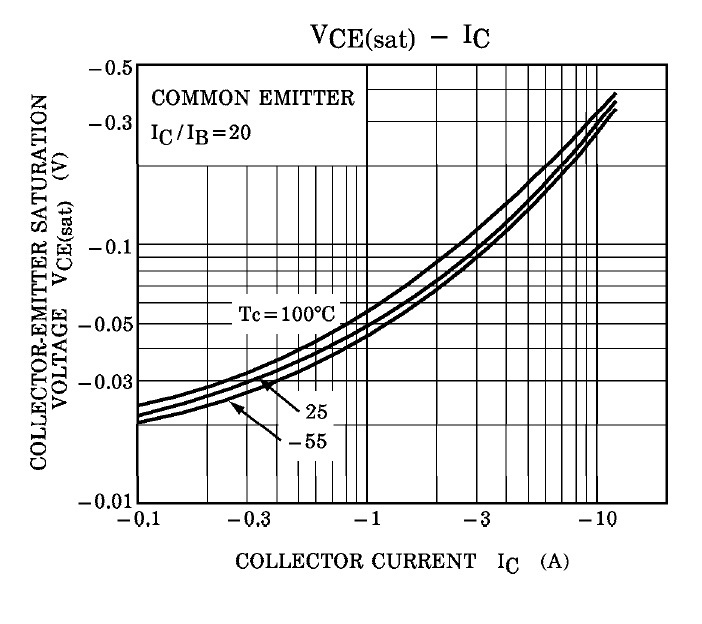

SEPP-OTL回路では、コレクタ電流が最大になるポイントでVCEが最低値になります。従って、この種の回路では単純にhFEで評価できません。むしろVCEが低い時にどれだけコレクタ電流を流せるか、hFEが落ちてこないかが求められます。そこでVCE(sat)も考慮して評価する必要があります。これら4種類のトランジスタはそういことも考慮して選んでおり、いずれも本機の使用に適するものだと判断しました。

何故、電流特性が抜群に優れた2SA1451A/2SC3709Aが採用されなかったか。大電流を流せるトランジスタはVBEが非常に低いという特徴があります。ダイオード×2個の簡易なバイアス回路を採用した場合、2SA1451A/2SC3709AはVBEが低すぎてマッチしたダイオードが存在しないのです。UF2010で実験を行ったところ、アイドリング電流が増えてしまい放熱に問題が生じました。調整が可能なバイアス回路を採用すればこの問題は解消しますが、この規模のアンプにはもったいなさすぎるのと回路が複雑になって基板に収まらなくなるので断念しました。

2SA1451A/2SC3709A 2SA1931/2SC4881 2SA1869/2SC4935 2SA1359/2SC3422 VCEO ±50V ±50V ±50V ±40V IC ±12A ±5A ±3A ±3A 実用IC

hFE単純評価±7A ±3A ±1.5A ±1.5A 実用IC

VCE(sat)評価±7A ±2A ±1A ±1A PC(Ta=25℃)

放熱なし2W 2W 2W 1.5W PC(Tj=25℃)

無限大放熱30W 25W 10W 10W hFE(2SA) VCE(sat)(2SA) Cob 320pF 100pF 35pF 35pF 形状 TO-220 TO-220 TO-220 TO-126

<出力段の設計>

SEPP回路では、4Ω負荷を与えた場合、ドライバ段からみた出力段の入力インピーダンスは概算で4Ω×hFEとなります。hFEが150だとすると入力インピーダンスは4Ω×150=600Ωとなり、8Ω負荷では1.2kΩになります。実際にはエミッタ抵抗も関係してきますので以下の計算式になりますし、厳密にはアイドリング電流値による影響もあります。なお、この計算式はA級動作のもので、B級では「÷2」がなくなります。アイドリング電流のことは無視しています。

トランジスタ式ミニワッターのPart1〜Part3では電源電圧が±6Vでドライバ段のコレクタ負荷抵抗は180Ωでした。Part4やPart5では電源電圧は±7.5Vとなり、コレクタ負荷抵抗は220Ωになったわけですが、出力段の入力インピーダンスはこれよりも十分に大きな値でなければなりません。ドライバ段の負荷の220Ωに出力段の入力インピーダンスが並列に入ってしまうことで、ドライバ段で得られる振幅が制限されて最大出力が下がってしまいます。8Ω負荷の時でまあまあ、4Ω負荷ではかなり厳しい、というくらいの条件だといえます。

- 出力段の入力インピーダンス={負荷インピーダンス+(エミッタ抵抗÷2)}×hFE

- {4Ω+(0.68Ω÷2)}×150=651Ω

- {8Ω+(0.68Ω÷2)}×150=1.25kΩ

出力段をより有利な条件とするためにはドライバ段のコレクタ負荷抵抗を100Ωとか150Ωに下げればいいわけですが、たとえば100Ωとした場合、ドライバ段のコレクタ電流は68mAくらいになり、コレクタ損失は400mWくらいになります。この発熱に耐えるトランジスタというとPc=900mWの2SA1680では無理で、2SA1359などのようなTO126サイズまたはそれ以上のものになります。この種のトランジスタになるとhFEは200程度しか得られません。2段目の入力インピーダンスは、

となってかなり低くなってしまいます。しかし、コレクタ負荷抵抗を220Ωとし、2段目に330以上のhFEが得られる2SA1680を採用すると、

- 2段目の入力インピーダンス=(26Ω÷68)×200=76Ω

となって4倍も高い値が得られます。2段目の入力インピーダンスは初段の利得や直線性を左右しますのでいろいろな意味で高い方が都合が良いのです。50年前に製作した上記の2つアンプではこの部分をトランジスタ2個のダーリントン接続にしてありますが、それは当時製造されていた2SC959や2SC1061のhFEが90くらいしかなかったためです。

- 2段目の入力インピーダンス=(26Ω÷31)×330=277Ω

ちなみに、2SA1680、2SA950、2SA1931、2SC4881、2SA1869、2SC4935のデータシートは以下のとおりです。

2段目の入力インピーダンスはコレクタ電流値とhFE値で決定されるわけですが、コレクタ電流はオーディオ信号によって動的に変化します。hFEはコレクタ電流値で微妙に変化するだけでなく、温度によってかなり変化します。この温度というのはトランジスタ本体ではなく接合部の温度なわけですが、接合部というのは非常に小さな一点でトランジスタの熱はここで発生します。抵抗負荷のA級シングル増幅回路におけるコレクタ損失は、無信号時に最大になり、出力信号電圧が高いほどコレクタ損失が減少して接合部の温度は下がるという不思議な動きをします。オーディオ信号の入力によってコレクタ電流が変化すると接合部の温度もその変化に伴ってかなり敏感に追従するため、hFE値も変化してしまいます。この現象の実体を検証するのはなかなか難しいのですが、半導体素子を使った設計では常に考えておかなければならない要素のひとつです。

すべてがイモヅル的につながっている話なので、出力段の都合だけ考えていてもダメだということです。それやこれやで、ドライバ段も出力段もトランジスタにはできるだけhFEが高いものが望ましいということになります。一般にはこの問題を解決するために出力段を2段あるいは3段のダーリントン接続を行って、実質的なhFEを1000以上にするわけですが、本機では出力段にはダーリントン接続を採用しないで1段だけでまかなおうというのですから、ぎりぎりの設定値を探らなければなりません。

ところで、8Ω負荷で1.6Wの最大出力を得たとすると信号電圧は3.6Vとなり、信号電流のピーク値は0.63Aとなります。4Ω負荷で2.5Wの最大出力を得たとすると信号電圧は3.16Vとなり、信号電流のピーク値は1.12Aです。

- 信号電圧: √(8Ω×1.6W)=3.58V

- 信号電流のピーク値: (3.58V×1.414)÷8Ω=0.63A

トランジスタ式のSEPP回路では、出力段の温度的安定を確保し熱暴走を防ぐために、エミッタ側に抵抗を入れ、ベース側にバイアス兼温度補償回路を入れるのがセオリーです。エミッタ抵抗は一般的に0.47Ωが選ばれることが多く、大出力アンプでは0.22Ω〜0.33Ωが選ばれます。エミッタ抵抗はパワーのロスを生むので出力を稼ぎたかったら小さい値の方が有利ですが、値を小さくしすぎると熱的安定が維持できなくなって熱暴走を引き起こします。その境界点が0.47Ωなのです。ミニワッターではパワーを欲張らないというのがコンセプトですので、安全を見込んで大きめの0.68Ωとしています。

- 信号電圧: √(4Ω×2.5W)=3.16V

- 信号電流のピーク値: (3.16V×1.414)÷4Ω=1.12A

- 8Ω、1.6W時の0.68Ωにおけるピーク電流によるロス=0.63A×0.68Ω=0.43V

- 8Ω、2.5W時の0.68Ωにおけるピーク電流によるロス=1.12A×0.68Ω=0.76V

<出力段のバイアス回路の設計>

出力段トランジスタがスピーカーをドライブする時、プラスのサイクルでは上側の2SC4881(2SC4935)が仕事をして電流を送り込み、マイナスのサイクルでは下側の2SA1931(2SA1869)が仕事をして電流を吸い込みます。一方のトランジスタがONの時、反対側のトランジスタはOFFになるわけです。このような動作モードをB級と言い、B級アンプでは理屈の上では無信号時には両トランジスタには電流は流れません。しかし、現実の回路ではプラスのサイクルとマイナスのサイクルの変わり目でクロスオーバー歪が発生するので、これを回避するために一定量のアイドリング電流を流します。電力効率を高めるにはこのアイドリング電流を限りなく少なくしますが、アイドリング電流をたっぷり流して上下いずれのトランジスタも常にONの状態を維持する動作をA級といいます。その中間がAB級です。

SEPP回路でどれくらいのアイドリング電流を流したらいいかについては実にさまざまな考え方があります。ほとんどゼロに近いB級動作でも、たっぷり流したA級動作でも、その中間のAB級動作でも、いずれであっても立派に音は出ますし、十分に実用的な物理特性を得ることができます。A級動作について考えてみましょう。8Ω負荷における本機の最大出力は1.5Wくらいですが、この時にスピーカーを駆動する信号電圧に実効値は3.46V、ピーク値は4.90Vですから、信号電流のピーク値は0.612Aになります。この出力電流が得られるA級動作時のアイドリング電流は半分の0.306Aです。電源電圧が±7.3Vだとすると、出力段トランジスタのコレクタ損失は7.3V×0.306A=2.23Wです。出力段トランジスタにちょっと大きめの放熱器を取り付けたら十分に実現できるくらいの規模ですが、記事で使用した小さな放熱器では1Wくらいがいいところです。

トランジスタ式ミニワッターは、100mAくらいのアイドリング電流を流すAB級動作です。この時の出力段トランジスタのコレクタ損失は7.3V×0.1A=0.73Wです。SEPP-OTL回路では、2SC4881(2SC4935)と2SA1931(2SA1869)の両ベース間にも厳密に調整したバイアス電圧を与えますので、バイアス電圧は2個分のベース〜エミッタ間電圧相当が必要です。両トランジスタのエミッタ側には2個の0.68Ωの抵抗が割り込みますが、この抵抗によって電流帰還がかかるのでアイドリング電流を安定させる働きをします。しかし、これだけではアイドリング電流はまだ安定しません。

バイポーラトランジスタのベース〜エミッタ間電圧は温度によってかなり変化します。温度が1℃高くなるごとに1.6〜2mV低くなります。ベース〜エミッタ間電圧が低くなったのに与えるバイアス電圧が一定のままだとアイドリング電流が増加してしまいます。アイドリング電流が増加するとトランジスタの温度が上昇するのでベース〜エミッタ間電圧はさらに低くなり、アイドリング電流が増加、温度はさらに上昇・・・ということを繰り返して出力トランジスタが暴走してしまいます。

熱暴走を防ぐ方法は2つあります。1つめはエミッタに入れる抵抗値を大きくすることですが、この抵抗値を大きくすると最大出力がダウンしてしまうので大きくするにも限界があります。一般的には0.47Ωが選ばれることが多く、大出力アンプでは0.22〜0.33Ωのこともあります。トランジスタ式ミニワッターの0.68Ωという値は大きい方になります。

2つめは、出力トランジスタの温度上昇と連動して与えるバイアス電圧を下げてやる方式・・・温度補償という・・・です。SEPP回路のバイアス兼温度補償回路としてシリコンダイオードを2本直列にしたものを使いました。シリコンダイオードの順電圧は、トランジスタのベース〜エミッタ間電圧とほとんど同じ電圧、同じ温度特性を持っているため、出力段に適切なベースバイアスを与え、かつ出力段の熱暴走を防ぐためによく使われます。これが最も回路としてシンプルかつ廉価です。ところで、入手容易なシリコンダイオードの順電圧を実測してみると、以下のようになりました。

このバイアス方式では、シリコンダイオードを2個直列にして得た電圧と、出力段の2個のトランジスタのベース〜エミッタ間電圧の相性が重要です。さまざまな組み合わせで実験を繰り返したところ、UF2010と2SA1931/2SC4881の相性が最も良かったのでこの組み合わせとしました。

- シリコンダイオードの順電圧=1S2076A>PS2010>1N4007>10DDA10>UF2010>1NU41>1R5NU41

この相性について、2SA1931/2SC4881以外のパワートランジスタで実験を行ったところ、2SA1869/2SC4935では90〜125mA(0.68〜0.94W)、2SA1488A/2SC3451Aでは165〜210mA(1.24〜1.58W)、2SA1451A/2SC3709Aでは225〜310mA(1.69〜2.33W)となりました。2SA1869/2SC4935は問題なく使えますが、あとの2つはバイアス回路を見直さなければなりません。

アイドリング電流をどれくらいに設定するかは設計者の考え方によってさまざまです。アンプとして動作するためには100mAも流す必要はなく、10mAでも足りるとさえ言えます。しかし、本機は疑似±電源を採用しているために、±電源に激しく非対称な電流が流れるB級あるいはB級に近い動作は好ましくないので、A級動作領域を広めにとることにして100mAほどの多めのアイドリング電流を流しています。ちなみに100mAほどのアイドリング電流を流した時の純A級とAB級の境界は、8Ω負荷では0.06Wくらい、4Ω負荷では0.03Wくらいになります。

アイドリング電流を多めにすると小出力時の歪が少なくなります。パワートランジスタの温度が高くなるのでhFE値も高くすることができます。電子部品は温度が高いほど故障率も高くなりますが、トランジスタ式ミニワッターの場合は気温に対して+30℃程度の上昇なのでそんなに高くありません。

<ドライバ段(2段目)の設計>

前述の考察の結果得られた2段目の板挟み的最適値は、コレクタ負荷抵抗は220Ω、コレクタ電流は30mAあたりとなりました。2SA1680のコレクタ損失は

です。これくらいなら2SA1680は困るほどの高温にはなりません。

- コレクタ損失=30mA×(7.3V−0.9V−0.65V)=173mW

2段目は、2SA1680による差動回路です。差動回路の良い点のひとつは、偶数次高調波が抑制されることにあります。偶数次高調波が混ざるとボケたユルい音になりますが、ここを差動にしなかったトランジスタ式ミニワッターPart3の場合、歪率としては十分に低い値(0.1%〜0.2%程度)ですがそのユルさがちょっと気になっていました。Part3の音を聞いた音楽家達からも同じ指摘を受けたのがちょっとこたえました。Part4以降で2段目の差動化に踏み切ったのはここに理由があります。2段目の設計がPart4およびPart5の核心ともいえます。

このアンプが成り立っているのは、2段目で採用した2SA1680のhFEの高さに負うところが大きいです。2SA1680のhFEは無作為に測定しても270〜400くらいあります。本機では2SA1680はそこそこ高温になりますが、その時のhFEは340〜470くらいになります。ちなみに、2SA1680のコンプリである2SC4408は200程度しかありませんのでこのような使い方には適しません。2段目の利得は200倍ほどあります。ドライバ段の回路インピーダンスは200Ω前後と非常に低いため超広帯域増幅器になっています。そこで、両方の2SA1680のベース〜コレクタ間に100pFの帰還容量を抱かせることで帯域を制限しています。

注目すべきは、回路図中の2SA1680の2個所のコレクタ負荷抵抗(220Ω)のコレクタ側の電圧です。右側は-0.65Vですが、左側は-0.65V±0.5Vとなっています。スピーカー出力端子のDCオフセットが0Vである限り、右側の電圧は必ず-0.65Vになり、これがゆらぐことはありません。しかし、電源電圧の変動や温度変化によって2段目のコレクタ電流の合計は常時変動します。そんな時、右側の2SA1680のコレクタ電流を一定値に保ためには、その変動を左側のコレクタ電流を変化させることで吸収するのです。

<定電流回路の設計>

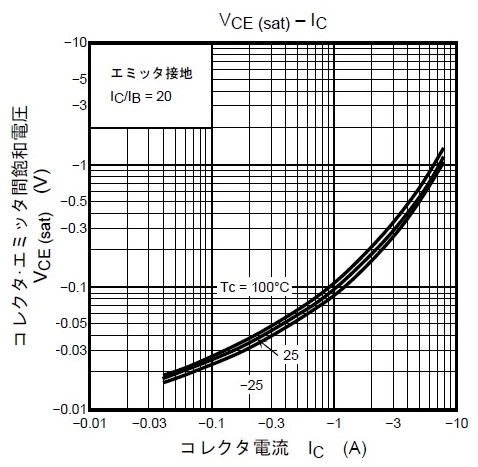

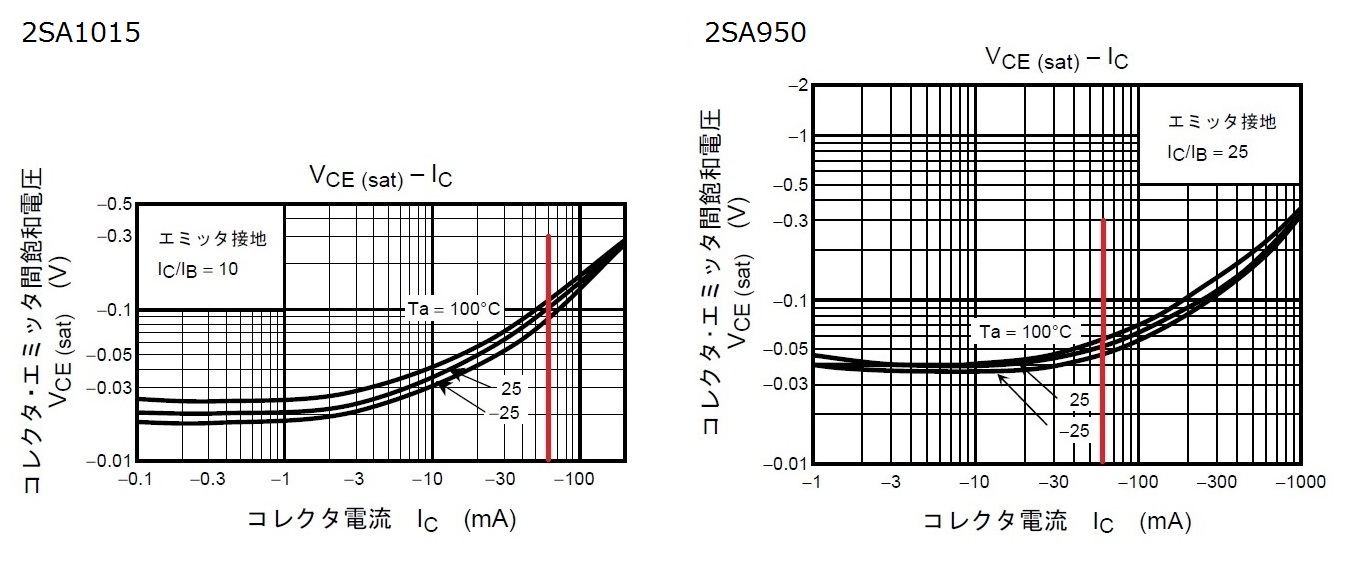

2SA1680を使った差動増幅回路で基本的にPart4と同じです。1本あたりのコレクタ電流は30mAで、コレクタ損失は170mWほどになるためかなり熱くなります。2SA1680を選んだ理由は、170mWの発熱に耐え、しかもhFEが300以上あるからです。共通エミッタ側は、Part4では15Ωの抵抗1本で割り切っていましたが、Part5では2SA950を使った定電流回路としたことが唯一の変更点です。電源電圧を有効に使うためには、この定電流回路は非常に低い電圧で動作させなければなりません。そこのところがPart5を設計する上で大きな課題でした。この定電流回路には60mAも流れますので、これだけの電流が流れても飽和領域にひっかからないコレクタ〜エミッタ飽和電圧(VCEsat)が格別低いトランジスタが必要になります。2SA1015ではhFEがガタ落ちして不可能で、これが可能なのは2SA1020や2SA966や2SA950といった小型でも大電流が流せるトランジスタということになります。

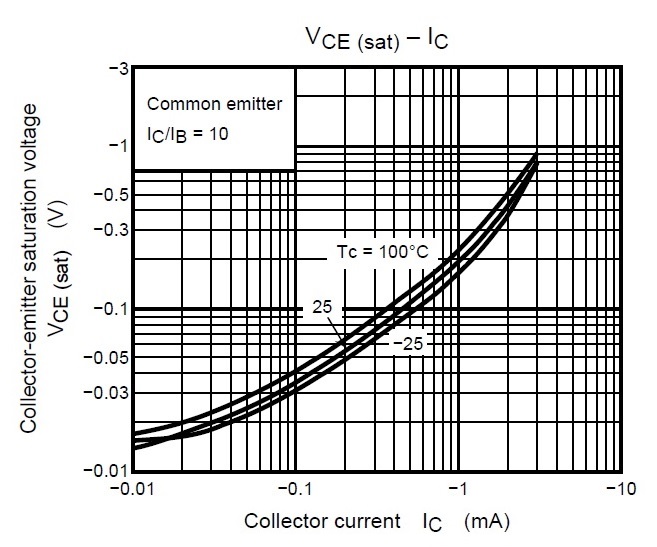

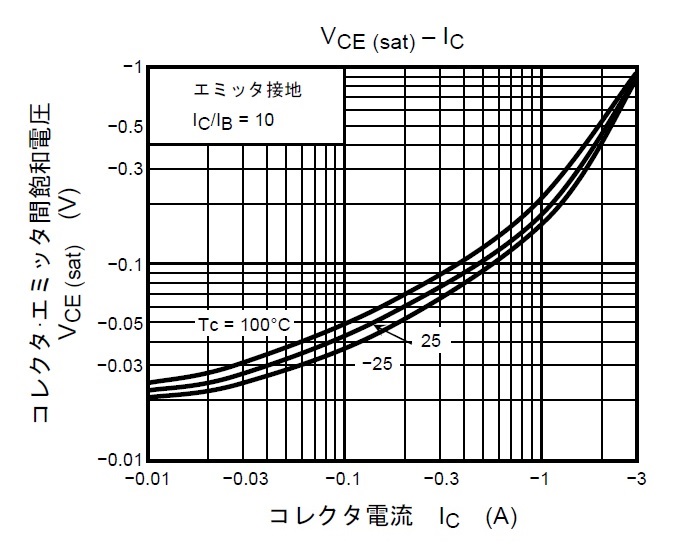

下図は2SA1015と2SA950のVCEsatのカタログスペックを比較したものです。コレクタ電流=60mAの時、2SA1015では0.1Vですが2SA950では0.05Vです。しかも、2SA1015の測定条件はhFE=10ですが、2SA950はhFE=25ですから2SA950の方がより優れています。実測してみたところ、2SA1015に60mAも流すとVCE=1Vを与えても実用的なhFE値を維持できないのに対して、2SA950の場合はIc=60mA、VCE=0.5Vという条件でも300くらいあるhFEが90%くらいにとどまって250以上が確保できることがわかりました。

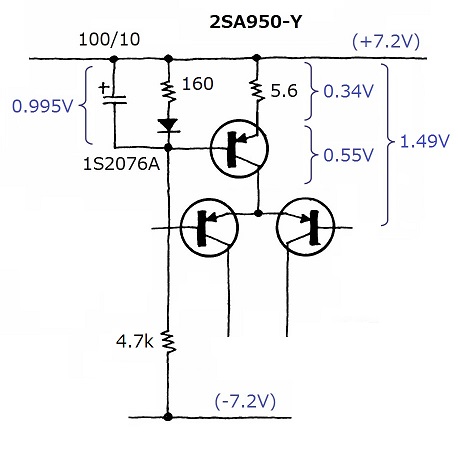

本機で採用した定電流回路では、電源電圧を4.7kΩと(1S2076A+160Ω)によって分圧して生じた電圧(0.995V)を2SA950のベースに与えています。この時の2SA950のベース〜エミッタ間電圧は0.655Vくらいなので5.6Ωにかかる電圧は、0.995V−0.655V=0.34Vとなり、0.34V÷5.6Ω=約60mAの定電流特性を得ています。2SA950のコレクタ〜エミッタ間電圧はわずか0.55Vしか確保できませんが、60mAものコレクタ電流を流してもhFEはわずかしか低下しません。というわけで、初段2SK170および次段2SA1680の差動回路はPart4と全く同じ動作条件のままで切り替えが可能となりました。(但し、基板パターンは大幅に変更しましたので、Part4の基板をそのまま横滑り的に使うことはできません)

定電流回路にはさまざまな方式があり、それぞれに長所短所があり癖があります。本機では、(1)電源電圧の変動があった時に2本の220Ωに流れる電流も同じ変動率で増減すること、(2)温度特性がニュートラルであることの2点を満たすことが重要なのでこの方式になりました。

(1)について・・・今、電源電圧が±7.25Vだとします。右側の220Ωのマイナス側は-7.25Vで、反対側は-0.65Vで一定ですから、220Ωにかかる電圧は6.6Vであり、ここに流れる電流は30mAです。左側の220Ωに流れる電流は、60mA−30mA=30mAになります。次に、電源電圧が±7.5Vになったとします。右側の220Ωのマイナス側は-7.5Vで、反対側は-0.65Vで一定ですから、220Ωにかかる電圧は6.85Vであり、ここに流れる電流は31.1mAです。定電流回路が60mAで一定を保った場合、左側の220Ωに流れる電流は、60mA−31.1mA=28.9mAに減ってしまいます。差動回路を効率的にフルスイングさせるためには、左右両方の電流が同じでなければなりません。

本機では、電源電圧が増減した時は、定電流特性も同じ比率で増減する必要があります。Part5の定電流回路は、電源電圧の変動に追従してほぼ同じ比率で定電流特性も変化するように配慮してあります。

(2)について・・・周囲温度の変化があった時に定電流特性が変化すると、差動回路の電流バランスが崩れて効率が低下します。Part4では周囲温度の影響で2SA1680のベース〜エミッタ間電圧が変化し、それが直接的に差動回路の電流バランスの悪化を招きました。Part5の定電流回路は、2SA950のベース〜エミッタ間電圧の温度特性を1S2076Aで打ち消すことで定電流特性に影響が出ないようにしています。さらに、2SA1680のベース〜エミッタ間電圧の温度特性は2SA950のコレクタが吸収してしまうため、その影響が出なくなっています。

ところで、100μFの役割ですがこれはノイズ対策および左右チャネル間クロストーク対策です。電源に乗っているわずかなノイズやオーディオ信号は、8.2kΩと(1S2076A+300Ω)とで分圧されて2SA950のベースから侵入し、2SA950によって約15倍増幅され、2SA1680の存在は完全にスルーされて、220Ω側に出力されます。ノイズは100/120Hzをベースとする高調波と非常に高い周波数のスイッチングノイズのミックスです。電源由来の変動要素を防いでくれるのが100μFです。これがないと残留ノイズが約2倍に増え、チャネル間クロストークも悪化しますので、何のために定電流回路を入れたのかわからなくなります。

<初段の設計>

初段は、できるだけ利得を稼ぎたいので高いgmが得られる増幅素子が必要です。最も簡単なのはバイポーラトランジスタの採用ですが、バイポーラトランジスタは寄生発振しやすく、特に差動回路では安定を確保するのが難しいという弱点があります。誰でも容易に実装できるアンプにするという要求を考慮すると、設計の自由度や利得を犠牲にしても扱いやすいJFETの方が良いと判断しました。低い動作電圧でも利得が得られるJFETの筆頭は2SK170や2SK369でして、次いで2SK117や2SK2881になります。2SK30Aや2SK256はgmが低すぎて本機には適しません。初段と2段目の構成や回路定数の取り方にはじつに幅広い自由度があります。初段の負荷抵抗値やドレイン電流をどれくらいにするか、2段目はどうするか、前段と次段にインピーダンス関係をどうまちめるのか、このあたりはいわば設計者の企業秘密に属する領域ではないかと思います。

ところで、2段目はPNPトランジスタをひっくり返して初段と直結にするオーソドックスな2段増幅にするので、初段のドレイン負荷として与えられる電圧は0.6V+αしかありません。電圧を高くすれば初段の動作条件に余裕が生まれますが、この電圧を高くすると2段目が有効に使える電源電圧が目減りしてしまい、最大出力が下がってしまいます。この部分の電圧の決定で最も悩みました。犠牲にする電圧は最終的に0.92Vとしましたので、初段ドレイン負荷抵抗に与える電圧は1.49Vとなります。

2SK170が程良い動作をするドレイン電流は1.5mA〜3mAくらいです。JFETのgmの癖と回路の性質からいってドレイン電流が低めの方が利得を稼ぎやすいので(理由は書くと長くなるので省略)、本機では1.65mAに設定しています。初段差動回路のソース側を定電流回路ではなく2.2kΩの抵抗1本としたのには訳があります。こうすることでプラス・マイナス電源の電圧が設計値からはずれても、その変動が2.2kΩ側と910Ω側の両方で打ち消し合うことでDCオフセットの安定を確保しているのです。ここに定電流回路を入れてしまうと、その打ち消し効果が得られなくなってしまうだけでなく、定電流回路で生じる温度ドリフトを打ち消すしくみを追加しなければならなくなります。単に抵抗1本で簡略化したわけではありません。

<DCオフセット調整>

本機のスピーカー出力側のDC電位、すなわちDCオフセットの維持は、負帰還ループにDC帰還をかけることで成り立っています。帰還電圧の検出&比較は初段の差動回路で行うわけですが、もし2個の2SK170のバイアス(ゲート〜ソース間電圧)が完全に同じなのであれば、本機は無調整でDCオフセットがゼロになります。いいかえると、2個の2SK170のバイアスの差異と同じだけDCオフセットが発生します。それを調整するのが初段共通ソース側に入れた10Ωの半固定抵抗器です。初段2SK170のドレイン電流は1.65mAですから、10Ωの半固定抵抗器を回し切った時に得られるソース間の電圧差は16.5mVです。半固定抵抗の抵抗値のばらつきを考慮して、調整可能な範囲は15mVが上限でしょう。ということは、本機で使用する2SK170は、1.65mAのドレイン電流を流した時のバイアス値のばらつきが15mV以内のものでペアを組む必要があるわけです。当サイトで頒布している2SK170-BLのバイアスの選別基準はドレイン電流が2mA時で±4mV(実際には±3mV以下)ですので、これくらいのばらつきであれば十分に調整可能です。無選別の2SK170のばらつきは±110mVくらいありますので、選別しない状態の2SK170は使えません。

<温度特性の考察>

初段2SK170差動バランス・・・DCオフセットDCオフセットの問題は2SK170の特性を揃えるだけではまだ解決しません。JFETのバイアス特性は温度依存性があるため、2個の2SK170の温度に差が生じるとバイアスにも差が出てしまいます。動作中に一方の2SK170に指で触れて温度を上げてやるとたちまちDCオフセットがずれてゆく様子を観察できます。基板上には発熱する部品がいくつもあり、そこで発生する熱が基板を伝導してあるいは気流によって伝わってきて影響を与えます。そこで2個の2SK170に温度差が生じないように熱結合をすることにしました。本機の場合は、2個の2SK170を2液混合タイプのエポキシ系ボンドで貼り合わせてしまうという方法を採用し、それに合わせて基板パターンを決めました。そのため、基板パターン側の配線が犠牲になって遠回りさせられていますが、抜群の温度安定を得ることができました。

出力段アイドリング電流

アイドリング電流についても温度特性を考慮する必要があります。本機の電源をONにすると、出力トランジスタの温度はどんどん上昇してゆきますが、2個のUF2010はまだ冷えたままです。出力トランジスタの温度上昇がUF2010に伝達されるには数分から数十分程度かかります。そのため、電源ONとともにアイドリング電流はじわじわと増加し続け、数分くらい経ってからゆっくりと減少しはじめてかなりの時間をかけて一定値に収束してゆきます。本機の設計ではこういう動きでよしとしました。実際にどれくらいの温度上昇が生じ、アイドリング電流がどうなるかについては、試験基板を小さな紙箱に入れた状態でさまざなな温度条件を作り出して検証してあります。なお、ご自身で基板パターンを設計される場合は、出力段トランジスタの熱がUF2010に伝わるように工夫してください。

次段2SA1680差動バランス

2段目の2SA1680の温度についても考慮する必要があります。何故なら、2つの2SA1680の温度に差が生じるとベース〜エミッタ間電圧の差になって現れます。2段目のベース〜エミッタ間電圧に差が生じると、初段の2つのドレイン負荷抵抗(910Ω)の両端電圧に差が生じるため、初段ドレイン電流に差が生じてしまうのです。初段ドレイン電流に差が生じると2つの2SK170のバイアスが変化してDCオフセットがずれてしまいます。そこで、差動回路を構成する2個の2SA1680のコレクタ損失大きな差が生じないような工夫が必要です。本機では、両方の2SA1680の温度に差が生じないように、そのためにコレクタ〜エミッタ間電圧ができるだけ近い値になるようにコレクタ側にダミーのダイオード(1S2076A)を追加しているわけです(この1S2076Aは後の回路定数変更に伴って削除しています)。何故1S2076Aを2個にしなかったかですが、それは2つの2SA1680のコレクタ電流に差が生じた状態で最大出力を出そうとすると、左側の2SA1680が飽和してしまうリスクがあるからです。このあたりのメカニズムは説明すると長くなってしまうので、興味がある方は自力で考えてください。なお、2つの2SA1680についても初段と同様にボンドで貼り付けてしまうのが理想ですが、本機の場合そこまで追い込まなくても十分な安定が得られました。

次段2SA1680のベース〜エミッタ間電圧

バイポーラトランジスタのベース〜エミッタ間電圧は、温度に対して−2mV/℃の温度特性を持っているのはさまざまな場所で再三述べました。2SA1680の周囲の温度変化は2SA1680のベース〜エミッタ間電圧を変化させ、ひいてはコレクタ電流の合計値を変化させます。しかし、DCバランスが維持されている限り、右側の2SA1680(UF2010がある側)のコレクタ電流は変化しません。コレクタ電流の合計値はもっぱら左側の2SA1680(1S2076Aがある側)のコレクタ電流の変化となって現れます。

±電源電圧への影響

電源回路の2SC3964の温度特性については、ベース〜エミッタ間電圧の変化が±電源の比率にごくわずかに影響を与えますが、±電源のプラス側とマイナス側の電圧は厳密に同じでなければならないわけではありませんし、少々異なっていてもアンプの動作や特性にはインパクトがありませんので、これは問題ではありません。

<電源回路・・・ノイズフィルタ>

電源にはDC15Vのスイッチング電源方式のACアダプタを使用しています。スイッチング電源は非常に高い周波数の疑似交流を作り出し、それを小型のトランスで電圧変換して整流して直流を得るしくみであるため、50/60Hzのハムは出ませんが高い周波数に分布するノイズを出します。市販のスイッチング電源方式のACアダプタの残留ノイズは少ないものでは数mV、多いものでは100〜300mVくらいあります。これを阻止するのが電源回路の入り口に入れてある330μH/0.8Aのインダクタと2個の4700μF/16Vのコンデンサです。しかし、この2個のコンデンサの配線パターンは結構回り道になってリードインダクタンスが生じているので、高周波領域では効果が低下しているだろうと思います。そこでショートカットできる位置に0.47μFのセラミックコンデンサを追加してあります。もっとも、この0.47μFの効果を計測したわけではないので、どの程度貢献しているのか定かではありません。ここで使用するインダクタは、100μH〜470μHくらいであれば何を使っても十分に機能します。注意点としては、電流容量は0.8A以上のものでないと過熱します。

<電源回路・・・リレー遅延回路>

ACアダプタ側から本機の電源をみると、330μHの先に2個直列になった3300μFがあり、さらにその先には、左右に分かれて2個直列になった4700μF+1000μFが4系統あります。電源ON時には、これらのコンデンサ群を充電するための突入電流が流れます。無防備な回路ではこの突入電流の大きさは10A以上の大電流になりますが、ACアダプタはこれに耐えることができずに保護回路が働いたり、内部ヒューズが切れてしまいます。この問題を回避するために、リレーを使ったきわめて簡単遅延回路を組み込みました。リレーのON/OFF接点は電源の電流を遮断する場所に割り込ませてあり、接点と並列に12Ω/1Wの抵抗を抱かせてあります。電源ON直後はリレーはまだONになっていないので、コンデンサを充電する電流は12Ωの抵抗によって1.2A以下に制限されます。リレーを駆動する回路には470Ωと2200μFによる遅延回路があるため、リレーがONになるには0.3〜0.5秒くらいかかります。このわずかな遅延がとても重要な働きをします。0.3〜0.5秒くらいあれば、12Ωによって制限された電流でもコンデンサ群を70〜80%くらい充電することができます。この時、アンプに供給される電源電圧は12V以上になっているので、回路は正常動作領域に入りつつあります。この状態でリレーの接点が開通するのでACアダプタには過度の負担がかかることはありません。

遅延時間を稼ぐ仕組みにはトランジスタなどを使った遅延メカニズムを組みたくなりますが、本機は抵抗1本、コンデンサ1個の簡素な回路で実現しています。この方式で効果的に時間稼ぎをするためには、15Vの半分である7.5Vのリレーがベストなのですが7.5Vのものがなかったので9Vのリレーを使いました。12Vのリレーでは稼げる時間が短くなります。使用した9Vのリレーは非常に高感度でわずか14mAで動作します。より大型のリレーですと同じ遅延時間を得るのに大容量のコンデンサが必要になります。このリレーには許容電流2A(30V開閉時)の接点が2系統あるので、2系統を並列にして電流容量を4Aとしてあります。実際に流れる電流は、電源ON時のわずかな時間に最大1.2A、アンプ動作中は最大0.95Aです。

リレーの遅延回路にはもうひとつ重要な役割があります。それは電源ON時のポップノイズの低減です。±電源によるOTLアンプでは、電源ON/OFF時にスピーカー出力側に過渡電圧が生じるためにポップノイズが出ます。ひどい場合には大きな「バツン」という音が出てスピーカーが壊れてしまうのではないかと心配になりますし、壊れるようなことはなくてもその種の異音は気持ちの良いものではありません。多くのアンプでは、遅延リレーを使って回路の動作が安定するまでスピーカーへの接続を切ってしまう方法が使われます。しかし、オーディオ信号の経路にリレーを割り込ませるのはできれば避けたいところです。

本機では、アンプ自体の回路に工夫をして電源ON/OFF時に生じるポップノイズができるだけ小さくなるようにしてあります。どうすればそんなことができるかについて書き出すと長くなってしまうのでここでは割愛します。電源回路にリレーを入れたことで、電源ON時の±電源の立ち上がりを少しだけゆるやかにできたので、ポップノイズはさらに小さくすることができました。

<電源回路・・・疑似±電源回路>

このアンプの特徴は、掟破りの疑似±電源を採用したことにあります。±電源方式を採用したOTLパワーアンプでは「疑似」ではない正味2つの電源を使った±電源で構成するのが世間の常識ですし、OTLパワーアンプで疑似±電源を採用した回路はいまだ見たことがありません。しかし、回路動作のしくみをよく考えてみれば、一定の条件さえ満たすことができれば疑似±電源でもパワーアンプとして問題なく正常に動作することがわかります。疑似±電源を使っても問題が生じないことの条件は、アンプ部の回路全体にわたって、プラス電源側が供給する直流電流値とマイナス電源側に戻ってゆく直流電流値が等しく、電源のアース側には直流電流が流れないことです。本機においてこの条件が破られるケースは2つあります。

ケース1・・・スピーカー出力にDCオフセットが生じてアースと同じ電位にならない時

仮に10mVのDCオフセットが生じたとしましょう。DCRが8Ωのスピーカーをつなぐと、スピーカー出力からアースに向かって10mV÷8Ω=1.25mAの直流電流が流れます。この電流はアースラインを通って疑似±電源のアース側に流れ込みます。DCRが3Ωのスピーカーでは10mV÷3Ω=3.33mAになります。この電流を吸収することができないと、±電源の電圧にアンバランスが生じます。DCオフセット電圧がわずかであっても、つないだスピーカーのDCRが低いとアンバランス電流は案外大きな値になります。ケース2・・・電源ON/OFF直後の過渡的な状態

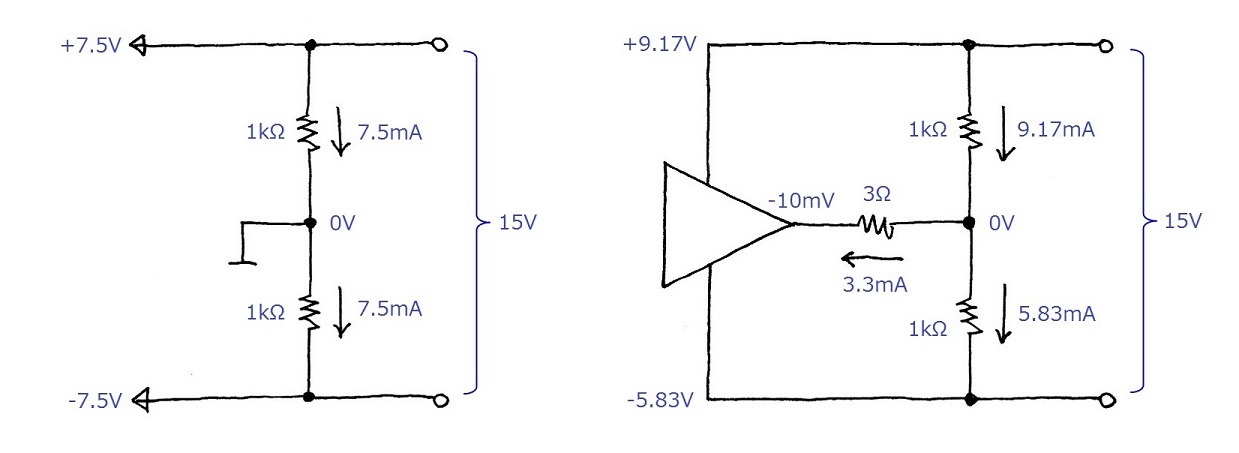

本機では、電源ONの直後の過渡的段階ではスピーカー出力側には一時的に百mV以上のマイナスの電位が生じ、動作の安定とともに収束して消えてゆきます。最大で400mVが生じたとしましょう。DCRが2Ωのスピーカーをつないでいた場合に流れる電流は400mV÷2Ω=200mAもの値になります。この過渡電流をうまくかわす回路であることが必要です。下図は、2本の1kΩ抵抗による簡易型の疑似±電源回路の場合です。上下それぞれの1kΩを流れる電流が同じであれば、「プラス側電圧=マイナス側電圧」となりますが、3.3mAほどのアンバランス電流が生じただけで上下の電圧バランスは著しくずれてしまいます。1kΩを100Ωに下げて流す電流を増やしたくらいではこの問題は解決しません。

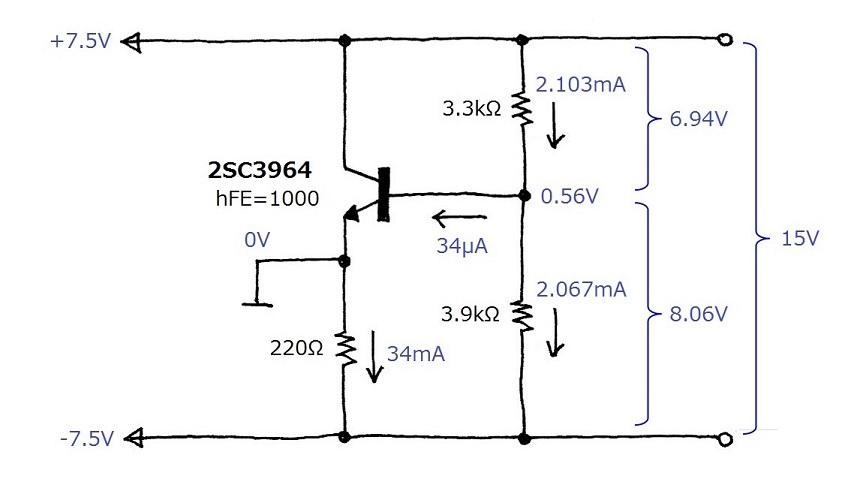

下図は本機のの疑似±電源回路です。3.3kΩと3.9kΩで分圧された電圧と、2SC3964のベース〜エミッタ間電圧(0.56V)の組み合わせによって±7.5Vを得ています。この回路では、10mAほどのアンバランス電流が生じても2SC3964のベース電流としては10μAの変動にしかならないため、上下の電圧バランスはほとんど動きません。また、上記のケース2において、電源ON時に200mAもの電流が吐き出されることがあっても十分に持ちこたえます。

原設計ではhFEが非常に高い2SC3964あるいは2SD1694を使っていますが、hFEが150〜200程度の2SC3421や2SC3422を使う場合はベース電流が増加して電圧バランスが変わるため、2本の抵抗値は3.3kΩ→2.2kΩと3.9kΩ→2.7kΩに変更します。

つづく・・・