アナログ・テスターで作る簡易電子電圧計 Version1

オーディオアンプの測定で最も出番が多いのが電子電圧計です。電子電圧計は、もっぱら交流信号電圧を測定するための道具で、市販のものではLeader製とKenwood製が昔から知られており、1mVくらい※から100Vくらいのオーディオ信号電圧を測定できます。帯域も10Hz〜500kHzくらいの範囲がフラットで真空管アンプの帯域をほぼカバーしています。オーディオアンプの交流信号電圧の測定ではテスターはあまり役に立ちません。アナログテスターは帯域は十分に広いのですが、入力インピーダンス(内部抵抗)が低いことと1V以下の低電圧では針がほとんど振れなくて表示が正確でないという欠点があり、一方でデジタルテスターは入力インピーダンスや感度はOKなのですが周波数特性がまるでダメです(十数万円以上の業務機を除く)。

高入力インピーダンス、高感度、広帯域の電子電圧計は定価ベースで数万円、中古の状態の良いもので2万円以上します。デジタル式で広帯域を持ったものはさらに高価で10万円以上します。そこで、廉価なアナログテスターを電子電圧計として使えるような簡易アダプタを作ってみることにしました。

なお、本レポートでは1号機から3号機まで3台の製作記事をまとめてあります。各号機のところで必要な解説を入れてありますので、頑張って全部お読みください。

※0.3mV〜、1mV〜、3mV〜の3タイプが作られた。

何故、電子電圧計か

オーディオアンプなどを自作する時、絶対的になくてはならない測定器はテスターです。では、テスターの次に何が必要なのかというと意見が分かれるようです。私はオーディオジェネレータと電子電圧計だと思っています。オシロスコープはあると便利な道具ではありますがこれは中古といえどもお小遣いのやりくりで簡単に買えるほど安いものではありませんし、オーディオジェネレータと電子電圧計を持たない人がオシロスコープだけ手に入れてもあまり、というかほとんど意味がないでしょう。

電子電圧計は、高感度、高入力インピーダンスの交流テスターです。つまりテスターの延長にある測定器です。これを使うとオーディオアンプの利得を正確に測定することができます。利得以外に、入出力特性、周波数特性、ダンピングファクタ、入力インピーダンス、出力インピーダンス、雑音電圧、チャネル間クロストーク、電源回路の残留リプルといったオーディオアンプの基本特性のほとんどが測定可能になります。また、アンプ内部の各ポイントにおける信号電圧を測定することで、回路自体がどんな動きをしているか、設計どおりかどうかなどがわかります。

いろいろと考えた

<何故テスターではダメか>

市販の廉価なアナログテスターのほとんどはACVレンジの最低値が10Vです。アナログテスターには「kΩ/V」という定格表記があります(右画像)。サンワのアナログテスターの普及機の標準値はDCVでは20kΩ/VでACVでは9kΩ/Vです。20kΩ/Vということは、50μAの電流計を使っていることを意味します。この数字とレンジのVをかけると入力インピーダンスを求めることができます。AC10Vレンジであれば、

市販の廉価なアナログテスターのほとんどはACVレンジの最低値が10Vです。アナログテスターには「kΩ/V」という定格表記があります(右画像)。サンワのアナログテスターの普及機の標準値はDCVでは20kΩ/VでACVでは9kΩ/Vです。20kΩ/Vということは、50μAの電流計を使っていることを意味します。この数字とレンジのVをかけると入力インピーダンスを求めることができます。AC10Vレンジであれば、

10V×9kΩ/V=90kΩ

となり、30Vレンジでは、

30V×9kΩ/V=270kΩ

となります。一方でオーディオアンプ内の回路インピーダンスは高い場合で100kΩ以上になりますから、そこに内部抵抗が100kΩ程度のアナログテスターを当てると、テスター自身が被測定回路に流れるオーディオ信号電流を食ってしまって、実際の値よりもかなり低い値が表示されてしまいます。正確な測定を行うためには、測定器の入力インピーダンスは被測定回路インピーダンスよりも十分に大きな値でなければなりません。この問題はDCVレンジでも生じますがACVレンジの方が影響度が大きいです。この問題を起こさないために、電子電圧計の入力インピーダンスはレンジに関係なく5MΩ〜10MΩという非常に高い値になっています。

もうひとつの問題は、10Vレンジでは感度が低すぎるということです。アナログテスターのACVレンジは、被測定信号をダイオードで整流して得た直流でメーターを動かさなければならないので大きなエネルギーがいります。プリアンプやパワーアンプを測定する場合、出力側に1Vが出力されるように設定した状態で入力信号電圧を測るわけですが、アンプの利得が10倍だったとすると入力信号電圧は100mVです。10Vレンジのメーターでは針がほとんど振れません。というわけで、100mV以下の小さな交流電圧が測定できるような高感度でなければなりません。しかし、アナログテスターは100Hzでも100kHzでもほとんどフラットな優れた周波数特性を持っています。

デジタルテスターではどうかというと、1万円程度の標準的なデジタルテスターの場合、100mV以下でも1mVくらいの確度での測定ができるので、精度は悪いですがアナログテスターよりはかなりましです。しかし、1mVと2mVの中間がありませんので一定の分解能を得ようとすると被測定電圧は100mV以上ないと実用になりません。また、400Hzよりも高い周波数では測定精度が保証されないので、10kHzとか20kHzといったオーディオ帯域をカバーできません。20kHz以上が測定できるデジタルテスターは数万円以上します。

帯域が広いアナログテスターは感度が悪いし、ある程度感度が得られるデジタルテスターは帯域特性が悪いのです。

<アナログテスターを流用する>

テスターを流用して電子電圧計を作る方法論としては、高増幅率で広帯域の増幅器を作って増幅した被測定信号をAC10Vレンジにセットしたアナログテスターに直接送り込む案がひとつ。もうひとつは高増幅率で広帯域の増幅器を作って増幅した被測定信号をDC変換して(理想ダイオード回路という)DCVレンジにセットしたデジタルテスターに送り込む案です。回路としては前者の方が簡単かつそのしくみが初心者にも理解しやすいので、この方法を検討してみることにします。

アナログテスターのAC10Vレンジを使う場合、10mVフルスケールでの測定を行おうとすると1,000倍(60dB)の利得を持った広帯域増幅器が必要になり、1mVフルスケールでの測定を行おうとすると10,000倍(80dB)の利得が必要になります。簡易型とはいえ最低でも10mVフルスケールくらいの感度は欲しいなあと思います。

<増幅回路の利得と帯域>

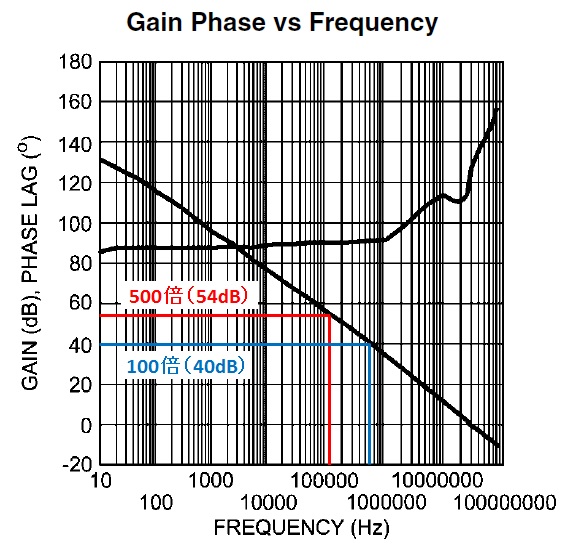

電子電圧計には高利得の広帯域増幅回路が必要です。最も簡単に製作するとしてOPアンプを使う方法を検討してみます。OPアンプは100,000倍(100dB)以上の高利得を持ちますが帯域性能はあまり良くありません。OPアンプの実力はどの程度なのかちょっと調べてみます。

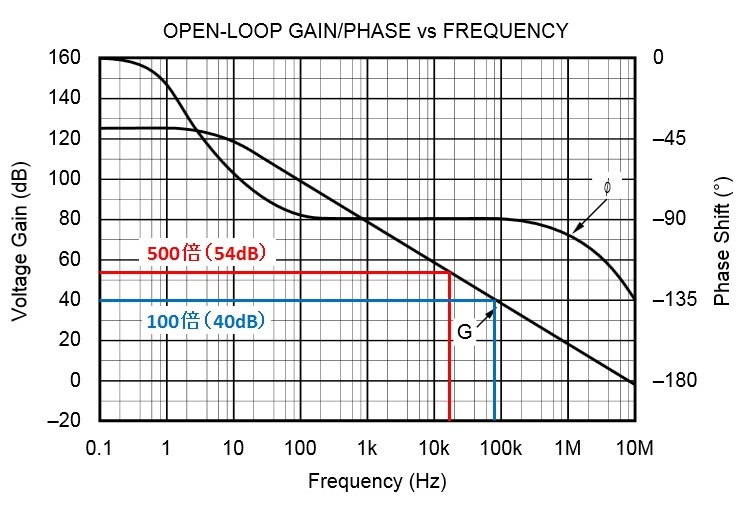

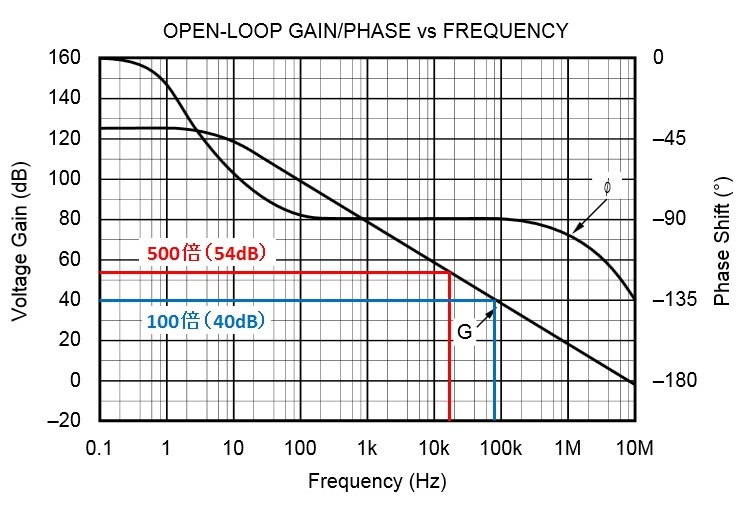

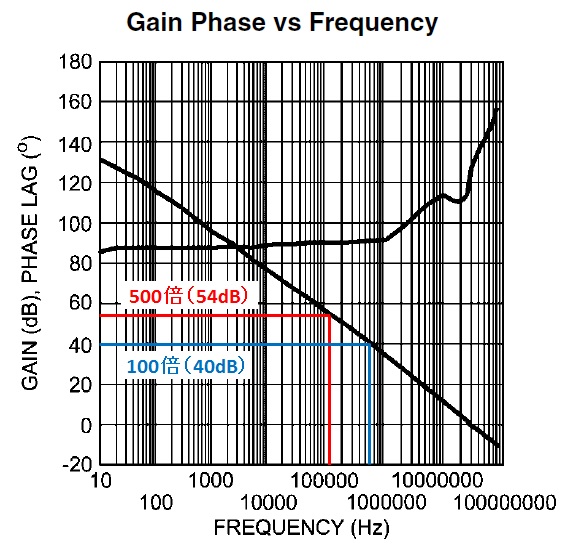

左下図はOPA2134(OPA134)の利得帯域特性データです。利得=1倍(0dB)の時の帯域は10MHzくらいありますが、利得=100倍(40dB)では90kHzくらいまで落ち(青い線)、利得=500倍(54dB)では18kHzまで落ちてしまいます(赤い線)。本機では利得=54〜55dBで使いますので図中の赤い線が該当します。これでは全く使い物になりません。

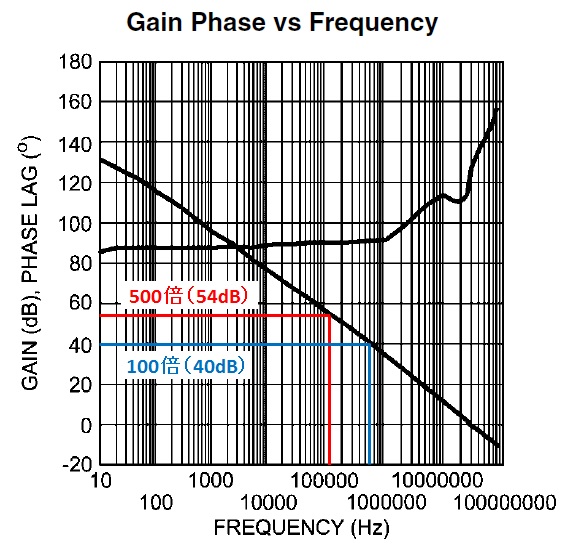

右下図はLME49720の利得帯域特性データです。利得=500倍(54dB)の時で100kHz+くらいの帯域があります(赤い線)のでOPA2134よりもかなり優秀ですが、100kHzで-3dBは落ちるでしょうから、フラットになるのはせいぜい20kHzくらいまでだと思います。ディスクリートで組めば無帰還でも1MHzくらいの帯域を得るのは難しくありませんが、誰でも簡単に作れる、ということを考えてLME49720で妥協することにします。なお利得=100倍(40dB)まで落とせば帯域は500kHzくらいまで広がります。

<増幅回路の出力電圧>

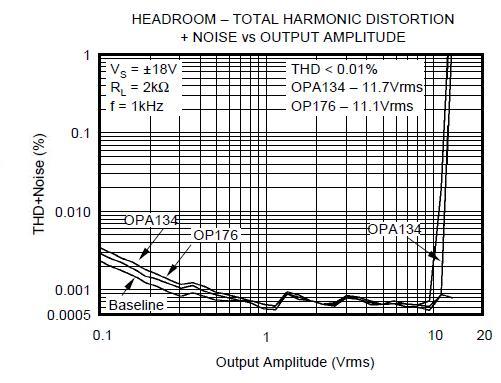

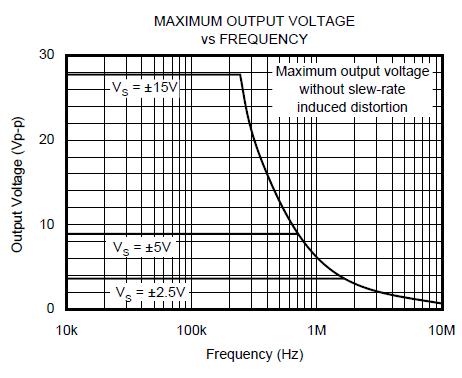

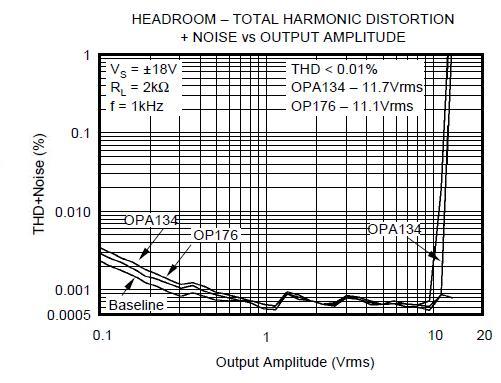

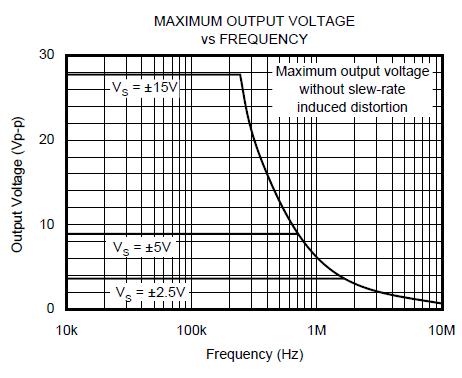

次なる問題は、一体どうやって10Vrmsという高い出力電圧を得るかです。LME49720の電源電圧の最大値は±18V(レールtoレールで36V)ですから理論上の最大出力電圧は10V以上得られるはずですが、現実的にはぎりぎりで10Vrmsが得られるかどうかすれすれのようです。市販の廉価なACアダプタの電圧で最も高いものでも24Vどまりですから、このままでは10Vは無理ですので出力段はBTL接続をして出力電圧を稼ぐことにします。LME49720のパワーバンド・データは発表されていないので、かわりといってはなんですがOPA2134のパワーバンド・データを借りてきました。電源電圧±18Vで動作させた時の出力電圧で1kHzならばなんとか10Vrmsをクリアしています(下図左)。下図右は周波数帯域別の最大出力電圧ですが、十分に高い出力電圧が得られるのは200kHzまでで、それ以上高い周波数ではまるでダメです。OPアンプの多くはその設計思想からどうしてもこのような弱点を持つことになります。カタログスペックで見せる帯域は広くても、実際に出力が得られる帯域は思いのほか狭いというのがOPアンプの実態です。この問題に対してはどんなに多量の負帰還をかけても全く無力です。

<オーディオアンプと電子電圧計の違い>

オーディオアンプも電子電圧計もともに内部に増幅回路を持ちますが、その要求仕様は全く異なります。オーディオアンプでは、低歪みと低雑音性能がとても重要ですが、アナログメーターで表示する限り電子電圧計ではどちらもあまり重要ではありません。波形が歪むと測定値に誤差が生じますがその影響はさほど大きくないので0.1%程度の歪み率特性が得られれば十分です。S/N比は50dBも得られればメーターは動きませんので少々ノイズがあっても問題ありません。

OPアンプは設定した利得によって高域側の帯域特性が大きく変化します。この性質はちょっと問題です。測定レンジを変えた時に測定できる帯域が変化しては困るのです。測定では帯域を一定に保つことが要求されます。そこで、電子電圧計では増幅器の利得は固定にして帯域特性が変わらないようにし、周波数特性の変化が少ないアッテネータを使って測定レンジを切り替える方法が一般的です。本製作でもそのような考え方を踏襲しています。

(1)試作1号機の設計と製作・・・Version1.0

本製作にはいる前に1台試作することにします。その目的は、設計したアッテネータで期待通りの正確な減衰が得られるかということと、OPアンプの実力の程度を確認することにあります。特に帯域特性に関してはかなり厳しいものがあるので、結果如何ではOPアンプの採用をあきらめて、簡単ながらディスクリートで組まなければならないかもしれません。

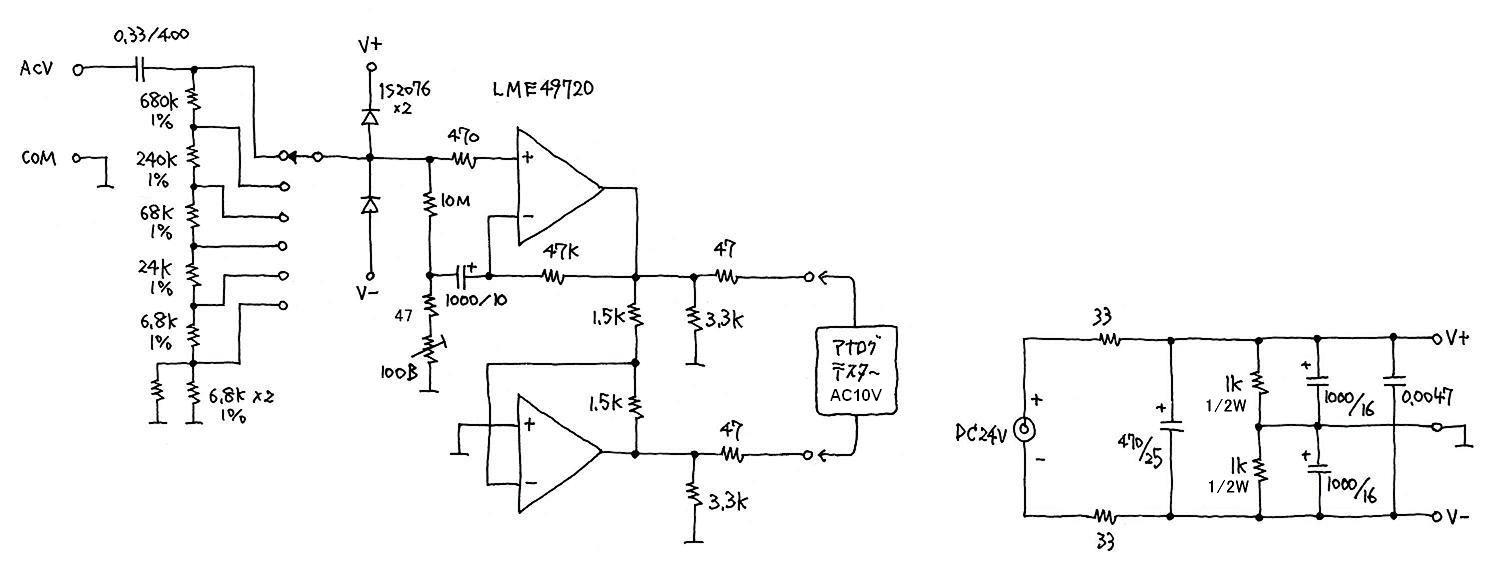

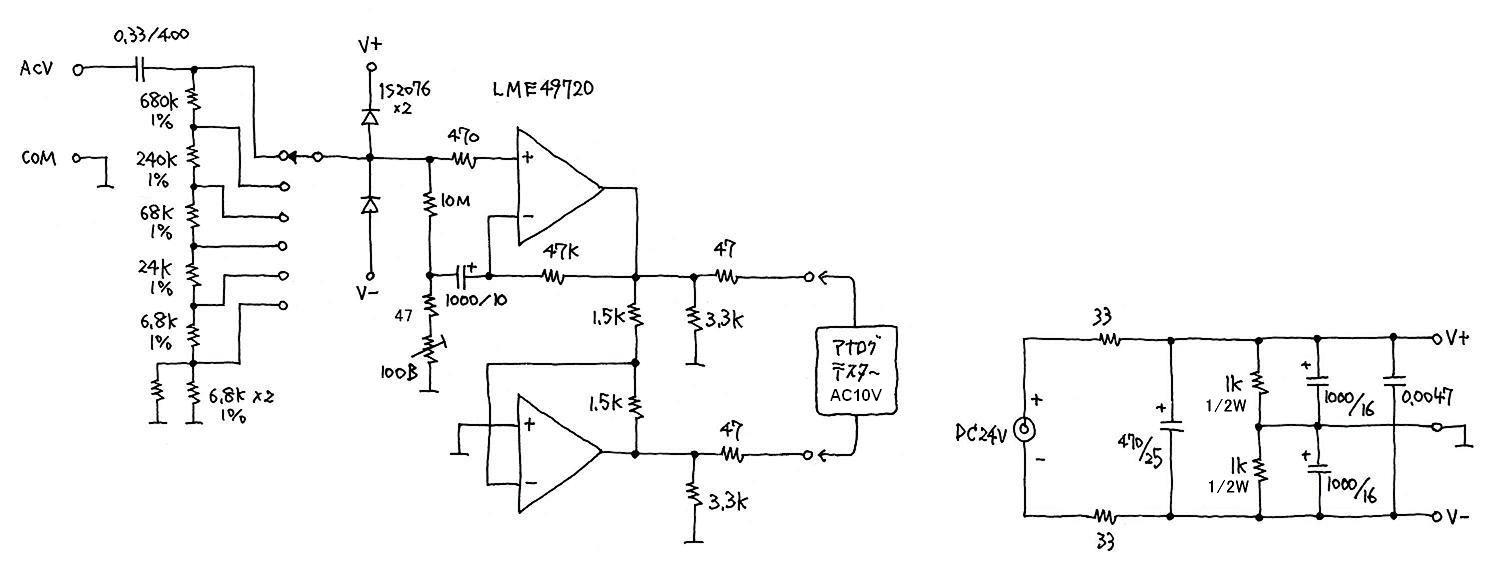

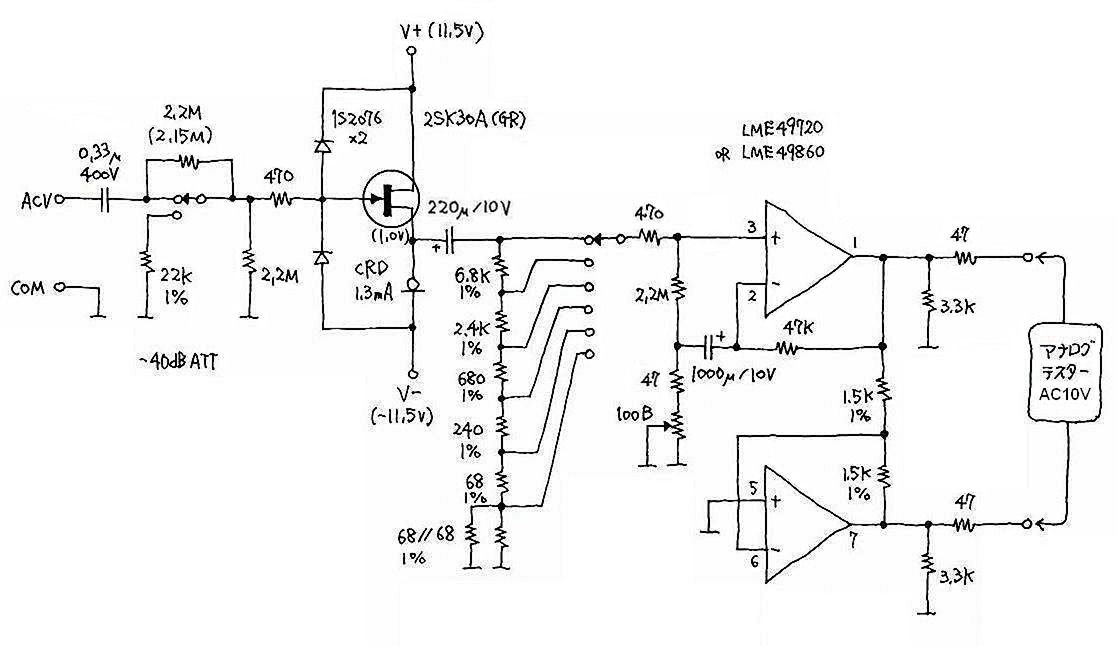

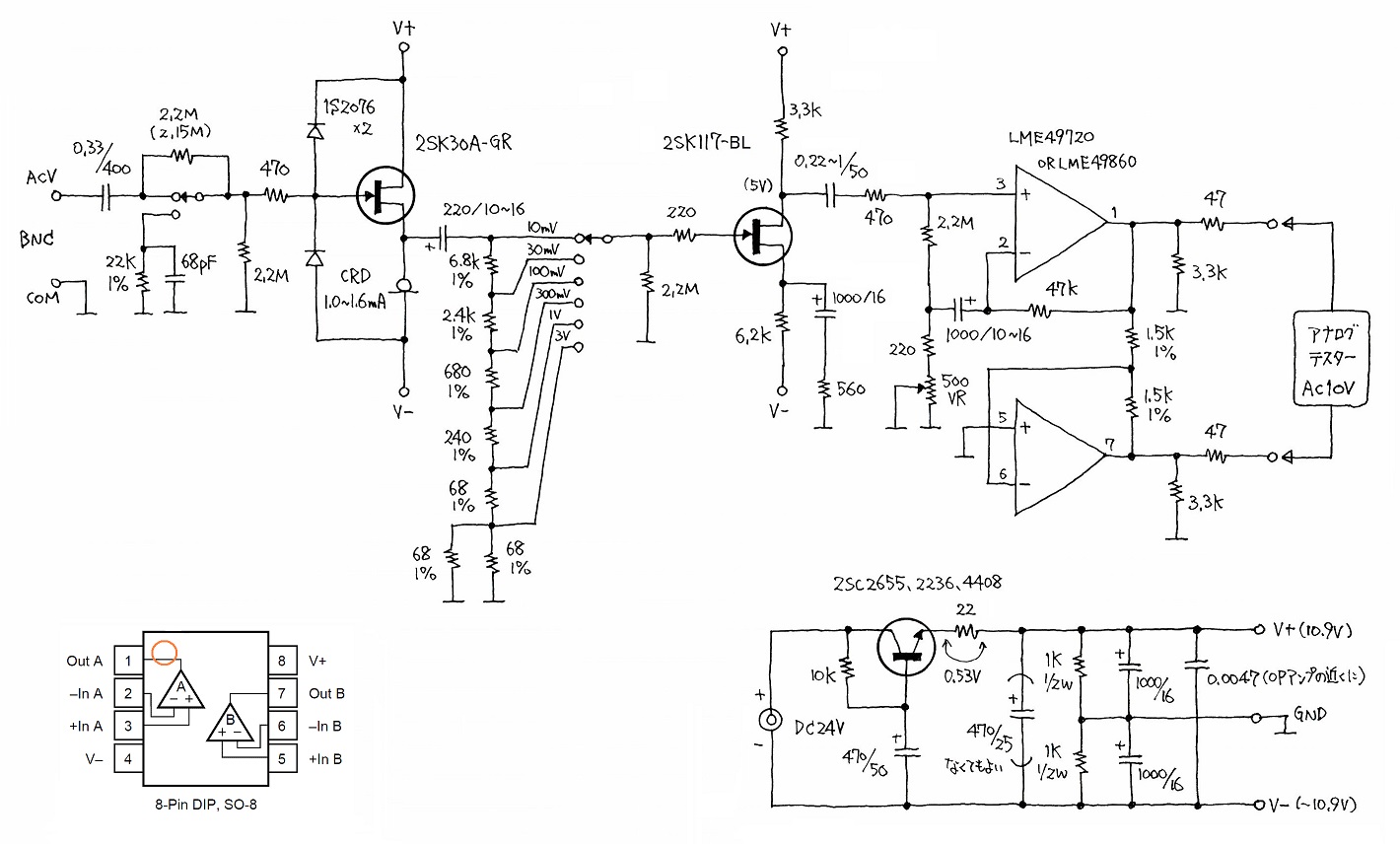

試作機は、アッテネータと1000倍(60dB)の利得を持った増幅器のシンプルな構成です。アッテネータはE24系列をそのまま使って、×1、×1/3、×1/10、×1/30、×1/100、×1/300の3ステップの減衰が±0.1dBくらいの精度で得られるものです。増幅部は1個目のOPアンプで500倍の増幅を行い、2個目のOPアンプで反転出力を得て、2個のOPアンプによるBTLとしています。24Vの電源電圧で10Vrmsの出力を得るにはこの方法しかありません。アッテネータをMAXにした状態で、10mV入力信号に対して10Vの出力が得られるように100Ωの半固定抵抗を調節します。

入力のところにある2つのダイオード(1S2076)は、±11V以上の過大なサージ電圧がかかった時にOPアンプを破壊から守るための保護回路です。増幅回路では入力の10MΩを負帰還ポイントにつなぐことで高インピーダンスを得ています。負帰還回路は93.6Ωと47kΩの組み合わせになった時に1kHzにおいて500倍の利得になります。電源回路は特に取り立てて書くまでもないごくごくシンプルな抵抗分割式±電源です。

下図は、試作1号機の周波数特性データです。これはオーディオ用の広帯域・高利得OPアンプLME49720を使った時のもので、ポピュラーなOPA2134とNJM072は帯域特性が悪すぎてお話になりませんでした。最も広い帯域特性が得られたのは10mV(アッテネータでの減衰なし)と3V(アッテネータでの最大減衰時)で、なんとか20kHzまでのオーディオ帯域をフラットにカバーしており、-3dBとなるのは90kHzあたりです。この結果はLME49720のテクニカルドキュメントから求めた値とほぼ一致します。最も悪い結果になったのは30mV(アッテネータでの減衰が1/3の時)で、次いで悪いのは100mV(アッテネータでの減衰が1/10の時)です。このポジションはアッテネータによって回路インピーダンスは高くなっているため、浮遊容量や増幅器の入力容量の影響が出やすくなっています。この結果は予想外の悪い数字でした。

参考のために図中に減衰ポジションごとの回路インピーダンスを書き入れてあります。これらの結果から、増幅部の入力容量は26pFほどもあることがわかります。OPアンプの入力容量は公表されていませんが結構大きな値だったわけです。入力容量の影響は出るだろうなあ、と思っていたので測定器としての入力インピーダンスを高くできないことを譲ってアッテネータの合計抵抗値を1MΩに抑えたつもりでしたが、それでも対策不足だったということです。

初心者用の簡易アダプタとはいえ、残念ながらこんな特性では実用になりません。設計のやり直しになります。本製作に入る前にわかってよかったです。

アッテネータの設計

本機で使用したアッテネータ回路について説明しておきます。できるだけ簡単に正確なアッテネータが作れるような既成の抵抗値(E24系列)の組み合わせを探してみました。

下の表はアッテネータを構成する6個の抵抗器の組み合わせ×24パターンです。いちばん上が抵抗値の組み合わせ、中央がその抵抗値の時の減衰率、いちばん下が理想値に対する誤差(dB)です。R1の値の上2桁が「43」ではじまる組み合わせが最も高い精度が得られ、次いで「51」と「68」です。

上の表の値は、アッテネータに続く回路の入力インピーダンスが無限大であるという条件ですが、実際の回路では一定の入力インピーダンスがありますから数値が狂ってきます。狂う度合いが大きいのは、上から2番目、上から3番目の順です。

(2)2号機の設計と製作・・・Version1.1

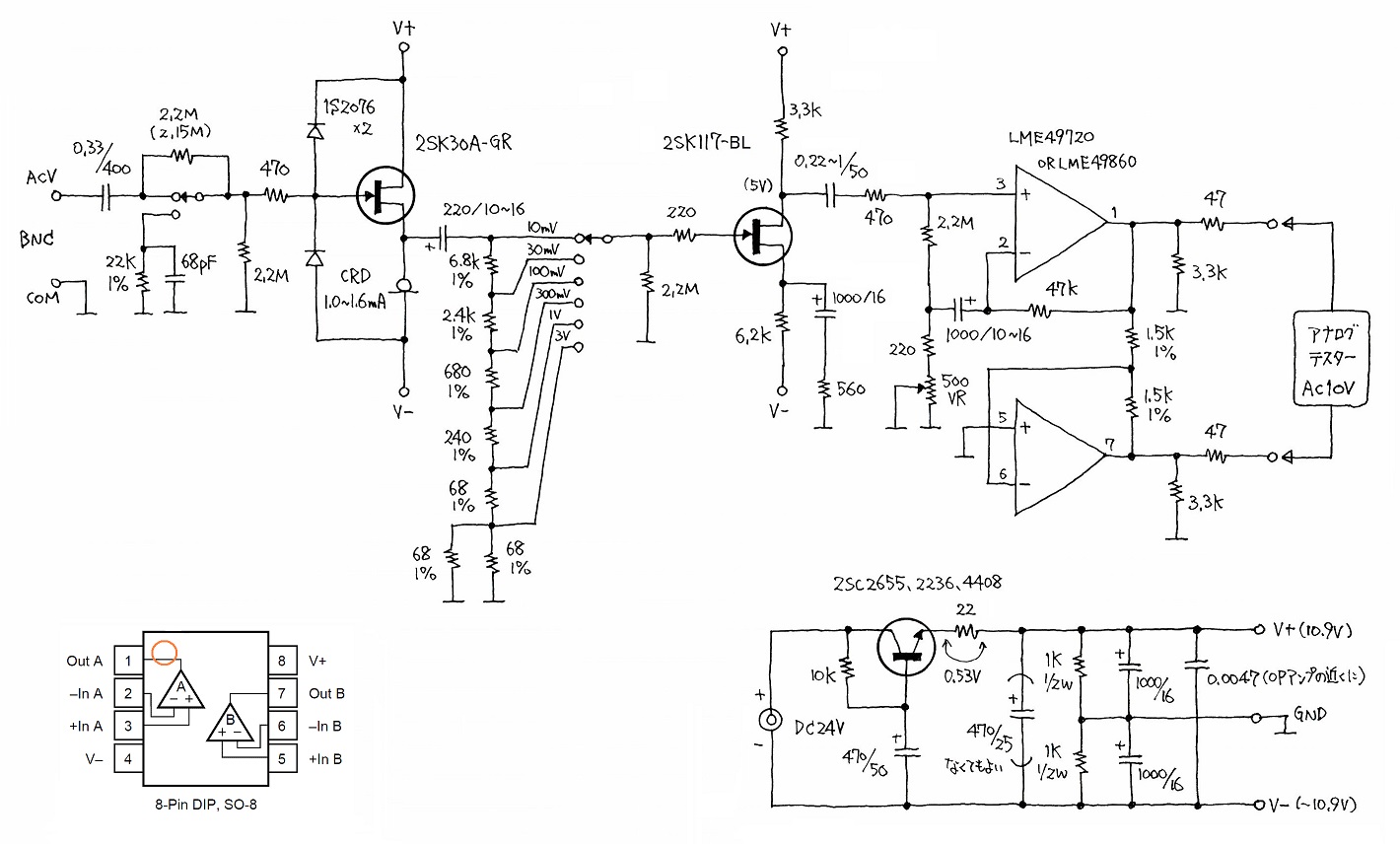

試作機での学習を踏まえて、試作回路をできるかぎり変えることなく、かつ少ない部品、簡単な回路で所定の帯域特性を得るために見直したのが以下の回路です。

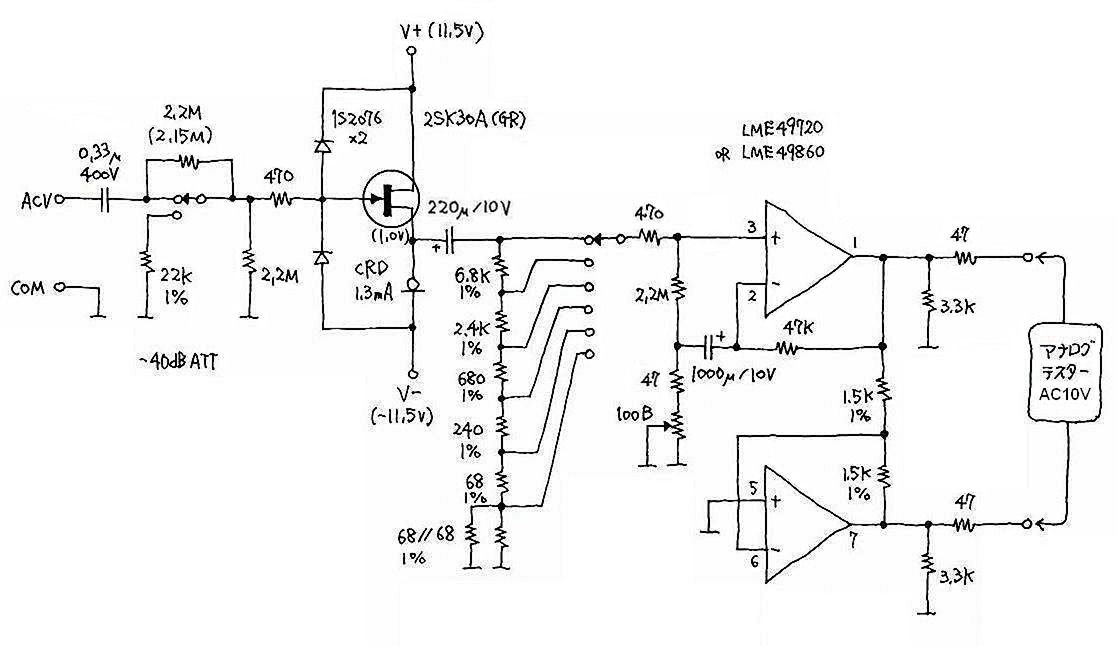

アッテネータの抵抗値を試作機に対して1/100の低い値としました。これで増幅器の入力容量の影響はほとんどなくなり、レンジにかかわらず常に一定した帯域特性が得られるようになりました。高入力インピーダンスを確保するためにアッテネータの前に2SK30A(GR)を使ったソースフォロワを追加しました。このソースフォロワは十分な出力電圧を得るために定電流ダイオード負荷としてあります。入力インピーダンスはあまり欲張らずに2.2MΩとしましたが、試作機の1MΩよりも高い値を得ています。入力インピーダンスを5MΩ以上にするのは容易ですが、次に述べる1/100倍アッテネータの高域側の調整が難しくなるのであえて2.2MΩに抑えてあります。入力のところに1/100倍(-40dB)のアッテネータを追加したので、測定レンジは10mV〜300Vと本格的な電子電圧計に近いものになっています。電源部は試作機と全く同じです。

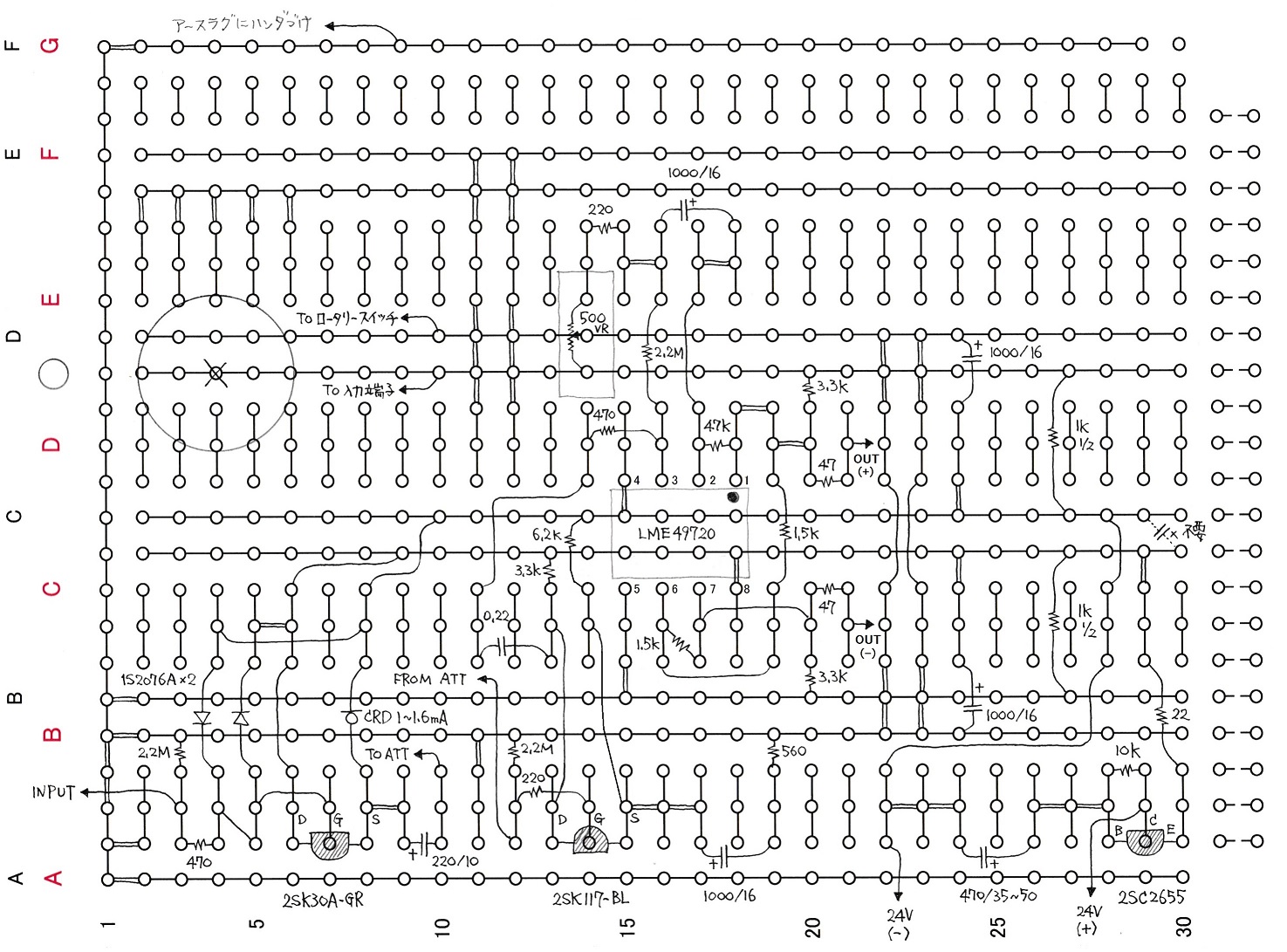

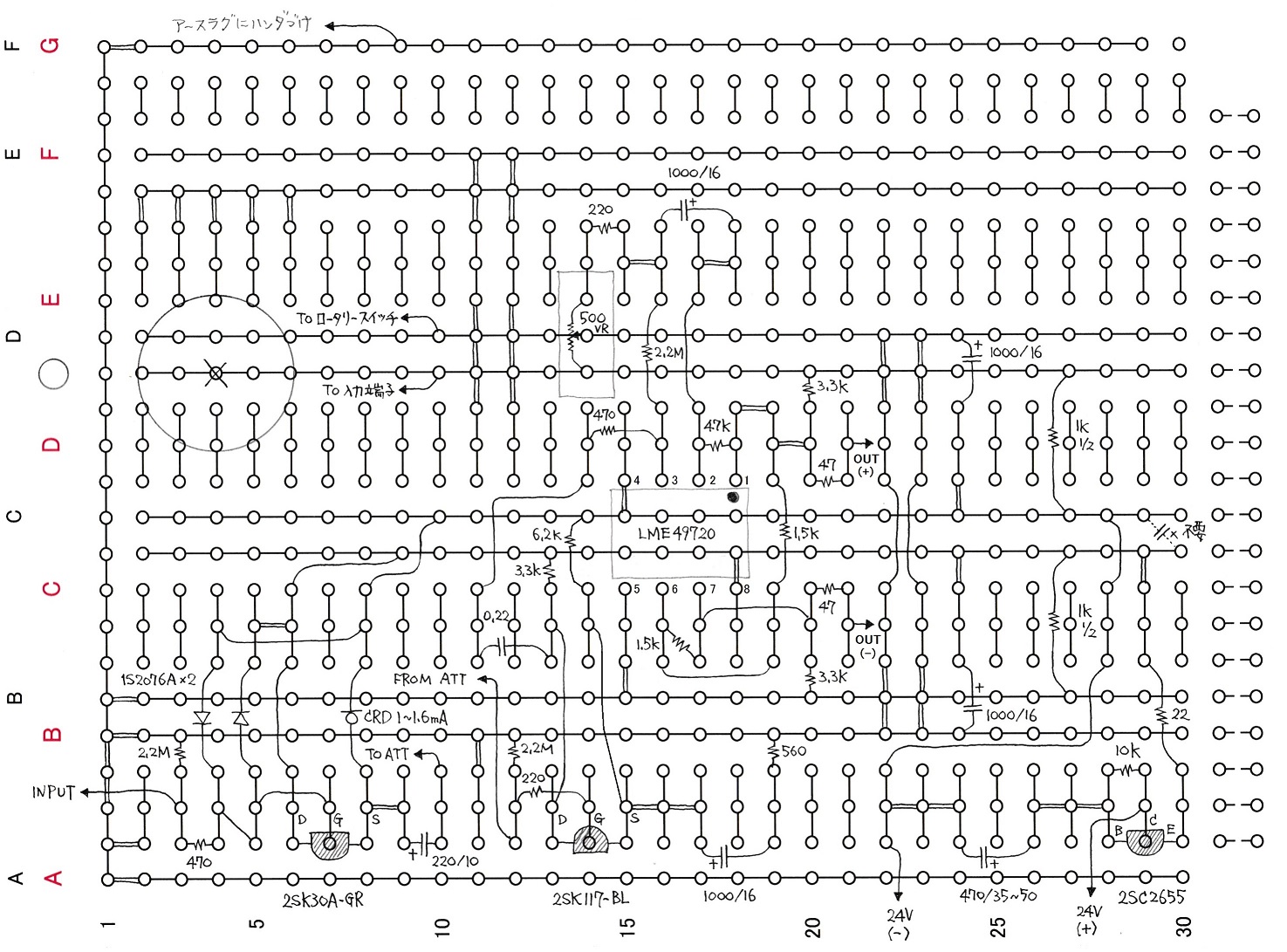

<基板のパターン>

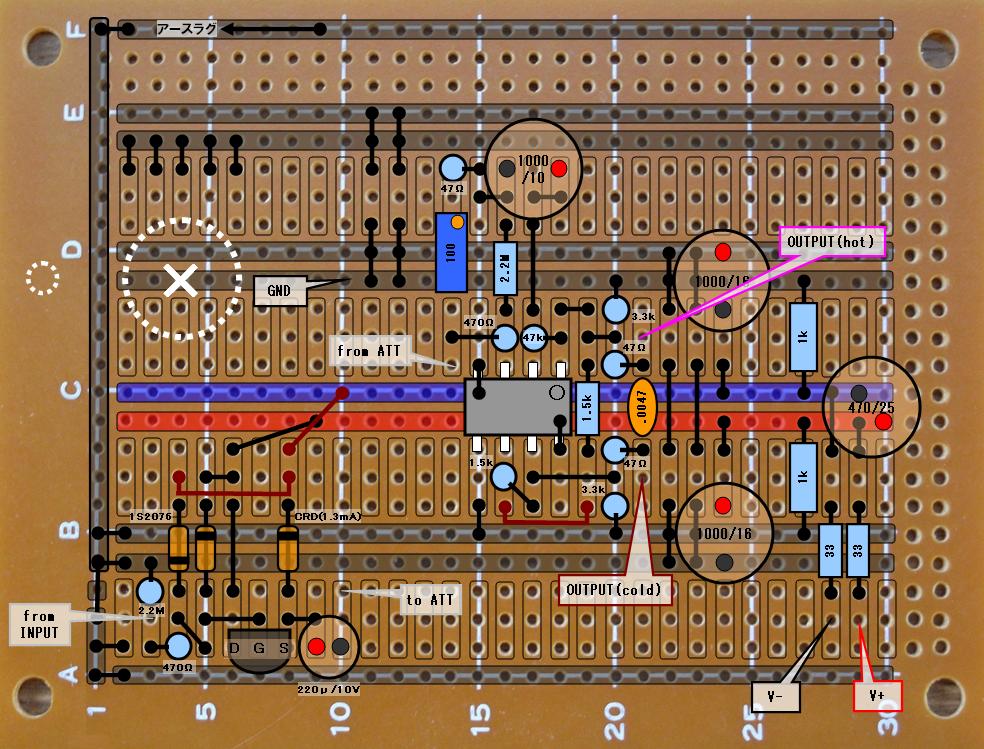

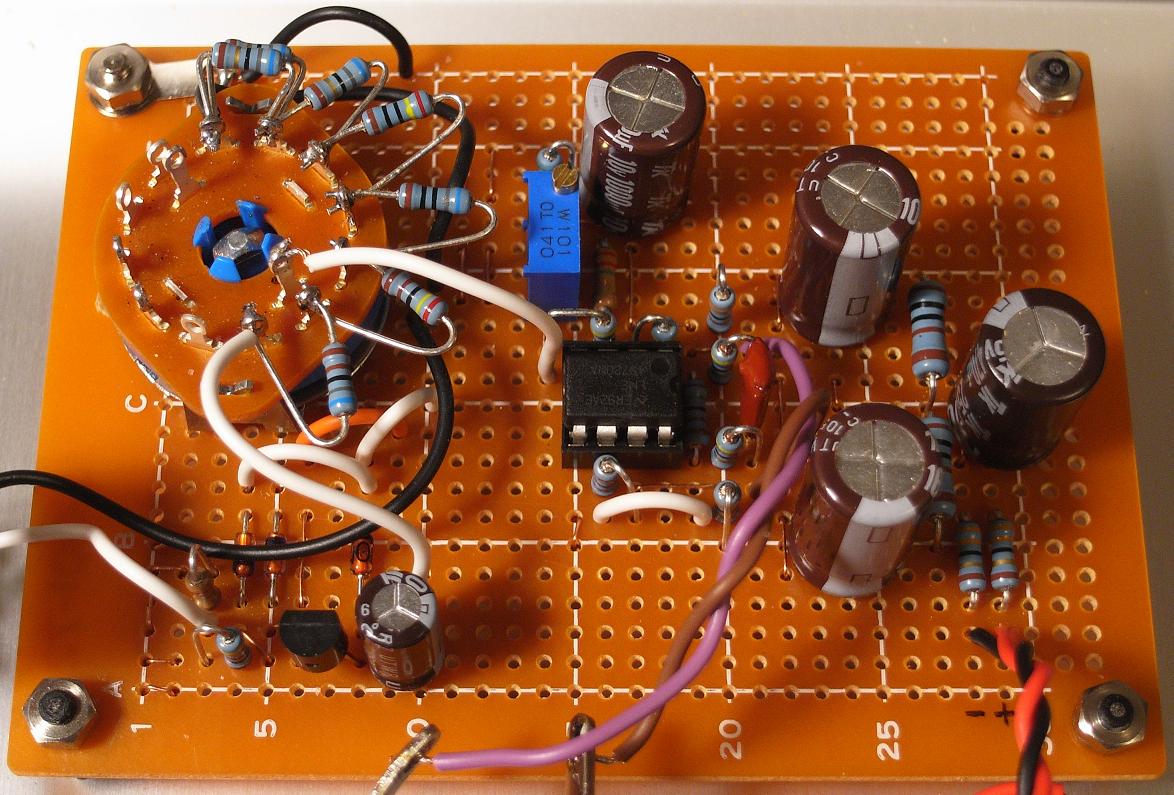

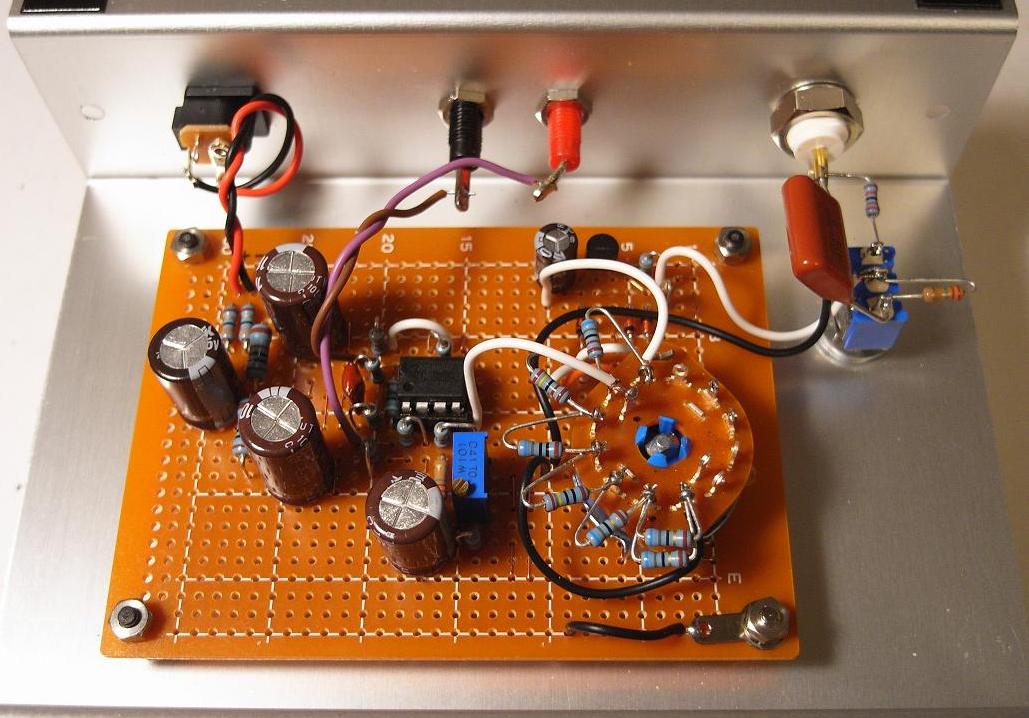

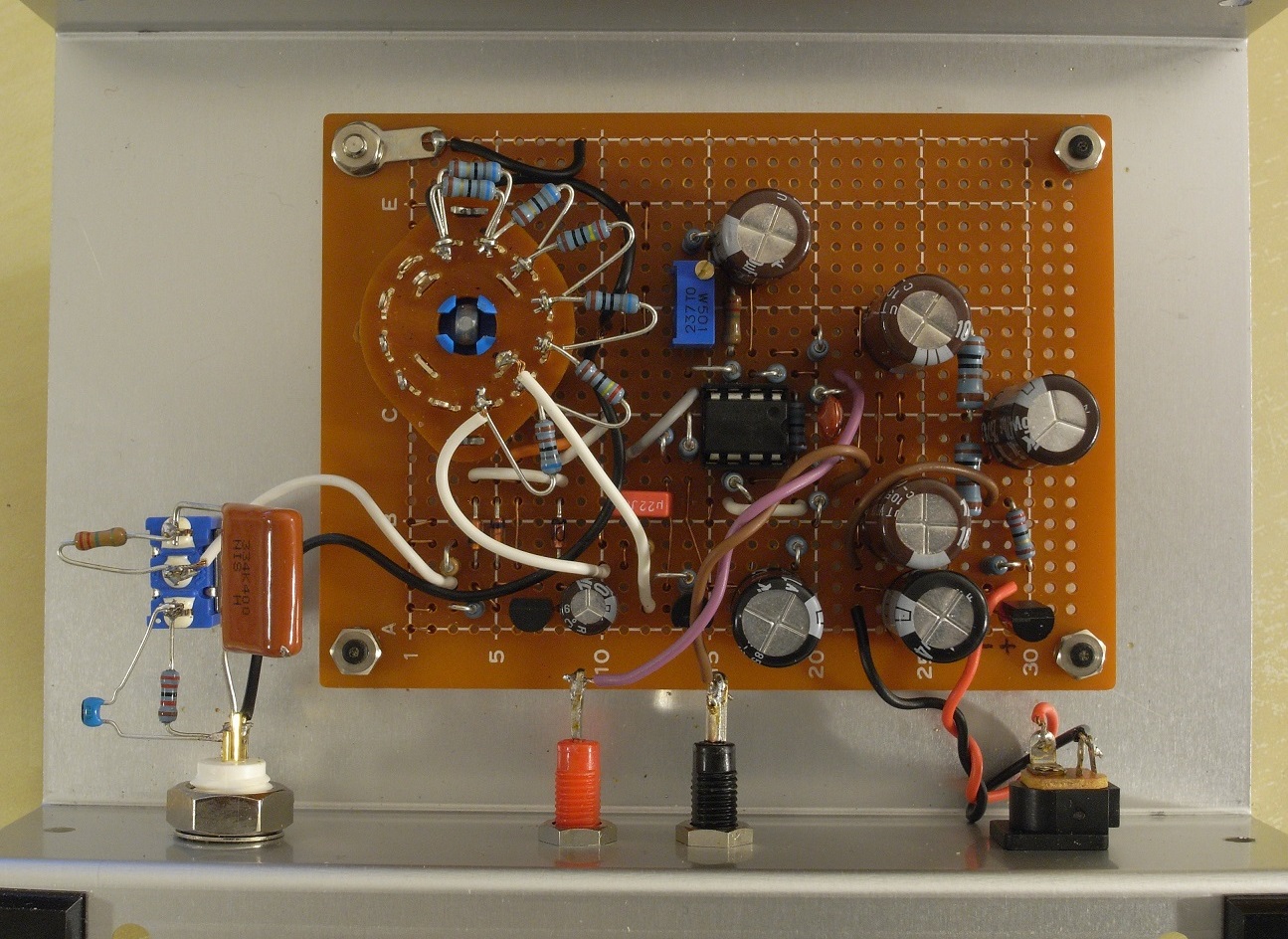

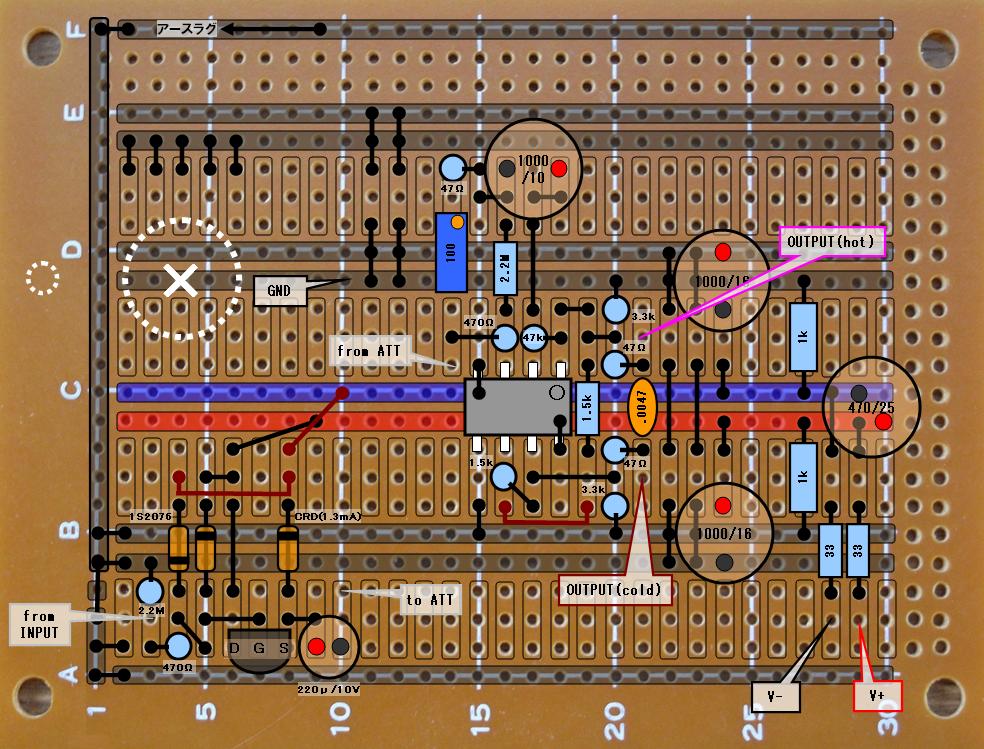

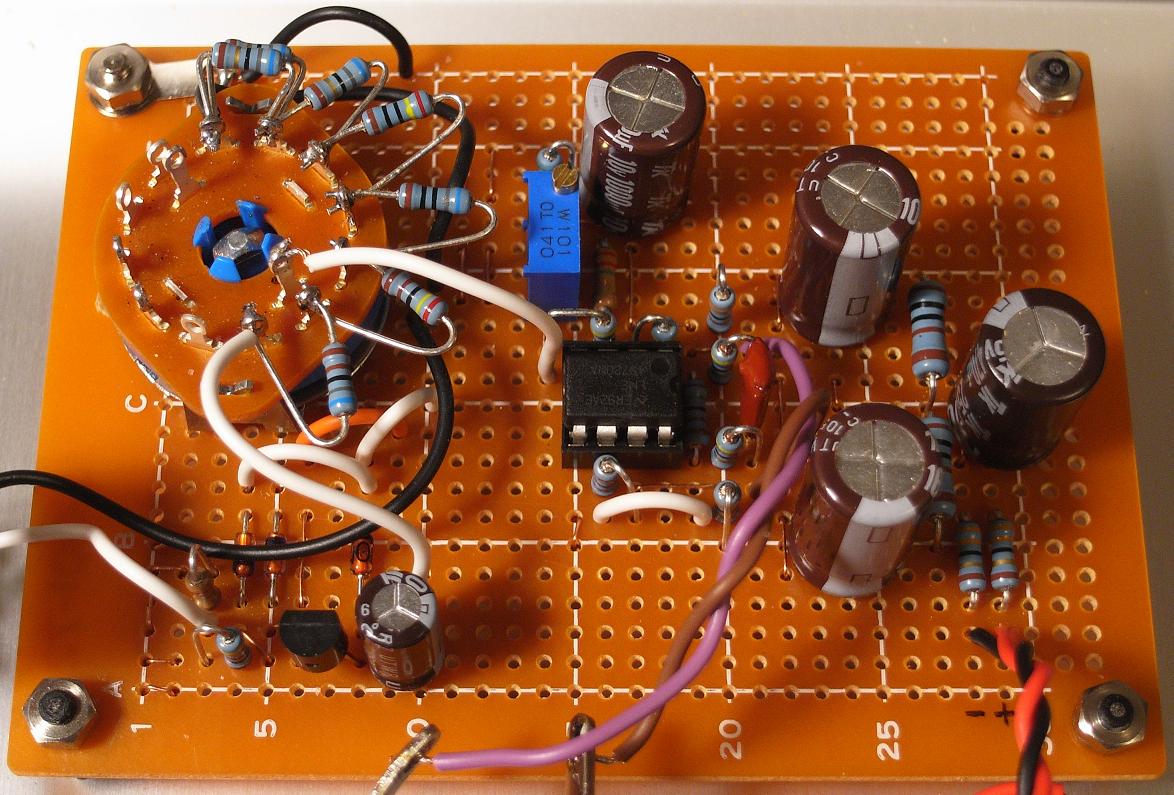

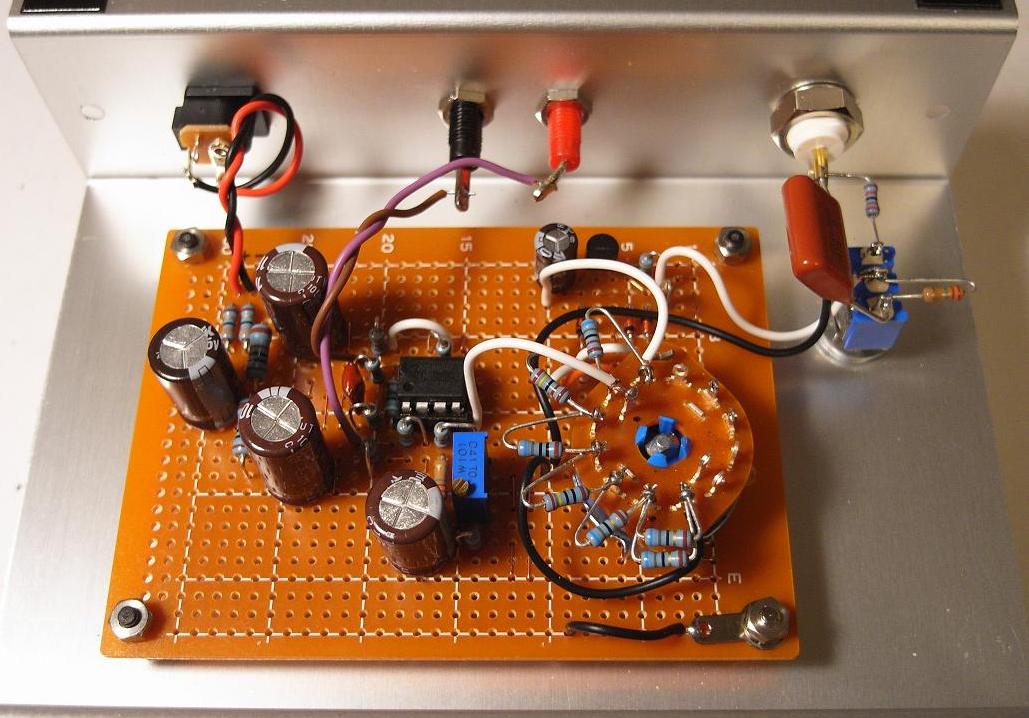

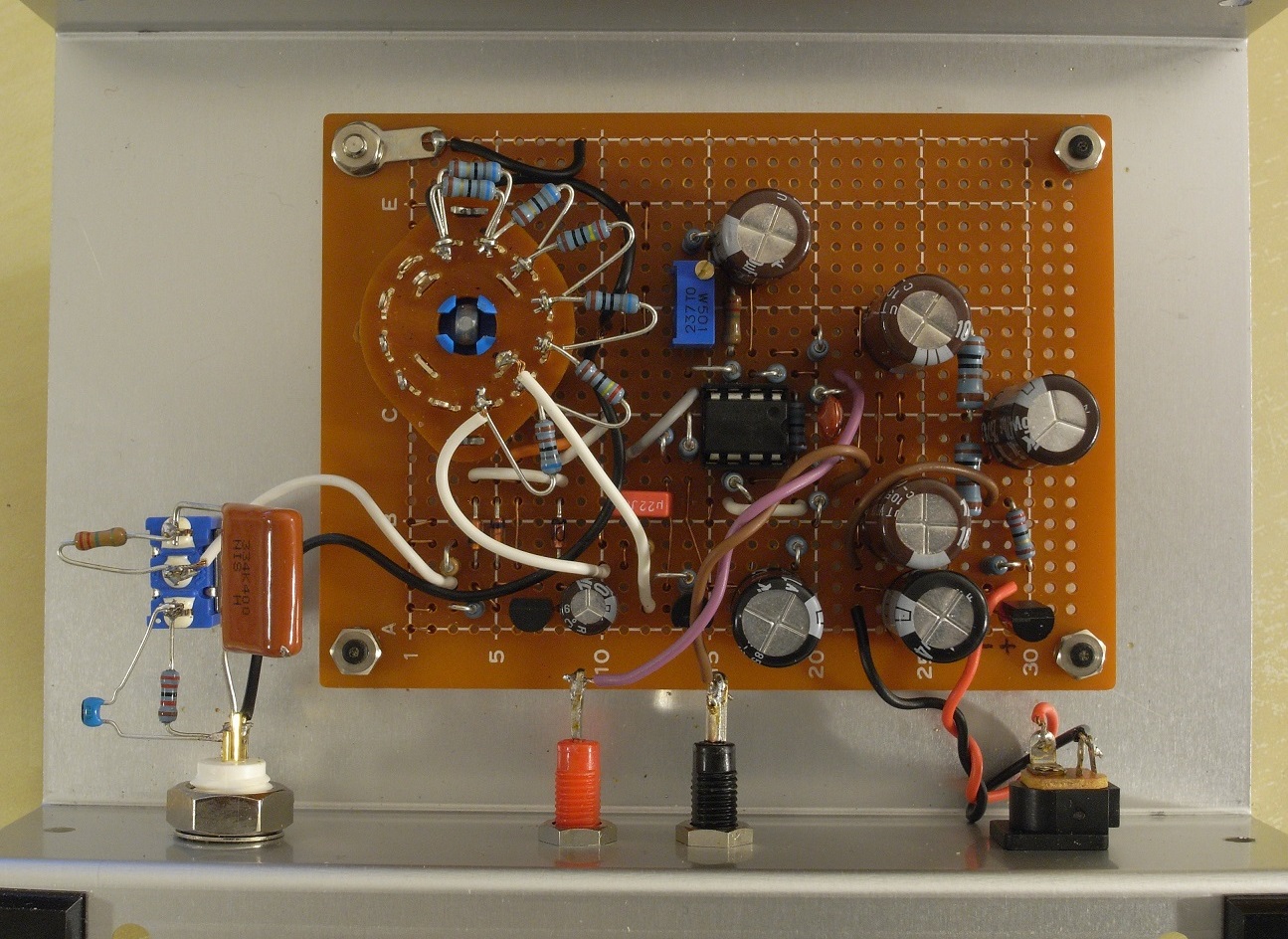

プリント基板にはタカスIC-301-72を使いました。基板の配線パターンは下図(上から見た図)のとおりです。画像をクリックすると拡大します。基板に穴をあけてロータリースイッチを取り付けています。あちこちでアースからジャンパー線を出してパターンとつないでいるところがあります。その目的はロータリースイッチのシャフトがアースに接触するようにするためだったり、高インピーダンス入力回路周辺をアースでガードするためです。基板を固定するナットのところにアースラグが1個ついています。この部分で金属製のスペーサを介してシャーシアースを取っています。シャーシアースはここでなければならないということはなく、近所の適当な場所あるいは入力端子(BNC)のところでもかまいません。

<実装上の注意>

入力の-40dBのアッテネータは高インピーダンス回路であるため配線の際に生じる浮遊容量に敏感に反応します。入力BNC端子からアッテネータスイッチまでの0.33μFのコンデンサ(茶色)と、アッテネータスイッチから2SK30Aの入力までの白い配線が互いに接近していると、-40dBアッテネータをONにした時に30kHz以上の帯域がブーストされることがありますし、シールド線を使うと高い周波数で減衰します。電源回路の0.0047μFのコンデンサはできるだけOPアンプに近いところに取り付けないと意味がありません。出力端子(赤)と入力回路とが接近していますがこれはあまりよくありません。出力端子の位置はもう少し左の方がいいでしょう。手前にアースラグが見えていますが、これは基板のアースとつなぎ、さらに金属製のスペーサを経由してこのポイントでシャーシアースを取っています。

2号機の特性

実測特性は下表および下図のとおりです。アッテネータ周辺の回路を見直した結果、レンジを切り替えても帯域特性が変化しなくなりました。-40dBのアッテネータをONにした場合は配線およびスイッチの浮遊容量のせいで結果的により広帯域になっています。10Hz以下はADVANTEST製のDMT(R6452A)を使って測定したのである程度信頼できるデータが得られていますが、実際にアナログテスターをつなぐとメーターの針がパタパタ動いてしまうので測定はできません。

<2号機の基本特性>

| 入力インピーダンス | 2.2MΩ |

| 測定レンジ | 10mV、30mV、100mV、300mV、1V、3V

1V、3V、10V、30V、100V、300V(-40dBアッテネータON) |

| 周波数特性 | 10Hz〜20kHz(±0.3dB)

6Hz〜40kHz(±1dB)

4Hz〜70kHz(±3dB) |

| 出力 | 10Vrms(各測定レンジにおける規定入力時)、バランス |

| 電源 | DC24V±1V |

| 消費電流 | 21mA |

参考のために本機の残留雑音値をまとめておきます。測定条件は、入力オープン(BNC端子に何もつながない)です。10V出力に対して最大で38mVですからテスターの針はほとんど動きません。

<2号機の残留雑音>

| -40dBアッテネータ | レンジ | 残留雑音 |

|---|

| OFF | 10mV | 38mV |

| 30mV | 10mV |

| 100mV | 3.6mV |

| 300mV | 1.8mV |

| 1V | 1.5mV |

| 3V | 1.4mV |

| ON | 1V(10mV) | 6.8mV |

| 3V(30mV) | 3.5mV |

| 10V(100mV) | 2.1mV |

| 30V(300mV) | 1.6mV |

| 100V(1V) | 1.4mV |

| 300v(3V) | 1.4mV |

<2号機の周波数特性>

(3)3号機の検討・・・Version1.2

2号機は1号機よりは広帯域になりましたが、10Hz〜20kHzでなんとかフラットを得るのがやっとでした。2号機を作って以来、もう少し広帯域にできないものかと常に考えておりました。条件は、2号機をベースに大幅なやり直しをすることなしに簡単に改造できることです。

<3号機の全回路図>

まず、3号機の全回路図をごらんください。2号機との違いは以下のとおりです。

- 入力の-40dBのアッテネータのところに68pFを追加。

- レンジ切替のアッテネータとOPアンプとの間に、2SK117を使った1段アンプを割り込ませた。

- OPアンプの利得を約500倍から約100倍に落とした。

- 電源回路に、電源ON時の電源電圧をゆっくり上げる回路を追加した。

<帯域のボトルネックの解消>

<帯域のボトルネックの解消>

2号機の入力側の2SK30Aのソースフォロワ回路は十分に広帯域です。OPアンプを使った利得が1倍の反転アンプも十分に広帯域です。

2号機における帯域特性のボトルネックは約500倍の利得を持たせたOPアンプです。従って、ボトルネック部分の帯域さえ広くできれば帯域問題は解決します。

そこで、OPアンプの利得を500倍から100倍まで落として帯域の上限を5倍高い位置まで移動させます(右図)。減ってしまった利得を補うために、2SK117を使った1段アンプを追加します。この1段アンプはじつにシンプルですが非常に広帯域です。

<-40dBアッテネータの高域補償問題>

入力のところに2.2MΩと22kΩを組み合わせた-40dBのアッテネータがあります。このアッテネータ回路の周波数特性は数kHzくらいまではフラットですが、それ以上の高い周波数帯域ではどんどんレスポンスが上昇してゆきます。その理由は、個々の抵抗器および配線・スイッチに付帯する浮遊容量の影響です。本機の場合、その容量の合計は1pF弱くらいあるようです。1pFのリアクタンスは、1kHzでは160MΩですが、10kHzでは16MΩとなり、100kHzでは1.6MΩ、そして1MHzでは160kΩになります。これが2.2MΩと並列にはいるわけですから高周波数になるほどハイブーストになります。

入力のところに2.2MΩと22kΩを組み合わせた-40dBのアッテネータがあります。このアッテネータ回路の周波数特性は数kHzくらいまではフラットですが、それ以上の高い周波数帯域ではどんどんレスポンスが上昇してゆきます。その理由は、個々の抵抗器および配線・スイッチに付帯する浮遊容量の影響です。本機の場合、その容量の合計は1pF弱くらいあるようです。1pFのリアクタンスは、1kHzでは160MΩですが、10kHzでは16MΩとなり、100kHzでは1.6MΩ、そして1MHzでは160kΩになります。これが2.2MΩと並列にはいるわけですから高周波数になるほどハイブーストになります。

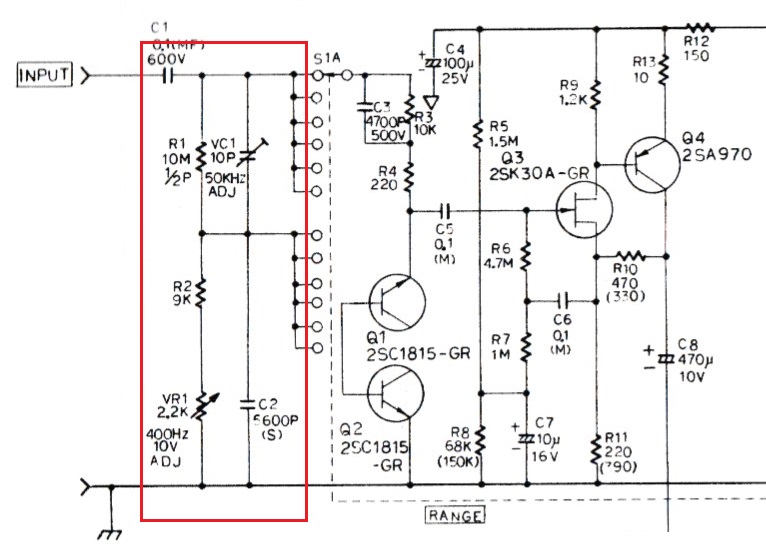

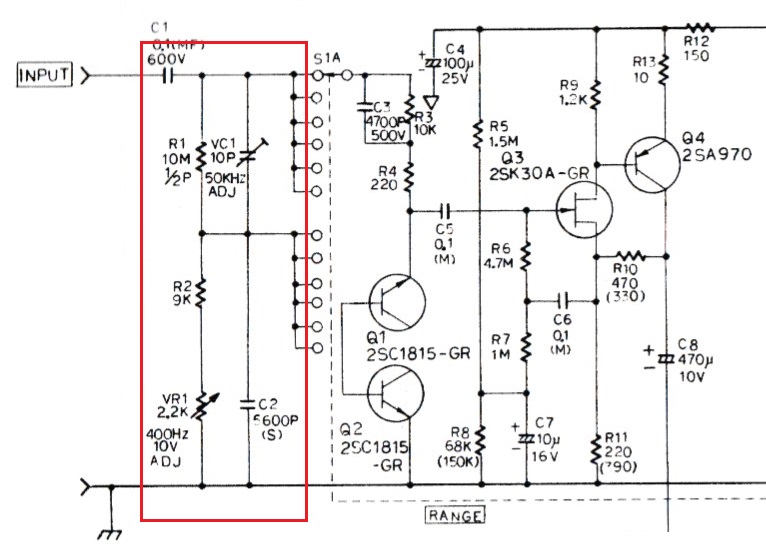

市販の電子電圧計では、この影響を強制的に修正するためにアッテネータ回路の2個の抵抗器と並列に一定容量のコンデンサを抱かせておき、その一方を可変容量トリマにしておいて、校正時に帯域全体がフラットになるように調整します。右図はLEADER製の電子電圧系LMV-181Aの回路の入力部分ですが、10MΩ(R1)と10kΩ(R2、VR1)による-60dBのアッテネータのところにこの仕掛けが付加されています(赤枠)。下側のC2が5600pFですから、上側のC1の値は浮遊容量をふくめた合計が5.6pFとなるように調整すれば、広帯域にわたってフラットな特性のアッテネータになるわけです。

しかし、この方法は高い周波数になるほど入力インピーダンスが低くなってしまうという欠点もあります。10pFというと100kHzでのリアクタンスは160kΩです。LMV-181Aの入力インピーダンスは、非常に低い周波数ではしっかり約10MΩが確保されているのに、100kHzでは160kΩそこそこしかないことになり、1MHzではさらにその1/10つまり16kΩになるわけです。しかし、現実的には被測定回路側で生じる内部容量や浮遊容量のために高い周波数になるほど回路インピーダンスは低くなっているので、電子電圧計の入力インピーダンスがそんなに高くなくても不具合はなかなか生じません。

3号機では話を簡単にするために、2.2MΩ側にはコンデンサを抱かせないで、22kΩ側に小容量のコンデンサを抱かせるだけにしてあります。100kz〜1MHzの帯域でのフラットネスを監視しつつカット&トライを行ったところ、画像の配置では60pFくらいでフラットになりました。2SK30Aの入力容量が3pFくらいあります。22kΩ側の容量の合計が60pF+3pF+α=63pF+αくらいの時にアッテネータの特性がフラットになったということは、2.2MΩおよびスイッチに付帯する見えない浮遊容量は0.63pFより少し多いくらいであるということになります。

但し、このアッテネータまわりの浮遊容量値は配線の長さや位置関係でかなり変化します。そこで安全をみて68pFのコンデンサを取り付けることにしました。もっと無駄のない配線をした場合は56pFくらいが最適になるかもしれませんし、スイッチの構造や配線の長さによっては最大100pFくらいでないと高域のレスポンスが上がってしまうかもしれません。100kHz以上の帯域に対応した発振器をお持ちでない場合は、68pFを取り付けた上でできるだけ画像の配線を真似てください。作例よりも配線が長い場合は82pFを入れてください。もっとも、この問題が生じるのは-40dBのアッテネータを入れた場合だけなので、10mV〜1Vのレンジでは確実に設計どおりのフラットネスが得られます。

<電源回路の見直し>

掲示板に、「2号機を電源ONした時にレンジの設定によってはテスターの針が振りきれて心配である」という書き込みがありました。確かに高感度のレンジではテスターの針が元気よく振り切れます。そこで、この問題を解決するために電源回路を変更することにします。

補足:私が使っているLEADER製の電子電圧計LMV-189ARは、電源ONとともにメーターの針がものすごい勢いで振れて激突していますから、アナログメーターというのはそういう使い方をしても大丈夫なんだと思います。面倒くさい方は初期設計の電源回路のままでも一向に差し支えありません。

考え方としては、電源ON時に回路に供給される電圧が徐々に時間をかけて立ち上がるようにして、テスターの針の動きをゆっくりにする、という方向でゆくことにします。できるだけ少ない部品かつ簡素な回路ということで、トランジスタ1個、抵抗2本、コンデンサ1個で構成しました。使用するトランジスタは、NPNタイプで、hFEが120以上あって、最大コレクタ電流が0.5A以上であれば大概のものが使えます。

<2号機からの改造方法>

2号機の基板パターンをできるだけ変更せずに改造しました。パターンは下図のとおりでクリックすると拡大します。2号機の改造ではなく、一から3号機を製作する場合も、2号機の製作の記事は是非お読みください。実装上の重要なことが書いてあります。

<部品について>

2SK30A・・・GRランクを指定します。2SK246-GRも使えます。

2SK117・・・BLランク指定をしていますが、GRランクでもIDSSが3mA以上あるものなら使えます。2SK30Aは利得が足りないので使えません。

1S2076A・・・耐圧が30V以上の小型のシリコンダイオードであれば品種は問いません。SBDは使えません。

CRD・・・1.0mA〜1.6mAくらいの定電流ダイオードです。石塚電子のE102またはE152から選別します。IDSSが1.0mA〜1.6mAくらいの2SK30Aや2SK256でも代替できます。

LME49720・・・これ以外にLME49860も使えます。この2つ以外のOPアンプを使った場合は目立って帯域が狭くなります。

2SC2655 or 2SC2236・・・2SC2655はYランク、2SC2236はOまたはYランクを使ってください。できるだけhFE値が高い(120以上が望ましい)ものを選んでください。

抵抗器・・・アッテネータ回路を構成する抵抗器は測定精度を決定しますので、1%級のものを使ってください。5%級を使う場合は、複数本買ってきて確度の高いデジタルテスターを使って選別してください。

2回路6接点ロータリースイッチ・・・ALPS製SRRM型が廉価で入手が容易です。それ以外のものを使う場合はショーティング・タイプを選んでください。

<部品頒布>

3号機について、一から製作するための部品および2号機から3号機に改造するための部品の頒布はこちらから。

3号機の特性

実測特性は下表および下図のとおりです。基本的な仕様は変わっていませんが、帯域特性が大幅に改善されています。

<基本特性>

| 2号機 | 3号機 |

|---|

| 入力インピーダンス | 2.2MΩ(アンバランス) | 同左 |

| 測定レンジ | 10mV、30mV、100mV、300mV、1V、3V

1V、3V、10V、30V、100V、300V(-40dBアッテネータON) | 同左 |

| 周波数特性 | 10Hz〜20kHz(±0.3dB)

6Hz〜40kHz(±1dB)

4Hz〜70kHz(±3dB) | 6Hz〜120kHz(±0.3dB)

4Hz〜180kHz(±1dB)

3Hz〜300kHz(±3dB) |

| 定格出力 | 10Vrms(各測定レンジにおける規定入力時)、バランス | 同左 |

| 最大出力 | 12Vrms(ノンクリップ出力)、バランス | 同左 |

| 電源 | DC24V±1V | 同左 |

| 消費電流 | 21mA | 23mA |

<3号機の周波数特性>

使い方

電源はDC24VのACアダプタを使います。秋月電子などで売られている廉価なスイッチング電源タイプのものが適します。

本機は定格電圧を入力した時にきっかり10Vを出力するように調整しますので、テスターは「AC10V」が測定できるレンジを使います。ほとんどのテスターは、10Vあるいは12Vあるいは15Vの交流電圧測定スケールがあると思いますので、それを使います。

被測定オーディオ信号はBNC端子から入力します。下図のような、BNCコネクタとICクリップがついたケーブルがとても使いやすいです。

BNCコネクタにはじつにさまざまな変換アダプタがありますので、それらも用意しておくとどんな相手でも測定できるようになります。これらはすべて秋月電子(BNC関連リスト)で廉価に売られています。

左から、ターミナル→BNC、BNC→19mm標準バナナ、BNC→RCAプラグ、RCAジャック→BNC、BNC→M接栓、M接栓→BNC。

本機とテスターをつないで電源をONにすると、テスターのメーターの針が一旦上昇して振り切れ、やがて0ポジションまで戻ります。電源ONして回路動作が安定するまでの間にレンジを切り替えると針が大きく振れますが問題はではありません。また、測定中にレンジを切り替えると針が落ち着くまで少々時間がかかることがあります。しかし、電源ONから数分以上経っても、メーターの針が0ポジションに戻らない場合は、配線ミスか、ノイズを拾っているかなどなんらかの異常があると思ってください。

校正

測定器の仕上げは校正です。正式には校正用の正確な基準値を持った装置を使って行うのですが、私達はそのような設備を持っていません。ここでは現実的な校正の方法について説明します。自作オーディオの必須測定器としてデジタルテスターがあります。これだけは最低1台必ず手に入れてください。デジタルテスターはアナログテスターに比べるとかなり正確だといえると思います。そこで手持ちのデジタルテスターを基準にして現実的なレベルで校正する方法を考えてみましょう。

オーディオアンプの信号電圧の測定では、絶対的な正確さよりも相対的な正確さの方が重要です。たとえば利得を測定する場合、入力信号電圧と出力信号電圧との比率で利得を求めますから電子電圧計の絶対的な測定精度は(極端なはなし)必要ないとさえいえます。2台の測定器で同じ電圧を測定した時、その2台が同じ測定結果を表示してくれた方が現実的には都合がいいのです。

デジタルテスターのACVレンジは、50Hz〜400Hzくらいが正確に測定できるように作られています。PCを使って手頃なテスト信号を得る方法は2つあります。ひとつは、正弦波を生成してくれるフリーソフト(WaveGeneという)を使う方法です。WaveGeneは当サイトの掲示板でもおなじみのefuさんの作になるとても有名かつ優れたソフトで、ダウンロードするだけで特別な設定なしですぐに動きます。もうひとつの方法は当サイトのこのページのデータを使う方法です。パソコンのヘッドホン出力使い、ボリュームをあげてゆくと0.1V〜1Vくらいの出力が得られます。

まず、上記のいずれかの方法で150〜200Hzくらいの正弦波信号をパソコンでつくり、パソコンからの出力をACVレンジにしたデジタルテスターで測定します。0.3V〜1Vくらいの出力がいいでしょう。念のために50Hz〜10kHzくらいの範囲で周波数を変えて測定してみてください。パソコンからの出力電圧はかなり正確に一定ですので、お持ちのデジタルテスターの周波数特性がわかります。デジタルテスターの周波数特性がフラットになっている周波数を選んでもういちど電圧を測定し、その測定結果をメモしておきます。次いで本機を接続して同じ信号電圧を測定します。製作直後の未調整の状態では、1000円テスターの表示はデジタルテスターから得た値とずれていると思います。基板の100Ω半固定抵抗器を調整して1000円テスターの表示がデジタルテスターから得た値と同じになるように調整すれば完了です。

オーディオ計測器に戻る

オーディオ計測器に戻る

市販の廉価なアナログテスターのほとんどはACVレンジの最低値が10Vです。アナログテスターには「kΩ/V」という定格表記があります(右画像)。サンワのアナログテスターの普及機の標準値はDCVでは20kΩ/VでACVでは9kΩ/Vです。20kΩ/Vということは、50μAの電流計を使っていることを意味します。この数字とレンジのVをかけると入力インピーダンスを求めることができます。AC10Vレンジであれば、

市販の廉価なアナログテスターのほとんどはACVレンジの最低値が10Vです。アナログテスターには「kΩ/V」という定格表記があります(右画像)。サンワのアナログテスターの普及機の標準値はDCVでは20kΩ/VでACVでは9kΩ/Vです。20kΩ/Vということは、50μAの電流計を使っていることを意味します。この数字とレンジのVをかけると入力インピーダンスを求めることができます。AC10Vレンジであれば、

入力のところに2.2MΩと22kΩを組み合わせた-40dBのアッテネータがあります。このアッテネータ回路の周波数特性は数kHzくらいまではフラットですが、それ以上の高い周波数帯域ではどんどんレスポンスが上昇してゆきます。その理由は、個々の抵抗器および配線・スイッチに付帯する浮遊容量の影響です。本機の場合、その容量の合計は1pF弱くらいあるようです。1pFのリアクタンスは、1kHzでは160MΩですが、10kHzでは16MΩとなり、100kHzでは1.6MΩ、そして1MHzでは160kΩになります。これが2.2MΩと並列にはいるわけですから高周波数になるほどハイブーストになります。

入力のところに2.2MΩと22kΩを組み合わせた-40dBのアッテネータがあります。このアッテネータ回路の周波数特性は数kHzくらいまではフラットですが、それ以上の高い周波数帯域ではどんどんレスポンスが上昇してゆきます。その理由は、個々の抵抗器および配線・スイッチに付帯する浮遊容量の影響です。本機の場合、その容量の合計は1pF弱くらいあるようです。1pFのリアクタンスは、1kHzでは160MΩですが、10kHzでは16MΩとなり、100kHzでは1.6MΩ、そして1MHzでは160kΩになります。これが2.2MΩと並列にはいるわけですから高周波数になるほどハイブーストになります。

オーディオ計測器に戻る

オーディオ計測器に戻る