試作した1Uサイズのプリアンプ用電源トランス。ヘッドホン・アンプにも使えます。

真空管式差動ヘッドホン・アンプ

5687差動PP

Simple Tube Differential Headphone Amplifier

ヘッドホンアンプに関してはなりゆき上FET差動式が先行してしまいましたが、構想としては真空管式の方がかなり以前から存在しました。なかなか手がつかなかった理由のひとつには手頃な電源トランスがなかなかないことがありましたが、もはやそれは正当な言い訳にはなりませんね。

ヘッドホンアンプとしての基本要件について考えてみましょう。まず、どんな負荷を想定したらいいかですが、市販されているヘッドホンのインピーダンスは低いのは8Ωからはじまって高いものになると600Ωくらいまであります。そして、市販品のほとんどは16Ω〜100Ωくらいの範囲に集中しています。出力トランスを使った真空管アンプでは、回路側と負荷側のインピーダンス・マッチングをするのが基本ですから、負荷インピーダンス値が一定でないヘッドホンを相手にするとなると、この点について何らかの解決を考えなければなりません。ちなみに、思いつくままにいくつかのヘッドホンの仕様を調べてみたのが下の表です。

メーカー 型式 方式 インピーダンス SONY MDR-CD900ST 密閉 63Ω SONY MDR-7506 密閉 63Ω SONY MDR-EX90 LP/SL/ インナーイヤー 16Ω AKG K271S 密閉 55Ω AKG K601 オープンエア 120Ω AKG K701 オープンエア 62Ω audio-technica ATH-SX1 密閉 30Ω audio-technica ATH-AD1000 オープンエア 40Ω ROLAND RH-300 密閉 40Ω SENNHEISER HD-280PRO 密閉 64Ω SHURE E4C-N カナル 29Ω 次にどれくらいの出力があればいいかですが、iPodのような持ち運びができるタイプのモバイル・オーディオ機器の最大出力は5mW〜20mW程度のものが一般的です。CDプレーヤーなどにおまけでついているヘッドホン出力もほぼ同等といっていいでしょう。一方で、ヘッドホン側の許容入力は数百mWから大きいものになると1Wクラスのものまであります。もっとも、数十mWほどのパワーであっても、常時耳につけて聴いてたら早晩難聴になってしまいますが。ちなみに、インピーダンスと出力と信号電圧の関係は以下のとおりです。

上の表によると、16〜64Ωの範囲のインピーダンスのヘッドホンで100mWを確保しようとすると、最大で2.5V程度の信号電圧が得られればいいということになります。実は、既に紹介したFET式差動ヘッドホンアンプの基本仕様はこれにもとづいて決められています。

次に、ライン入力からヘッドホン出力までの利得ですが、これまでの経験から1倍だと時々足りないことがある、10倍だと大きすぎる、というわけで2〜4倍くらいが手頃となります。一般的なパワーアンプの利得が数倍〜20倍くらいなので、その数分の1でいいわけで、設計はかなり楽になります。

<出力管および出力トランス>目標とする最大出力は0.5W以下ですので大袈裟な球は必要なく、出力管1ユニットあたりのプレート損失は1W〜数W程度の小型管で間に合います。手頃なところで6BM8や6GW8、6AQ5、6CL6あたりの3結が思い当たりますがこれでも大きすぎる気もします。3極管でコンパクトな球というと12B4Aや5687、6350あたりでしょうか。6DJ8や12AU7、6FQ7も使えないわけではありません。以下に使えそうな球の概略データをまとめてみました。下のリストにはありませんが、特性が6FQ7に近い12BH7Aという球もありますね。ご覧のとおりで、内部抵抗もμもかなりのばらつきがあります。

6BM8

3結6GW8

3結6AQ5

3結6CL6

3結12B4A 5687 6N6P 6350 6DJ8 6FQ7 12AU7 ヒーター定格 6.3V/0.78A 6.3V/0.66A 6.3V/0.45A 6.3V/0.65A 6.3V/0.6A 6.3V/0.9A 6.3V/0.75A 6.3V/0.6A 6.3V/0.365A 6.3V/0.6A 6.3V/0.3A ヒーター

合計6.3V 3.12A 2.84A 1.8A 2.6A 2.4A 1.8A 1.5A 1.2A 0.73A 1.2A 0.6A 12.6V 1.56A 1.42A 0.9A 1.3A 1.2A 0.9A 0.75A 0.6A 0.365A 0.6A 0.3A 内部抵抗

μ

動作条件1.6kΩ

7.6

200V/28mA1.8kΩ

16.5

250V/34mA2.4kΩ

8

270V/30mA2kΩ

19

250V/30mA1.03kΩ

6.5

150V/34mA2.6kΩ

17

180V/17mA2.2kΩ

16

180V/16mA3.9kΩ

150V/11mA4.0kΩ

03

140V/10mA8.0kΩ

20

230V/12mA9kΩ

17

230V/9mA本製作では大袈裟なアンプにするつもりはないので、できるだけコンパクトな出力トランスを使いたいと思います。負荷となる出力トランスの1次インピーダンスですが、通常、入手可能な小型出力トランスの1次インピーダンスは8kΩまたは10kΩです。差動プッシュプルで動作させた時の出力管1本あたりの負荷インピーダンスは半分の4〜5kΩになります。

そこで、仮に出力トランスの8Ω端子に16Ωの負荷を与えた使い方をしようとしたとします。市販されているヘッドホンのインピーダンスは、そのほとんどが32Ω〜64Ωの範囲に収まっていますので、これと並列に適当な抵抗負荷を与えてみます。その様子をグラフにしたのが左下図です。15Ωから82Ωまでのインピーダンスのヘッドホンに、22Ωから39Ωまで4種類の並列抵抗を抱かせた時の合成負荷インピーダンスのグラフです。評価のめやすとして赤い線で16Ωの基準線を書き加えてあります。30Ωから65Ωの範囲でみると、27Ωの抵抗を抱かせた時の合成負荷インピーダンスは14.2Ω〜19.1Ωとなって±20%以内に収まっています。16Ωから120Ωの範囲では±38%です。そして、この様子を出力トランスの1次負荷に置き換えたのが右下のグラフです。

ほかに考えなければならないことの一つはヒーター定格です。真空管のヒーター電力は結構ばかにならないもので、ヒーター電源をまかなうだけでもそれなりの電源トランスが必要になってきます。ちなみに、最初に試作したプリアンプ用の電源トランスのヒーター用巻き線の定格は「AC14V、AC1.5A」ですが、これから後に製作したやや小型の電源トランスでは「14V、1A」となっています。この電源トランスを使うとすると、12.6Vを供給した時のヒーター電流の合計が1Aよりも大きくなる球は脱落します。6FQ7はパラレルで考えなければならないのでヒーター電流が1.2Aになってしまい、これも脱落します。残ったのは、6AQ5、5687、6350、6DJ8、12AU7となりました。

この中で、差動プッシュプルで12〜16kΩ負荷(単管あたり6〜8kΩ負荷)に適した球というと、6AQ5の3結、5687あたりが浮上してきます。6AQ5は6V6と同等であり、6V6は3結にしても線の細い音の特徴が出やすいので敬遠して、5687を第1候補とします。6DJ8も使えないわけではないので待機とします。12AU7のパラレルを選ぶ方は結構多いと思いますが、パラレルにしても内部抵抗は4〜5kΩにはなってしまうので6DJ8の後ろの方での待機としましょう。

1次インピーダンスが8kΩ〜10kΩの小型の出力トランスをあたってみました(下表)。

メーカー 型番 1次インピーダンス 2次インピーダンス W×D×H 価格 東栄変成器 OPT-5P 5kΩ/10kΩ 4、8Ω/8、16Ω 70.5×47×44 1,932円(2010.4) 東栄変成器 OPT-10P 8kΩ 4、8Ω 87×57×55 2,888円(2010.4) 東栄変成器 OPT-10P 10kΩ 4、8Ω 87×57×55 2,888円(2010.4) 春日無線 KA-8-54P 8kΩ 4、8、16Ω 72×57×51 3,200円(2010.4) ノグチトランス PMF-15P 8kΩ 8Ω 90×63×58 4,200円(2007.6) イチカワ ITPP-3W 8kΩ 4、8Ω 70×55×45 2,310円(2010.4) TANGO(ISO) FE-10-8 8kΩ 4、8、16Ω 56×50×81 9,660円(2005.4) TANGO(ISO) FE-10-10 10kΩ 4、8、16Ω 56×50×81 9,660円(2005.4)

<出力段ロードラインと動作条件>

さて、出力管に5687を使い、8KΩP-Pの出力トランスを16kΩで使うとして、単管あたり8kΩ負荷となる差動PP動作のロードラインを2種類引いてみました。Ep-Ip特性データは、手持ちのSylvania製5687WAの実測値を使っています。

差動PP回路のロードラインの引き方ははなはだ簡単なもので、シングル出力段と良く似ています。ロードラインを引いた時、バイアスが0Vのカーブとロードラインが交差するポイントのプレート電流(下図左ではほぼ20mA、下図右ではほぼ12.5mA)と、動作点のプレート電流(下図左では10mA、下図右では6.25mA)の比が2:1となるようなポイントを探せば、そこがほぼ最適化された動作になります。

このロードラインが表している動作条件は以下のとおりです。

- 左図

- Ep=140V

- Ip=10mA

- Pp=1.4W×2=2.8W(両ユニット計)

- Bias=-6V

- rp=2.9kΩ

- 負荷インピーダンス=16kΩ(P-P)、8kΩ(単管あたり)

- 16Ω負荷に対する最大出力=約0.8W

- 単管あたり最大入力信号=約15Vp-p

ただでさえ熱くなる5687の温度上昇に気を遣いつつ大きめなパワーを狙ったのが左図の動作条件で、プレート電圧が140Vですのでアンプ部の電源供給電圧は160Vくらいになり、最大出力は16Ω負荷で0.8Wです。しかし、本機の負荷にぶらさがった27Ωの抵抗もパワーを食いますのでヘッドホン側に供給される出力は0.1〜0.5Wくらいになります。 右図の動作条件の場合はプレート電圧は92Vと控えめでアンプ部の電源供給電圧は110Vくらいで済みます。この動作は東栄変成器製の100V:100V(10VA)のトランスで賄うことを想定して設定してみました。ヘッドホン側に供給される出力は0.05〜0.2Wくらいになります。

- 右図

- Ep=92V

- Ip=6.25mA

- Pp=0.575W×2=1.15W(両ユニット計)

- Bias=-4V

- rp=3.2kΩ

- 負荷インピーダンス=16kΩ(P-P)、8kΩ(単管あたり)

- 16Ω負荷に対する最大出力=約0.31W

- 単管あたり最大入力信号=約10Vp-p

なお、詳細な説明は省きますが、この動作条件における、Ep-Ip特性から読み取った5687の内部抵抗は約2.9〜3.2kΩ、μは17です。この数字を使うと、出力段の「グリッド入力→プレート出力」の電圧利得を計算で求めることができます。計算式は以下のとおりです。

電圧利得 = μ × { 負荷R ÷ ( 負荷R + 内部抵抗 ) }この式を使って計算してみると、出力段電圧利得 = 17 × { 8 ÷ ( 8 + 2.9 ) }= 12.5(倍)が得られます。出力段グリッドの差動入力に1Vの信号を入力すると、差動プッシュプルになった2つのプレート間には1252Vが得られるという計算です。ところで、出力トランスの1次:2次巻き線比は以下の式で得られます。1次:2次巻き線比 = √( 1次:2次インピーダンス比 )8kΩ:8Ωのプッシュプル用出力トランスの場合、1次:2次インピーダンス比は「8000Ω:8Ω」すなわち「1000:1」ですから、1次:2次巻き線比 = √( 1000:1 ) = 31.6:1 = 1/31.6(倍)となります。さきほど得た「12.5倍」と「1/31.6倍」を掛け算すると「0.39倍」になります。つまり、5687単段差動でヘッドホンアンプを作ると、無帰還時の利得は0.39倍になるわけです。これでは利得が足りませんので増幅回路をもう1段追加して、2段差動構成にすることにします。使う人によってはこれで充分足りる人もいるかもしれませんが、HomePageで発表するとなるとやはり0.39倍ではまずいでしょう。

<初段ロードラインと動作条件>これまでの検討から、出力段のみでは総合利得が足りないことがわかっています。無帰還時の総合利得に数倍程度を得るためには、初段には10〜20倍程度の利得が必要です。これくらいの利得を得るのに適当な回路というと、12AU7あたりの低μ管がフィットします。12AU7を一般的な使い方をすると12〜15倍くらいの利得が得られます。しかし、5687を使う限りもうすでに電源トランスのヒーター巻き線の容量をほぼ使いきっていますので、これ以上の真空管を養うことができません。そこでJFETの2SK30の登場になります。2SK30はgmが1.5〜1.7くらいあるので10kΩ程度の負荷を与えてやると13〜16倍の利得が得られるからです。いろいろ考えた結果、以下のようなロードラインを引いてみました。

電源電圧は24Vです。2SK30A(Yクラス)を差動で使い、13kΩの負荷を与えて、ドレイン電流は0.85mAに設定しています。この時のバイアスは-0.6V弱ですが、2SK30のばらつきを考慮すると-0.4V〜-0.8Vの間のどこかになるでしょう。動作点に近い2本の特性曲線(バイアス=-0.4Vと-0.8V)を使って利得を読み取ると、「21.4倍」が得られました。

初段電圧利得 = ( 17.7V − 9.14V ) ÷ 0.4V = 21.4(倍)さきに求めた出力段全体の利得は「0.39倍」でしたから、これに「21.4倍」を掛けると本機の総合利得が出ます。総合電圧利得 = 21.4 × 0.39 = 8.35(倍)現実には、増幅素子のばらつきがあり、また出力トランスですくなくとも数%にロスが出ますが、8倍程度の裸利得が得られていれば、6dB〜10dB程度の負帰還をかける余裕も生まれてちょうど良い利得設計になりそうです。ところで、この動作で出力段を余裕を持ってドライブできるかどうかを確認しておきましょう。出力段の設計の時に、「単管あたり最大入力信号=約15Vp-p」という数字を得ています。いいかえると、初段は出力グリッドに対して「15Vp-p」の振幅の振動を送り込めればいいということです。初段のロードラインでは、ドレイン電圧=-12.95Vが基点で±9〜10Vくらいの振幅まではなんとか得られそうです。つまり18Vp-pは大丈夫ということになりますが、決してたっぷり余裕があるとは言えませんので、初段電源電圧を24Vよりも低くしたり、出力段のバイアスが-6Vよりも深くなるようでしたら注意がいります。

工事中

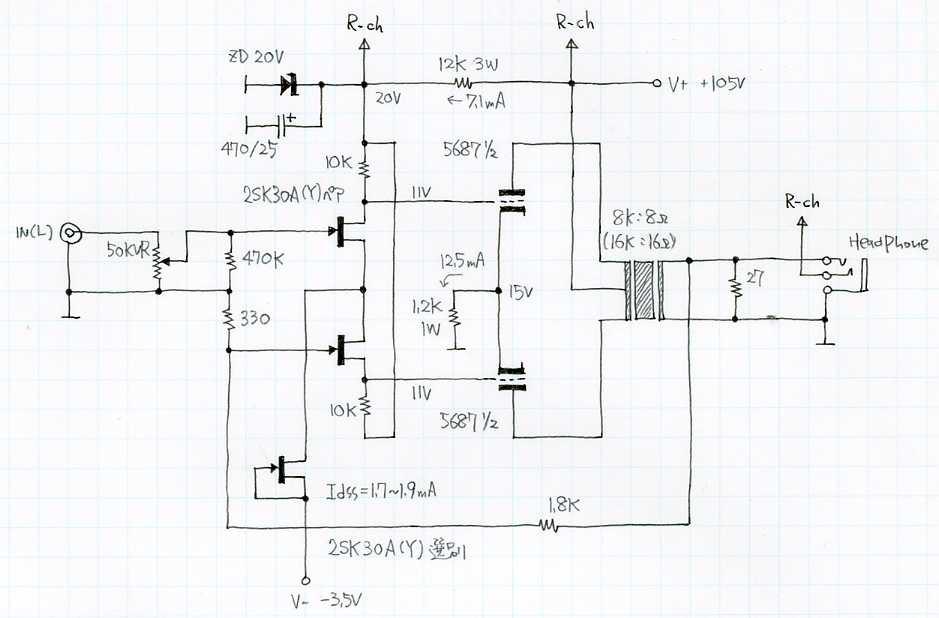

検討中のアンプ部の回路図は以下のとおりです。ところどころ、上述した説明と回路定数が合っていません。また、まだ製作していませんので、このとおりになるかどうかはまだ検証されていませんが、概ねこのような回路になると思いますので、本HPの更新を待たずに製作される方は参考にしてください。

<特注する>以前から、真空管プリアンプ用の汎用電源トランスを作ろうと思っていました。何故かというと、私にとって使いやすい電源トランスの手頃なものが市販品に見当たらないからです。どんな電源トランスは欲しいかというと、(1)200V〜300Vで30mAかそれ以上のB電源が得られること、(2)20V〜30Vで数十mA程度の低圧電源も得られること、(3)12.6Vで0.6A程度のヒーター用DC電源が得られること、(4)1Uサイズのケースに入るようにしたいので高さが37mm以下であることです。真空管プリアンプ用の電源トランスはいくつか売られていますが、(2)の低圧電源用の巻き線がついているものはありませんし、(4)の極薄タイプになると皆無です。

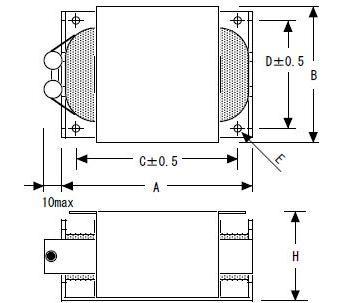

ちなみに、高さが37mm以下という制約を課すると、一般的なEIコアのトランスではわずかに4VA程度、特殊な形状のものを使って20VA、Rコアだと10VAくらいが上限です。カットコアですと最大60〜65VAくらいまでのものが可能ですので、少々割高ですがEIコアに比べて漏洩磁束が非常に少ないカットコアで作ることにしました。試作する電源トランスの仕様は以下のとおりです。静電シールドもつけています。

A=140mm、B=75mm、H=37mm、リード線=20cmプリアンプとして使用する時は、120V巻き線を倍電圧整流して約300Vを得ますが、本機のようなケースでは120V巻き線+24V巻き線×2=120V〜168Vの範囲でブリッジ整流してこれをB電源とします。このような融通がきく使い方を意図して各巻き線の電流容量をすべてAC0.1Aで揃えてあります。アンプ部の全消費電流は50mA程度なので電流容量もまだ余裕がありますし、ヒーターも12.6V、0.9Aなので定格内です。但し、5687を使う限りヒーターをDC点火する余裕はありません。12AU7のパラレルや6DJ8ならばDC点火が可能です。

※この試作電源トランスは、時々、希望者を募ってまとまった数を作っています。また、大概は若干数の手持ちがありますのでメールにてお問い合わせください。トランスの実測精密データはこちら(http://www2.famille.ne.jp/~teddy/1u/1u-pt.htm)です。

<市販品その1・・・ソフトン製>

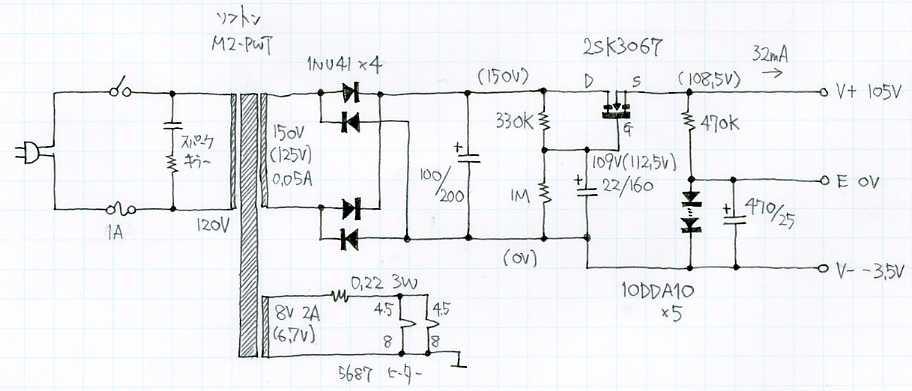

使えそうな電源トランスのもうひとつの候補はソフトンで出しているRコアを使った真空管プリアンプ用の電源トランス「M2-PWT」です。Rコアも漏洩磁束が非常に少ないためむきだしのままでもケース入りのEIコアよりもはるかに優れた低雑音性能が得られます。税込み3,675円という価格はRコアとしてはきわめてお得です。

1次巻き線に120Vタップがあるので、ここに100Vをかけます。そうすると2次巻き線は、150Vが125Vとなり、8Vが6.7Vとなるので具合がいいのです。但し、取り出せる電流の上限が30mAそこそこなので出力段の単管あたりのプレート電流はせいぜい7mAどまりです。

<市販品その2・・・東栄変成器製>

・・・。

工事中

検討中の電源の回路図は以下のとおりです。まだ製作していませんので、このとおりになるかどうかはまだ検証されていません。FETの記号が変なのは、寝ぼけて書いたからです。ひとつ確実にいえることは、このままだと発振します。2SK3067のゲートの直近に4.7kΩの抵抗を追加してください。

プリアンプを作ろう! に戻る

プリアンプを作ろう! に戻る